AKUT

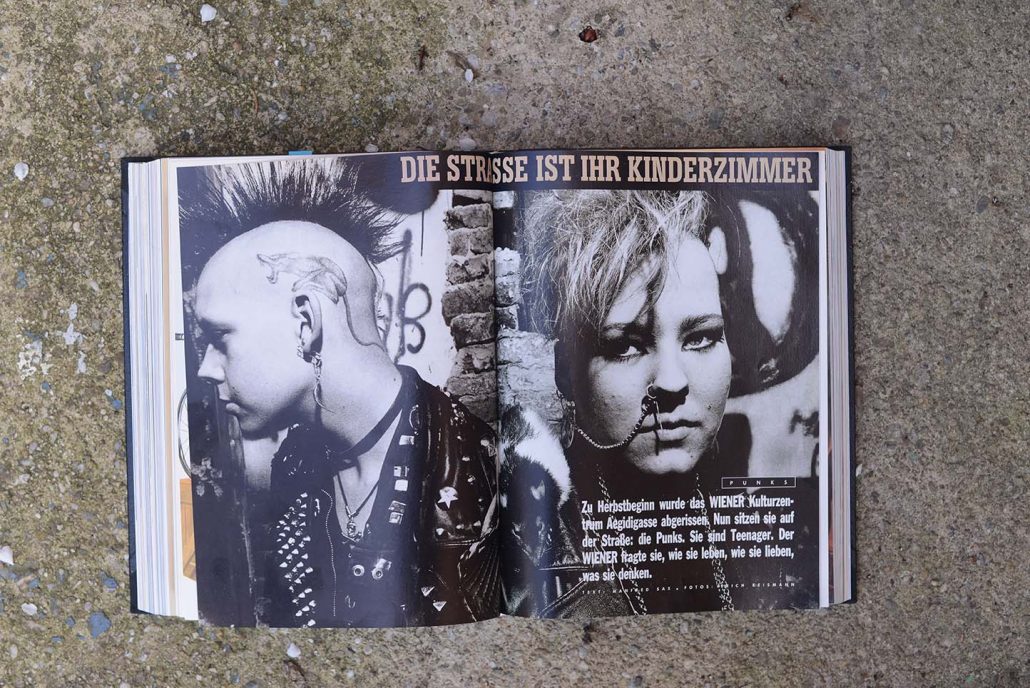

Wiens Punks anno 1988 – Die Straße ist ihr Kinderzimmer

MemoryLane. 1988 besuchten WIENER-Reporter Manfred Sax und Fotograf Erich Reismann die Wiener Punks, gerade durch den Abriss des Kulturzentrums Aegidigasse heimatlos geworden. Wir haben die Story aus dem Archiv geholt.

Text: Manfred Sax / Fotos: Erich Reismann / Faksimile WIENER Archiv

A Punk is a klaner, schiacher, fieser, dreckiger, asozialer, stinkender Anarchist“, sagt Claudia. Claudia muss es wissen. Sie ist eine Punk. Sie ist schwarz unterwegs, mit kurzem Rock, die Strümpfe strategisch zerrissen. Aus Protest, wie sie sagt, gegen jede blöde Tussi, die sich ankotzt, wenn sie eine Laufmasche hat. Denn eines ist klar: Das Leben ist ein Comix. Und der Punk ist eine Karikatur.

Punks sind selten. In Wien sind sie traditionellerweise im Untergrund daheim. Als Zahl waren sie nie stärker als dreistellig. Als Stamm hatten sie abgesteckte Jagdgebiete und Schlupfwinkel. Hatten sie. Denn seit Mitte August 1988 stehen sie ohne ihre liebste Anlaufstelle da. In einer Gemeinschaftsproduktion der Gemeinde Wien mit Polizei und der Baufirma Hazet wurden mehr als 100 Punks und Nichtpunks aus dem Kulturzentrum Aegidigasse/Spalowskygasse gejagt. Wie die Ratten.

Die Aktion war absolut gewaltig. Aber immerhin fielen die Enteigener nicht mit der Tür ins Haus. Sie kamen mit dem Bagger durch die Wand. Und rissen die zwei Buden nach Vertreibung bzw. Verhaftung der Bewohner kurzerhand ab. Und damit eine Infrastruktur aus Café, zwei Beisln, einer Konzerthalle für 300 Besucher und hundert permanenten Schlafplätzen.

Warum? Weil alles seine Ordnung haben muß. Und besetzte Häuser sind eben nicht in Ordnung.

Heute ist die Aegidi/Spalo Bauschutt von gestern. Und der Punk ist dem Lebensraum Straße noch ein Stück näher gerückt. Claudia meint sogar, sie sei durch den Abriß erst so richtig auf den Punk gekommen. Früher war sie es nur der Schale nach. Heute tanzt ihr Herz den Pogo, den Tanz der Punks. Daß sie punk-positiv sei, wußte sie immer schon. Jetzt ist es endlich ausgebrochen. Mit Punk ist es wie mit Aids.

Claudia haust mit einer Rotte seelisch Verwandter im zweiten Wiener Bezirk. In einer ehemaligen Vogelhandlung in der Unteren Augartenstraße. Vorübergehend.

Optisch sind sie ganz auf Bürgerschreck unterwegs. Olli, ein 18jähriger Münchner, trägt eine tätowierte Ratte am Schädel, gleich links vom „Iro“ (steifgesprayter Mohikanerkamm, Anm.). Claudias zerstochenes Ohr und ihre zerstochene Nase sind durch eine Kette von einander abhängig. Ihr Make-up läßt Nina Hagen nicht verleugnen, was Claudia ohnehin nicht vorhat. Die Punk-Omi sei die geilste Frau, die sie kennt, sagt sie. Dann sind da noch Goofy, ein kahlgeschorener Teenager aus Osttirol, Miriam und Tanja, die Unzertrennlichen, Ostermann, der „Pseudo“, und Caligula, die Ratte. Eine echte Ratte, die auch schon in der Aegidigasse zu Hause war. Es geht ihr schlecht. Sie blutet manchmal aus Nase und Zehen. Claudia wird sie demnächst „heimdrehen“ müssen.

Viel Schwarz, viel Leder und Nieten, viele Sicherheitsnadeln. Das diene zur Abschreckung, erklärt Miriam. Um die Leute zu warnen. Denn: „Wenn ich ansonsten mit jemandem drei Worte rede, dann denkt sich der, daß ich spinne. Aber wenn ich so ausschau, dann wird das eigentlich schon vorausgesetzt.“

Punk als Welle, die die Jugend bewegte, ist eigentlich seit über einem Jahrzehnt tot, sollte man meinen. Und jene, die auf diesem Trip hängengeblieben sind, müssten jetzt auch schon auf dreißig zugehen. Aber von dieser Bande hier ist niemand älter als zwanzig. Claudia ist ganze achtzehn. Früher sei sie immer mit den Gruftys herumgerannt, erzählt sie. Dann wurden ihr die ewigen Besäufnisse am Zentralfriedhof zu blöd. Auch die Eltern gingen ihr mit der Zeit „irre am Geist“. Ständig nörgelten sie an ihr herum. Irgendwann wurde ihr das Kinderzimmer zu eng, und sie sagte: „Okay, leckt mich am Arsch.“ Sie haute ab. Nicht, um sich auf den Arbeitsmarkt zu werfen. Nein. „Ich laß mir doch nicht von irgendeinem Scheißheini den Arsch aufreißen“, meint sie. Sie will endlich einmal ihre Ich-Bezogenheit radikal spazierenführen.

Der 20jährigen Tanja ging es ähnlich: Zerkrachte Eltern, die sie trotzdem das brave Töchterchen mimen ließen. Ein Boyfriend, der „die reine Niederlage war“. ein öder Job in einer Werbeagentur. Also ab durch die Mitte, zusammen mit Freundin Miriam und hinein in die Punkfetzen, damit die Leute mal sahen, wo die heile Welt endete und wo Tanja begann.

Goofy wiederum brachte seinen Lebensraum nicht „auf die Reihe“. Heavy-Metal-Fans wie er haben es nicht leicht, wenn sie in einem Bergdorf wie Kals in Osttirol wohnen, wo es mehr Gämsen als Menschen gibt. Aber Wien hat es auch in sich. Kaum war er in die Aegidigasse gezogen, kamen auch schon die „Bullen“, und Goofy fand sich im Gefängnis wieder. Dort rasierte er sich unter Seelenschmerzen den „Iro“, wegen des Terrors der Zellengenossen. Nicht mal unter Häfenbrüdern genießt ein Hausbesetzer Respekt.

Jugendliche, die ihr Bedürfnis nach einem Intermezzo zwischen dem Korsett Elternwelt und der Zwangsjacke Arbeitswelt in den Wind schreien, gibt es zuhauf. Über tausend werden jährlich in Österreich als vermißt gemeldet. Und einigen wird Punk zur Alternative. Nicht vielen. Denn Punk ist eine relativ existentialistische Art des Auszuckens.

Hippies suchten den Gott in sich selbst. Den Punks ist die gehirneigene Ratte näher. Mit der Ratte kann man sich identifizieren, spätestens seit der Platte „Rattus Norwegicus“ von den Stranglers. „Ich mag sie“, sagt Olli, „weil die Gesellschaft die Ratten haßt. Sie sind dreckig und stinken und es heißt auch, daß wir dreckig sind und stinken, und uns nie waschen. Pah!“

Eine Ratte ist anders. Sie ist klug, sensibel, widerstandsfähig und lebt vom Müll der Wegwerfgesellschaft. All das trifft auch auf einen Punk zu. Natürlich ist nicht alles im Alltag Zucker. Zu den Widerlichkeiten gehört das Anschnorren der Leute, bis man genug für Essen, Bier und Tabak zusammen hat. Oder die Geduldprobe vor dem Waschbecken, bis endlich einem der Faden reißt und er beginnt, den eingetrockneten Dreck von Tellern und Tassen zu schaben.

Aber die Vorteile überwiegen. Man kann tun, was man will. Einem „Hackler“ geht’s schlechter, meint Tanja: „Roboten jeden Tag bis sechs, dann heim, essen, Bier eini, und dreimal in der Woche wetzt er sei Alte an.“ Wo bleibt da die „Power“? Die kommt nur, wenn man tut, was man will. Aber was will ein Punk? Tanja will zuerst handeln und dann denken. Neue Informationen „reinhauen“, damit es was zu verarbeiten gibt, sich niedersaufen, dann mal 16 Stunden ausschlafen und zu denken beginnen.

Tanja hatte auch mal eine sexy Phase, in der sie sich jeden Tag einen anderen Typen „reinzog“, so „1-2-3 schnipp“. Aber heute will sie was Anderes: „die Treue antesten.“ Eigentlich ist sie dem Ausstieg nahe: Ihr Boyfriend ist Nichtpunk.

Claudia will Olli, aber der steht mehr auf Hardcore-Musik von Bands wie „Exploited“ und „Slime„.

Und Miriam ist auf dem besten Weg zum Doktor der Lebensphilosophie h.c. Sie hat den Punkt vollständig intus. Er hat drei Phasen. Die erste heißt Idealismus, da stempelt man sich optisch zum Außenseiter, kehrt das Innere nach außen. Das führt automatisch zum großen Frust, den man manchmal an sich selbst abreagiert. An Claudias Arm zum Beispiel sind Spuren von Klingenschnitten und Zigarettenglut zu sehen.

Schließlich ist der große Haß erreicht, und dann ist man Punk. Haß ist die Urenergie, und mit der kann man Dinge tun: etwa „wegkicken, echt wegkicken, bei Pogo oder so“, meint Miriam. Und wenn alle mal nervlich ausrasten, wird kurzzeitig Anarchie wahr, wie unlängst in der Bude. „Da fängt Olli an, eine Bierflasche am Boden zu hauen“, erzählt Claudia, „haben wir uns mal kräftig beteiligt und plötzlich fährt ein Küchenmesser neben mir in die Wand, war urleiwand. Dann hat mich der liebe Olli gehalten und der liebe Sigi hat mich mit einer Klinge am Hals gekitzelt, das war dann nimmer lustig. Ist mir echt die Muff’n gangen.“

Und so werden behutsam die Grenzen des punkigen Seins erforscht. Punk, so Miriam, schmiegt sich nah an die „Schizo“ und ist im Endeffekt „eine Deppenfreiheit im Rahmen des Möglichen.“ Sp was läßt sich kontrollieren, indem man einfach nichts ernst nimmt. Absolut nichts. Auch nicht, daß zum Beispiel ihre Behausung am Tag darauf abbrennt. Es war ohnehin nur für „vorübergehend“. Das Leben ist, wie gesagt, ein Comix.

Miriam hat ihren Standpunkt. er ist nicht eines jeden Bier, aber wenn man sie und ihre Gang auf dem Stephansplatz zu einer „Kundgebung“ begleitet, ist zu verstehen, was sie meint. Kundgebung ist, wenn sich Punks, Spontis und andere Obdachlose alle paar Wochen zu einer „Wohnaktion“ versammeln. Dann gerät die Szene zu einem Comix – a la Asterix und die Römer.

Die Römer sind in diesem Fall etwa 150 Ordnungshüter, die zum Graben hin eine bullige Mauer ziehen. Die Asterixe sind die Wohnungsaktiven, etwa 40 bis 60 Leute, denen nur eines fehlt: der Zaubertrank. Das Geschehen hat Ritualcharakter: Major Neugeborn, der Oberordnungshüter des Ersten Bezirks, fordert die bunte Horde via Megaphon auf, zu verschwinden, denn sonst „bin ich gezwungen, polizeiliche Zwangsmittel in Vollzug zu setzen“. Die Demonstranten reagieren mit „buh!“ und Pfiffen, Miriam löst sich aus dem Haufen, um ein Transparent am künftigen Hollein-Haus (Anm.: heutiges Haas-Haus) anzubringen. Wie von einem Weberknecht gestochen stürzen sich zwei Polizisten auf sie und entreißen ihr, Haß im Gesicht, nach kurzem Handgemenge das Stück Tuch. Die Polizisten bleiben unverletzt. Der Rest ist Routinesache: Nach einem viertelstündigen „Räuber-und-Gendarm-Spiel“, beäugt von Touristen und Schaulustigen, herrscht wieder Ruhe am Stephansplatz, an jenem Montag im Herbst.

150 Polizisten gegen vier Dutzend Kinder und Halbkinder! Es ist, als schrieben wir an Stelle von 1988 das Jahr ’76. Es ist, als spiele die Szene nicht in Wien, sondern in London. So wäre das Ganze verständlich. Damals riefen die „Sex PIstols“ die Anarchie in England aus und die „Clash“ verbrannten musikalisch ganz London. Tausende Kinder stachen sich Sicherheitsnadeln durch die Lippen und zogen Plastikmüllsäcke an, weil sie sich als Wegwerfprodukte empfanden. Die Energie des Hasses war entdeckt.

In Österreich erreichte das neue Lebensgefühl gerade noch den tiefsten Untergrund. Die Punkband „Chuzpe“ etwa verspottete die Medien: „Aus Toten drückens noch an Schaas und produziern draus Nervengas.“ Das wars auch schon.

Die Punks von heute wissen davon maximal vom Hörensagen. Aber wenn sie vor der nackten Fläche stehen, wo einst die „Aegidi/Spalo“ stand, wo drei einhundert Jahre alte Bäume gefällt wurden, damit (angeblich) ein Kinderspielplatz mit Bäumen angelegt werden kann, dann verstehn sie die Energie des Hasses. 1988 ist ein gutes Jahr für Punks.