AKUT

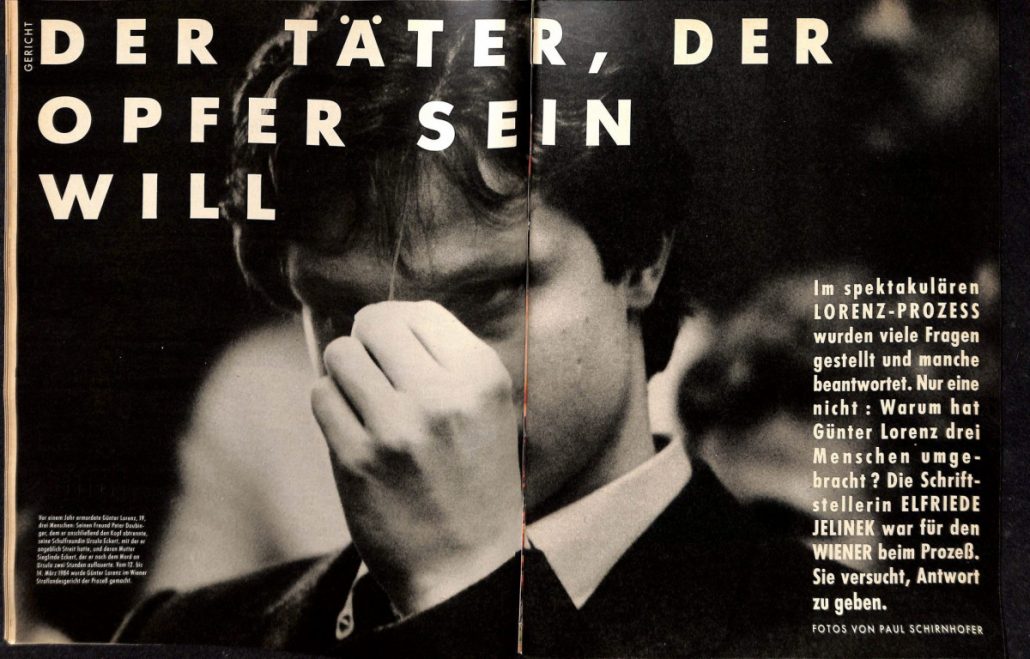

DER TÄTER, DER OPFER SEIN WILL

Das Opfer will Täter sein. Daher ist es Täter geworden. Damit ist es nun zufrieden, denn es kann wieder Opfer sein. Dort, wo das Opfer sich jetzt aufhält, stört es niemand, außer vielleicht ab und zu einen Psychiater, der dem Opfer ein Vater sein möchte. (aus der April-Ausgabe 1984 des WIENER

von Elfriede Jelinek

Vor einem Jahr ermordete Günter Lorenz, 19, drei Menschen: Seinen Freund Peter Daubinger, dem er anschließend den Kopf abtrennte, seine Schulfreundin Ursula Eckert, mit der er angeblich Streit hatte, und deren Mutter Sieglinder Eckert, der er nach dem Mord an Ursula zwei Stunden auflauerte. Vom 12. Bis 14. März 1984 wurde Günter Lorenz im Wiener Stradlandesgericht der Prozeß gemacht.

Einer der vielen konfusen Momente im Prozess gegen den Mörder Günter Lorenz, ein Moment, der gerade in seiner Konfusion besser die Wahrheit gesprochen hat, als irgendjemand es vorgehabt hatte, war jener, als das gerechte Gericht sich in endlosem Disput über die leiblichen Väter, präsumptiven Väter, imaginierten Väter, von Amts wegen bestellten Väter und den Pflegevater des Günter Lorenz und deren vielfältige Namen erging. Diese Personen lassen sich nicht leicht auseinanderhalten, und es gibt sie auch nicht alle. Wer sie nicht hat, die stabile, kleine, in Mustern nach Wahl gekachelte Zelle Familie, der wir alle unter Aufbietung unserer besten Kräfte – wenn auch nicht ernsthaft – zu entkommen suchen, der muss sie sich eben aus Abfall selber basteln: ein Koordinatensystem in einer fragilen, leicht störbaren Existenz.

Der halbwüchsige Verurteilte, der einstmals als ein Säugling in der Zelle gemeinsam mit seiner Mutter modernen Strafvollzug an sich erfahren hat, der später in eine Kinderübernahmestelle verbracht und zur weiteren Vermittlung an andere Personen weitergeleitet wurde, zu einer liebevollen, wenn auch kränklichen Ersatzmutter und einem betrunkenen Stiefvater, der ihn in einen Kasten sperrte (seine bisher kleinste Zelle, mit Ausnahme seines Körpers), er hat sich aus Sperrholz und Brettern einen Vater-Fetisch zurechtgezimmert. Der ist Anwalt und wohnt in Salzburg und es gibt ihn nicht. Später hat Lorenz besseres, effizienteres Werkzeug gefunden, um sich seine Wirklichkeit herzustellen. Je stärker Wirklichkeit und Wunsch auseinanderklaffen, umso heftiger muss die Realität bekämpft werden. Dazu können auch Geräte verwendet werden.

Auch aus den übrigen beteiligten Familien – beteiligt heißt hier betroffen – fallen die Väter heraus wie Blätter aus einer veralteten Kartei. Der Vater Sonjas, der Freundin, stirbt. Der Vater des ermordeten Mädchens Ursula Eckert ist tot. Diese toten Männer sind Väter, wie Lorenz sie sich gewünscht hat, gutsituierte Männer, die für ihre Familien sorgen. Lorenz formt sich einen Vater nach dem Ebenbild von jemandem, der er gerne wäre. Der Sohn schafft sich den Vater, um nicht im Leben haltlos umherdriften zu müssen. Die Familie ist etwas, das man, hat man es nicht, niemals bekommen kann. Daher muss man sie wollen, diese Familie, diesen Apparat zur Produktion von Nichts, von Schweigen. Hat einer keine Sorgen, so macht er sich welche. Dieser lächerliche, aber unglaublich stabile Mechanismus Familie verträgt alles, selbst Schüsse, um seiner eigenen Absurdität nicht gewahr werden zu müssen. Mag alles in Trümmern fallen, die Familie bleibt bestehen.

Weshalb reißt es einem den Kopf auf, dieses System, „dessen gesellschaftliche Funktion es ist, den größten Teil unserer Erfahrung abzufiltern, um so unsere Handlungen aller echten und uneigennützigen Spontanität zu berauben“ (David Cooper: „Der Tod der Familie“), sodass man selbst, sodass der junge Mörder in letzter tödlicher Konsequenz fremde Köpfe, fremde Leiber aufreißen musste? Köpfe können auch anders platzen als durch Schüsse.

Die Verhandlung über die Taten des Günter Lorenz hat funktioniert wie die von ihm erträumte Familie: ein Apparat, der Schweigen produziert. Es ist viel geredet worden und nichts. Es ist nichts als die Wahrheit, aber nicht die Wahrheit gesprochen worden. Die Wahrheit hat das Gericht, diese väterlichste aller Ordnungsinstanzen, nicht interessiert. Es war wie im Leben, nur weniger grausam. Das Leben ist drei Personen genommen worden. Sie hatten alle drei ihr eigenes Leben, jeder eins für sich allein, und Günter Lorenz hat es ihnen gierig weggenommen, um durch dieses Menschenopfer sein fragiles Hiersein sich und anderen zu bestätigen, um auch so ein schönes Leben für sich zu gewinnen, da es ihm schon von keinem Vater in grauem Flanell und keiner Mutter in Haute-Couture-Kleidern geschenkt wurde.

Der große, von den Zeitungen dämonisierte Verbrecher, der er geworden ist, kann seine narzisstische Position endlich bewahren. Jetzt geht es ihm gut. Dieser junge Mann hat kein eigenes Geschlecht für sich allein – er ist sexuell ambivalent, trägt als Kind Mädchenkleider, schminkt sich, muss aber angeblich für einen Transvestiten den Mann spielen. Er hat kein eigenes Geld für sich allein – er bestiehlt die Pflegemutter und andere. Er hat keine eigene Behausung für sich allein – er wohnt zuletzt in einem Loch, im Keller, auf dem Dachboden. Er hat kein Stück vom Kuchen Wirklichkeit für sich allein – er lügt buchstäblich, sobald er den Mund aufmacht, schlingert im so logisch aufgebauten Haus der Wahrheit dahin wie auf einer Eisbahn. Unmöglich, allein seine verschiedenen Tatversionen noch auseinanderzuhalten. Aber er besitzt wenigstens einen Gegenstand seines Vertrauens: einen Militärkarabiner. Man muss einen Mechanismus betätigen, dann geht er los: zuverlässig! Was er besitzt, das benutzt er auch, der Günter Lorenz. Er richtet auf diese Weise verheerende Verwüstungen in drei Körpern an.

Der junge Mörder hat auch sich selbst nicht für sich allein gehabt, daher hat er, in gottähnlicher Selbstüberhebung, um sich seiner selbst zu vergewissern, einen Menschen nach seinem Ebenbild geformt: Sein erstes Opfer, den freundlichen, ihn, Lorenz, den Gymnasiasten, offenbar bewundernden 17-jährigen Lehrling Peter Daubinger. Er fällt als erstes Opfer unter den Schüssen des Karabiners, der noch auf hundert Meter Entfernung einen dicken Baumstamm durchschlagen kann. Dieser „Jünger“ von Günter Lorenz (wollte wirklich Daubinger, das Opfer, die Waffe? Hat nicht der Täter gerade diesen Mord lange geplant, sich über Schusswaffen informiert?) wird zu einer Projektion. Er wird zum Bild des Mörders. Er ist die Wachspuppe, in der die Nadeln stecken, der magische Gegenstand, der Zauber. Die Lügen des Günter Lorenz über die Mittäterschaft des Peter Daubinger an den Verbrechen, die zwei Personen der Familie Eckert auslöschten, klangen so glaubwürdig, so plausibel, dass in der Presse eine beispiellose Hetzjagd nach einem längst Ermordeten losgelassen wurde. Sie klangen deshalb so glaubwürdig, weil in Peter Daubinger der schuldig gewordene Lorenz sich selbst abgebildet hatte. Der Mord an dem Burschen wurde zur Selbstbestrafung seines Mörders. Ich sehe in dieser ersten Tat ein geradezu christliches Motiv, das des Lamm Gottes, das die Sünden der Welt auf sich nimmt.

Lorenz, der sich immer schuldig fühlen musste, überhaupt am Leben zu sein, hat, gerade aus dieser Schuld heraus, verzweifelte Spuren seiner Anwesenheit setzen müssen. Hört einen keiner flüstern, so muss man eben brüllen. Lorenz hat die Unschuld ermordet, und so war es gut. Die Schuld ist Lorenz gewohnt, sie bedrückt ihn nicht, belastet ihn auch vor Gericht nicht, denn er hat sich selbst bestraft.

Das Gesicht, der Kopf ist dem Peter Daubinger abgetrennt worden, nicht nur, um eine Identifizierung unmöglich zu machen, sondern in einem magischen Akt des sich einen anderen Körper Aneignens: Schweigend, kopflos, unkenntlich, durchlöchert, blutend, das ist der wahre Körper des Günter Lorenz. Indem er Peter Daubinger ermordet, zwingt er diesem die Rolle des Opfers auf, um nicht selbst das Opfer zu sein. Dieser erste Mord ist Lorenz‘ Selbstmord. Er hat die Existenz, die er nicht wollte, in Gestalt eines anderen abgeworfen. Und das Verfahren, die psychiatrischen wie die psychologischen Gutachter haben ihm rechtgegeben: Lorenz sei zurechnungsfähig, wenn auch kopflos (er verliere so leicht den Kopf!).

Von Peter Daubinger hat Lorenz beinahe kannibalistisch Besitz ergriffen, er hat ihn sich letztlich anverwandelt. Diese auf andere gerichtete Gier ist in ihrer Konsequenz selbstzerstörerisch. Der, den Lorenz sich unterworfen hat, um ihn mit Kugeln zu zerfetzen, ist niemand anderer als er selbst.

Schon mit diesem ersten Mord sah Gott/Lorenz, dass es gut war. Aber da war auch Unbehagen, dass es so gut vielleicht doch nicht sein könnte. Vielleicht wussten andere Personen noch nicht, wie gut es geworden ist. Es bedurfte daher noch weiterer Opfergaben, um diesen Gott zu beschwichtigen.

In dieser Puddingmasse einer Welt, in der Lorenz nicht weiß, wo oben und unten, links oder rechts ist, sind Personen nicht mehr an ihren Namen zu identifizieren (auch nicht an ihren Köpfen!). Da er nicht der ist, der er für die anderen ist, nennt er sich „Paul“, mit solcher Konsequenz, dass von den ehemaligen Mitschülern keiner einen „Günter“ kennen will. Seiner Freundin gibt er viele Namen, nur ihren richtigen kann er nicht aussprechen. Vor Gericht nennt er sie stets „mein Mädchen“ – was dem Vorsitzenden in einem der wenigen hellsichtigen Momente der Verhandlung auffällt -, sich so als Vaterloser zu ihrem Vater aufschwingend. Einen kurzen Augenblick stehen die beiden nebeneinander vor dem Richter wie ein junges Brautpaar vor dem Standesbeamten. Und in schüchternem Besitzwunsch, als wolle er sich magisch versichern, dass sie auch wirklich sie, die Freundin, ist, und dass sie auch wirklich anwesend ist, streichelt Lorenz über das Revers ihres Mantels. Schon springt ein Uniformierter von der Bank auf, um den Kontakt zu unterbinden, assistiert vom strengen Richter/Vater, der wohl verhindern möchte, dass der Junge seine Freundin vor versammelter bürgerlicher Schaulust erwürgt. Diesen Mord wenigstens haben sie verhindert, wofür wir alle dankbar sein können, wir, die Gesellschaft, die aus uns allein und sonst keinem besteht. Es ist jetzt alles in Ordnung gebracht. Wer keine Autorität über sich hat, der muss sich eine herstellen. Wer von niemand beherrscht wird, der muss andere beherrschen. Wer nichts bewundern kann, der muss sich selbst bewundern. Autorität muss sein, damit wir von ihr misshandelt werden können.

Der Gedanke, es gebe keinen Vater, ist für Lorenz so unerträglich gewesen, wie für viele der Gedanke, es gebe keinen Gott. Mangels Beweises für die Existenz dieses Obersten im Väterhimmel muss er erfunden werden, weil es ihn, den Vater, nach der Existenz anderer beständig verlangt. Jesus Christus ist für uns alle gestorben, nun müssen wir uns seinen Wünschen unterwerfen, weil er uns alle liebt.

Die umfassende Ortlosigkeit dieses Täters, der nun, da er in der Haft zugenommen hat, in seiner neuen, blassen Pausbäckigkeit auf beinahe rührende Weise den Söhnen einer kindlichen Provinz ähnelt, in die er hineingeboren wurde und die ihm gewiss schlimmer als die Hölle erscheinen muss, denn die Hölle war ihm ja lieb und vertraut, muss sich als erstes Orientierungssystem in der Wildnis eine Sprache erschaffen oder besser: aneignen. Es ist die künstliche Sprache Des akademisch gebildeten Mittelstandes, eine Art Code, an dem sie einander erkennen, diese höheren Beamten in einem Haus mit sehr kleinen Zimmern. Es ist beinahe komisch, wie mit Hilfe dieser an Besinnungsaufsätzen und Redeübungen geschulten Synthetik-Sprache plötzlich eine Art Kumpanei zwischen dem Angeklagten und seinen Befragern entsteht. In dieser Mischung aus arrogant-hochfahrender Ironie und schülerhaftem Aufbegehren ist die heilige Familie wieder intakt. Die alles überspannende Kastensolidarität des Mittelstandes, dieser amorphen Schicht aus Anmaßung und Dünkel, die sich einig weiß in ihrer Ablehnung körperlicher Arbeit (für sich natürlich!) und ihrem Wunsch nach gesellschaftlichem Aufstieg, ist in der gemeinsamen Sprache von Ankläger und Angeklagtem, der eine sogenannte „Eliteschule“ besucht hat, auf groteske Weise hergestellt. Nur: der angesehene Jurist hält sich zurecht, zu seinem wie unserem Recht, in dieser Sprache auf, während „Paul“ sich widerrechtlich dort eingeschlichen hat.

Der aus dem Nichts Aufsteigende geht über Leichen, um seinen Status bewahren zu können. Er will etwas bewahren, das er gar nicht besitzt. Es ist eine fremdartige, mit Fußangeln und Fallstricken gespickte Welt, in die der „Pauli“ Lorenz geworfen ist. Ein grausiger Abgrund aus Kindergeburtstagsfeiern und Schiurlauben, ein Inferno der Sprach- und Gitarrenkurse, ein Jüngstes Gericht der Ferienreisen, eine Hölle aus Faschingskostümen, Lacoste-Pullovern und Parties, ein Sumpf aus Vespas, Kinobesuchen und katholischen Jungscharabenden. Die schicke Kleidung war für den gepflegten (und sich „gepflegt“ artikulierenden) höheren Schüler, der sich diese Pflege durch Diebstähle an einer fast Mittellosen finanzieren musste – denn eine Pflege kostet Geld, wenn man sie nicht hat und daher kaufen muss -, nichts als ein sich beständig in der Wirklichkeit Festkrallen. Lorenz hat in den Spiegel geschaut, um zu wissen, dass er noch lebt. Oder besser: Dieser geisteskranke Junge war gepeinigt von dem Versuch, durch sein sozial angepasstes Ich-für-Andere hineinzuschauen ins Nichts, in das Nicht-Sein, das seine eigene Existenz für ihn selber gewesen ist. „Dieses In-den-Spiegel-Schauen… ist… der angestrengte Versuch, sich selbst nicht mehr zu sehen, sondern durch sich selbst hindurchzusehen als eine Person, die begrenzt ist auf ein relatives Sein, definiert von jeweils anderen“ (David Cooper).

Als er es nicht mehr ertrug, durch sich selbst hindurchzusehen, hat er seine Existenz auf den Peter Daubinger geworfen und sich in ihm ausgelöscht. Die neue Klasse, in die der Pflegesohn einer Hausmeisterin hineingeschleudert worden ist, hält ihre „positiven“ Ziele mit ausgestreckten Armen hoch aus dem Treibsand, in dem sie bis zum Hals steckt – und dennoch gibt es nichts Stabileres als den Wertkodex auf dem sie alle stehen, die Akademiker, die einmal Gymnasiasten waren. Nach diesem müssen sie leben, indem sie an ihm sterben. Die Markierungen auf ihren geordneten Lebensbahnen, auf die sie alle starren, dieser von außen angeblich kommende „Sinn“, diese Bedeutung, geschöpft aus einer ihnen aufgetropften kulturellen Instanz außerhalb ihrer Handlungen, tötet. Im kurzen Lorenz-Prozess sind lange Prozessionen von Männern in grünen Lodenmänteln angetreten, die sich über die Marktchancen, den diffizilen Mechanismus, die peinlichen Folgen, die intrikate Mechanik von Schusswaffen ausgelassen haben. Ihnen ist erheblich mehr Zeit zugestanden worden bei ihren Erläuterungen mechanischer Vorgänge, als Irgendwelchen Personen, die über den Angeklagten hätten Auskunft geben können. Kein Schulkollege, kein Lehrer ist geladen worden. Die schwerkranke Pflegemutter hat sich der Aussage enthalten. Frauen. Frauen kommen für den geduckten kleinen Übermenschen Lorenz nicht als Menschen vor, nur als Stereotypen. Was muss er sie, bei all seinen berechnenden Zärtlichkeiten, gehasst haben, diese alternde, kränkliche Pflegemutter, die auch noch arm ist. Er, der doch etwas Besseres verdient, weil er etwas Besseres ist! Dem überheblichen jungen Faschisten ist das erdige, kranke Fleisch widerwärtig. Die geschlechtslose „Mutter“ (auch wenn oder weil sie ihn nicht geboren hat), die ihm die Onanie verbietet, muss bekämpft werden und ebenso die weiße Schwester (Ursula Eckert), die Jungfrau, diese Instanz für das Verbot alles Schmutzigen.

Sie erinnert den einsamen Kämpfer immer an die Lust, deren Befriedigung ihm untersagt ist. Die Frau, die sich ihm „hingibt“, seine Sonja, steht mit ihm verbunden als Kleinfamilie vor dem Richter. In dieser Konstellation ist das Kaleidoskop angehalten worden, die Teilchen liegen an ihrem ihnen zugeordneten Platz. Günter Lorenz, der früher einmal Mädchenkleider getragen hat, der angeblich zweimal Analverkehr in einem Haustor praktiziert hat, der keine genitale Identität ausbilden konnte: Er weiß, dass Sexualität der „Liebe“ bedarf, immerhin, um sozial anerkannt zu sein. Und die Liebe braucht die Treue, und die Treue braucht die Ehe, und die Ehe braucht den Hass. Und Lorenz braucht Sonja, weil sie einander wechselseitig, wenn auch ohne jede Versicherung, lieben. Diese Liebe zur „Roten Gräfin“ (nach Klaus Theweleits „Männerphantasien“), einem dieser Männerklischees des Faschismus, zur Frau mit Unterleib sozusagen, diesem „gärend halbentschiedenen, falsch entschiedenen, unentschiedenen Durcheinander“ (Ernst Bloch), bedeutet für Lorenz soziale Regelung kraft Ausschluss aller übrigen Menschen. Das letzte Ziel dieser Liebe ist dennoch nicht ihre schrankenlose sexuelle Konsumption, sondern deren soziale Ausformung: die Familie, die Lorenz sich notfalls mit Gewalt zu schaffen vorgenommen hat. Das eigene Geschlecht als Partner darf sich Lorenz nicht wählen, das bedeutete die ärgste Form der Deklassierung. So hat er sich, vor Sonja, ein Jahr zuvor die „weiße Krankenschwester“ Ursula Eckert ausgesucht, dieses unnahbare reine Mädchen. Zuerst ist er von ihr angenommen worden, der saubere, intelligente Bursch, dann rasch abgelehnt. Es fallen von ihr die Worte „schwule Sau“. Günter Lorenz redet von einer „Lernbeziehung“ zu Ursula. Man lebt nicht und lernt. Man lebt und lernt nicht.

Das Gefängnis ist leichter zu ertragen als die Unendlichkeit der Wüste. Oder: wenn man sich immer orientierungslos in der Wüste aufgehalten hat, ist das Gefängnis der erstrebenswerteste Ort, den es gibt. Im Gefängnis befindet sich Günter Lorenz nun, nachdem die bürgerliche Anständigkeit und ihre ewigen Werte der Sauberkeit (der Staatsanwalt spricht von Günters straferschwerendem Schmutz, seiner Verwahrlosung in seinem Kellerloch, in dem er nicht jeden Tag duschen konnte) auf die arme Ratte gerichtet worden sind. Dieses Versuchstier, das durch das Labyrinth irrt, von Stromstößen gejagt. Der eigene Verteidiger sagt: „Wir müssen das Bedürfnis haben, uns von einem derartigen Menschen zu befreien.“ Wie Peter Daubinger ein Menschenopfer geworden ist, so haben nun diejenigen wieder ein Täter/Opfer gefunden, die in Zeiten, als Morde noch belobigt und mit Orden bedacht wurden, bis zu den Knöcheln In Blut gewatet sind mit schwarzen Stiefeln. (Und draußen vor dem Gerichtssaal schreien sie am lautesten nach Folter und Todesstrafe, die alten Männer, die „es noch erlebt haben“.) Ihre Gewalttätigkeit ist versickert, das Blut ist abgeronnen, die Körper sind als Rauch durch Schornsteine entwichen. Es gibt die Opfer nicht mehr und daher die Täter auch nicht. Günter Lorenz hat „sein Mädchen“ vor irgendwelchen Zuhältern schützen wollen, hat sie in Liebe eingesponnen wie in einen Kokon, und hat doch wohl geahnt, dass Liebe Subversion ist, gerichtet gegen jene Sicherheit und Normalität der bürgerlichen Familie, die sein eigentliches Ziel gewesen ist, die er durch Liebe vermeintlich zu erlangen glaubte. Da ihm Sonja „zu Willen gewesen“ ist, hat sie am Leben bleiben dürfen, hat sie sich doch, sozusagen als Zahlungsmittel, an den Freund abgeliefert. Gestorben ist die reine, die weiße Frau. Das Mädchen. Ursula.

Zu ihren letzten Worten, gerichtet an den Mini-Diktator Günter Lorenz, zählen die, „er könne Linke eben nicht leiden“. Sie war ein liebes, sozial engagiertes, vielseitig interessiertes Mädchen. Wissen hat sie sich nicht nur zum Nachweis bei Prüfungen angeeignet, sondern aus Freude und Interesse daran. Sie hat Spanisch gelernt, als sie ermordet wurde. Lorenz gibt an, von ihr und ihrer ermordeten Mutter sei eine starke Kastrationsdrohung für ihn ausgegangen. Das ist nicht ernst genommen worden. Es sieht aber so aus, als habe Lorenz (Theweleit beschreibt Ähnliches für Soldaten der faschistischen Freikorps) in diesem Augenblick, da Ursula sich selbst als Linke bezeichnete, dieser reinen, weißen Frau einen Penis zugeschrieben und von diesem Penis seine eigene Kastration befürchtet. Männer wie Lorenz empfinden „Kommunismus“ (im weitesten Sinn) als direkten Angriff auf ihr Geschlechtsteil.

Sie hat im warmen Lichtkreis der Lampe gelebt, diese Uschi Eckert, Schnitte für Faschingskostüme aussuchend, liebevoll mit ihren Geschwistern umgehend. Sie hatte einen netten Freund, einen Physikstudenten, den sie in der katholischen Jungschar kennengelernt hatte. Und draußen streicht das ausgesetzte Wolfskind ums Haus mit seinem verfilzten Fell. Ausgesperrt. Der Ort, an dem es seine Matratze aufgeschlagen hat, ist ein Kellerloch, der Ort, zu dem es sich Zutritt verschaffen will, ist einer, an dem schon andere sind. Ein Ort, an dem er nicht ist und daher sein möchte. Kein Ort. Nirgends. Wo er nicht sein darf, dort muss er hin. Sich mit hineinzwängen in den Schein der Leselampe über dem Spanischbuch. Dort wo du nicht bist, dort ist das Glück. Lorenz geht dorthin, wo er nicht ist. Es sind an diesem Ort mehrere entsetzliche Beleidigungen zu hören, die in den von Uschi ausgesprochenen Wörtern „Obizahrer“ und „Schleich dich!“ gipfeln. Der Täter hat sich dadurch „verachtet“ gefühlt. Er hat dieses ihm entgegengebrachte Benehmen nicht zu tolerieren vermocht.

Besitzt der Kleinbürger schon nichts mehr, so besitzt er doch die ihm durch Film, Funk, Fernsehen und Zeitschriften nahegebrachten Formen. Sie stehen als leere Hülsen in der Landschaft herum, man muss sie nur noch anziehen: der Cowboy, der einsame Kämpfer, der Rennfahrer, der leidenschaftliche Geliebte einer schönen Frau. Das Kind. Der Vater. Die Mutter. Günter Lorenz hat Ursula Eckert und deren Mutter mittels Geschossen in Fetzen gerissen wie er selbst zerstückelt worden ist. Die Patronenhülsen sind am Tatort zurückgeblieben, sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. In seinem ständigen Oszillieren zwischen Recht und Macht und einer flimmernden Unsicherheit über alles und jedes. Väter und Mütter – oh hatte man sie doch! – haben das Recht und sind die Instanz für Buße und Strafe. Sie können auch verzeihen, wenn sie es können. Doch alle jene, die nicht spürbar Väter und Mütter sind und doch im Recht, sie sind die Bedrohung. Und vor allem der Westernheld ist im Recht, und ist er es einmal nicht, so wird er selbst zum Recht, und in seiner Hand befindet sich die ihm gehörige Waffe, die jeder kaufen kann, auch Sie. Sie müssen allerdings über 18 sein, da kennt das Gesetz kein Erbarmen.

In der Gerichtsverhandlung ist Günter Lorenz in Sicherheit, denn er steht im Mittelpunkt. Für seine Langeweile auf der Anklagebank hat er ein reichhaltiges Repertoire an Gesten, noch aus der Schulzeit. Er war niemand, jetzt ist er jemand. Er hat sich in Sicherheit gebracht. Er braucht keine Angst mehr zu haben, es wird ihm alles abgenommen werden, auch in Zukunft. Aus der totalen Familie, die er nicht erringen konnte, ist er in die totale Verwahrung hinübergeglitten. Es werden keine Entscheidungen mehr von ihm gefordert werden, es wird ihm alles vorgeschrieben werden. Er wird es ruhig haben und ist froh darüber. Aus sauberen Wohnungen, in denen man ihn nicht haben wollte, ist er hinausgeworfen worden. Aus dieser Wohnung schmeißt ihn keiner mehr hinaus. In einiger Zeit wird auch niemand mehr von ihm abgestoßen sein, denn man wird ihn vergessen haben. In anderen Zimmern werden andere Lampen brennen, die seine wird jeden Abend pünktlich ausgelöscht werden. In dieser ruhigen Situation wird er vielleicht sogar „zurechnungsfähig“ bleiben. Zumindest solange kein Angriff auf seine Persönlichkeit erfolgt. Er wird als korrekt, höflich und beherrscht beschrieben werden. Er wird sich hoffentlich nicht mehr durch Mord behaupten müssen. Er wird möglicherweise sogar kühl und lässig sein dürfen, denn es wird ihm kaum einer dabei zusehen. Er wird ruhig sein müssen, was er aber können wird. Es wird auch nicht nötig sein, dass er sich für etwas rechtfertigen muss, wozu er aber imstande sein wird, falls gewünscht.

Es war Selbstmord.