AKUT

Archiv 1998: Wer fürchtet sich vorm schwarzen Mann?

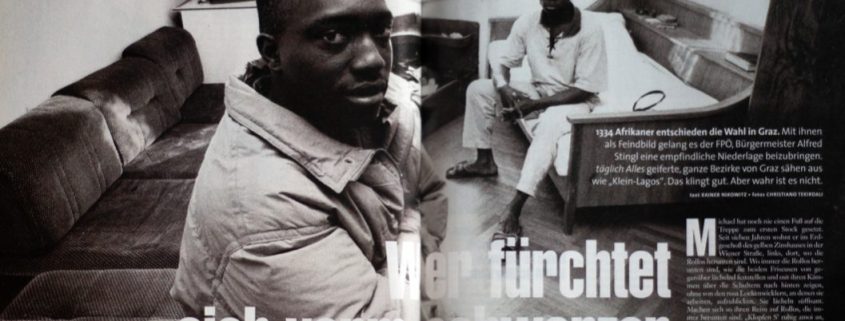

1334 Afrikaner entschieden die Wahl in Graz. Mit ihnen als Feindbild gelang es der FPÖ, Bürgermeister Alfred Stingl eine empfindliche Niederlage beizubringen. Täglich behauptete, ganze Bezirke von Graz sähen aus wie „Klein-Lagos“. Das klingt gut. Aber wahr ist es nicht.

Text: RAINER NIKOWITZ • Fotos: CHRISTIANO TEKIRDALI

Michael hat noch nie einen Fuß auf die Treppe zum ersten Stock gesetzt. Seit sieben Jahren wohnt er im Erdgeschoss des gelben Zinshauses in der Wiener Straße, links, dort, wo die Rollos herunten sind. Wo immer die Rollos herunten sind, wie die beiden Friseusen von gegenüber lächelnd feststellen und mit ihren Kämmen über die Schultern nach hinten zeigen, ohne von den rosa Lockenwicklern, an denen sie arbeiten, aufzublicken. Sie lächeln süffisant. Machen sich so ihren Reim auf Rollos, die immer herunten sind. „Klopfen Sie ruhig einmal an und schauen Sie, was da los ist.“

Michael war noch nie im ersten Stock oder auf dem Dachboden, weil er weiß, dass das seine Nachbarn aufregen würde. Die sind ohnehin nicht glücklich darüber, dass der Geografielehrer aus Ghana mit vier anderen Afrikanern in ihrem Haus wohnt. Sie brauchen ihn nicht auch noch zu sehen in seinem T-Shirt, auf dem in verblassender roter Schrift steht: „Gratis inserieren in der Fundgrube“.

„Wir sind ihnen zu laut“, lächelt Michael. „Dass man nach zehn Uhr keine Musik mehr spielen darf, habe ich bald gelernt. Aber dann haben sie auch zu Mittag schon die Polizei gerufen.“ Die Vermieterin sei eine gute Frau, die habe sie verteidigt, und jetzt komme die Polizei nicht mehr. Keine Klagen. Michael will unter keinen Umständen Probleme mit den Behörden haben, dann könnten sie, fürchtet er, sein Asylverfahren, das nach sechs Jahren immer noch nicht abgeschlossen ist, so abschließen, wie er es nicht will. Darum will er seinen Nachnamen nicht nennen und lässt sich auch nicht fotografieren. Keiner soll sein Bild in der Zeitung sehen und sich denken, dass er sich beklagt. Unlängst hatte er es mit dem Magen. Er war im Krankenhaus, wurde behandelt und musste nichts dafür zahlen. „Das muss man auch sehen. Österreich muss das zahlen. Österreich war gut zu mir. Und wir haben zu Hause selbst so viele ethnische Probleme. Warum soll es hier keine geben? Manche Leute hier wollen nicht einmal neben einem Schwarzen in der Straßenbahn sitzen. Aber das ist eben so.“

Mit der guten Vermieterin will Michael natürlich auch keine Probleme haben, denn wenn er rausfliegt, weiß er nicht, wohin. Freie Wohnungen sind in Graz in der Regel nur für Weiße frei. Rufen Schwarze an, erkennbar an schlechterem Deutsch oder besserem Englisch als die meisten Grazer, ist die Wohnung nicht mehr zu haben. Nur in Bezirken wie Gries oder Lend, weniger beliebten Grazer Wohngegenden, gibt es Häuser, in denen sie zumindest von Vermietern gern gesehen sind. Kein Grazer würde dort zahlen, was Schwarze 70 zu zahlen gezwungen sind. Hinter den Rollos, die immer unten sind, leben vier Ghanaer und ein Liberianer. Sie teilen sich abgewohnte 50 Quadratmeter. Und absurde 15.000 Schilling Miete.

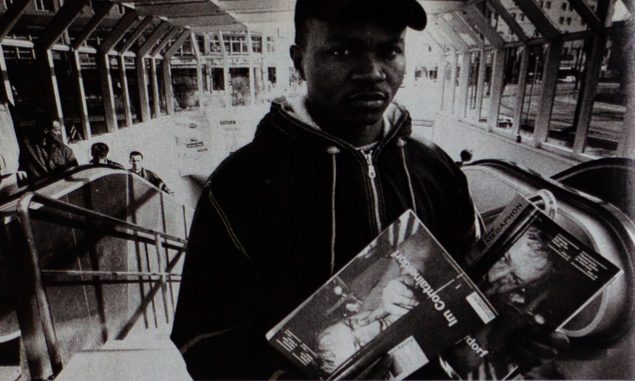

Chukwu Paschal steht vor dem Grazer Hauptbahnhof und hält unsicher die Zeitungen, die er verkaufen soll, vor dem Bauch. Chukwu ist sehr zurückhaltend und redet ganz wenig. Aus Nigeria komme er, seit sieben Monaten sei er in Graz. Ein paar Schritte neben ihm versuchen zwei ältere Damen mit Hut den Wachtturm unter die Ungläubigen zu bringen. Die Bitte, für ein Foto noch ein bisschen näher zusammenzurücken, können sie aus „religiösen Gründen“ leider nicht erfüllen. „Wir werden irgendwann alle zusammenkommen, aber jetzt … jetzt wird das dann irgendwie ausgelegt, und das wollen wir nicht.“ Irgendwie nicht. Ausländerwahlkampf. Bei den Grazer Gemeinderatswahlen im Jänner gab es zwei große Sieger. Die KPÖ kam auf sensationelle acht Prozent, weil sich ihr Chef Ernst Kaltenegger um sozial schwache Mieter verdient gemacht hatte. Nach rechts verlor die SPÖ Bürgermeister Stingls massiv an die FPÖ, die sich wie immer auf ihr Hauptanliegen konzentrierte: Nur ein möglichst weit entfernter Ausländer ist ein guter Ausländer. Ganz besonders, wenn er so unweiß ist.

Für Günther Polesnig, Flüchtlingsberater der Caritas, hat das Ausländerproblem in Graz überhaupt erst durch den Gemeinderatswahlkampf der FPÖ begonnen. „Vorher waren die Schwarzen überhaupt kein Thema.“ Er erinnert sich an den Artikel einer freiheitlichen Lokalgröße, die vergangenen Sommer unhaltbare rassische Zustände in einem Teil Liebenaus anprangerte. Tatsächlich, so Polesnig, habe sich bei genauem Hinsehen herausgestellt, dass sich in dieser Gegend 13.000 Grazer mit der Übermacht von neun Schwarzen konfrontiert sahen.

Auch die steirische Krone, stets dankbar für jede Möglichkeit, einen Linkslinken oder Rotfaschisten wie Stingl medial hinzurichten, feuerte Breitseiten gegen die Afrikaner. In immer unfreundlicher werdenden Leserbriefen kochte Volkes Stimme über, eine empfahl Stingl dezidiert, er solle sich schleichen und seine Schwarzen gleich mitnehmen. Nach Stings Wahlniederlage recherchierte Gerd Leitgeb, Brachial-Spezialist von täglich Alles, der sich wie Gesinnungsfreund Staberl nicht vorschreiben lassen will, wen er „Neger“ nennen darf, in seinem Stammschreibtisch und erkannte, dass die Schwarzen integrationsunwillige Subjekte seien, die schon ganze Randbezirke von Graz in Klein-Lagos verwandelt hätten.

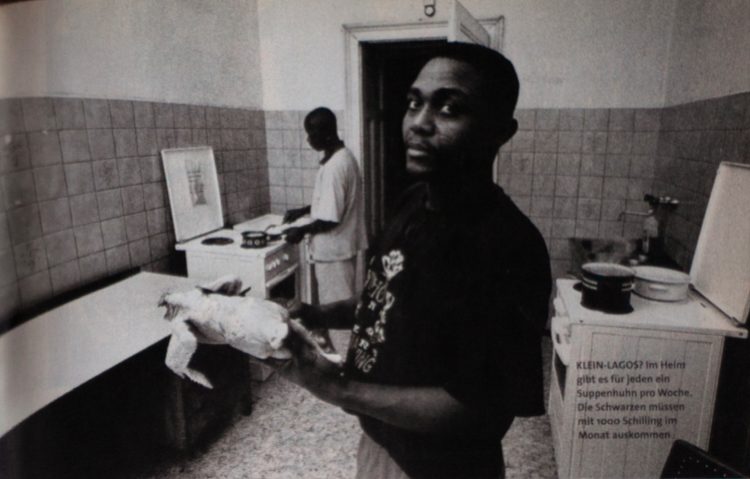

Schon rein quantitativ betrachtet stellen die Anschläge von Gerd dem Gütigen einen interessanten Ansatz dar. 1334 Schwarze machen weite Teile einer Stadt mit 240.000 Einwohnern zum Kral. Müssen sehr große Schwarze sein. „Wenn ein Grazer fünfmal denselben Schwarzen sieht, hat er fünf geschenkt“, zuckt Gerd Koch, Abteilungsleiter bei der Caritas, mit den Schultern. Sein Kollege Joachim Traidl vom Flüchtlingsheim St. Leonhard, in dem zurzeit etwa hundert Afrikaner untergebracht sind, meint, dass die Integration nicht an den Schwarzen scheitere, sondern an den Berührungsängsten der Grazer: Die Afrikaner wünschen sich nichts mehr, als genauso zu leben wie Österreicher. Die meisten der Schwarzen im St. Leonhard-Heim wohnen erst seit November 1997 dort. Damals wurde das steirische Sozialhilfegesetz novelliert, um Kritiker zu besänftigen, die befanden, man werfe Asylwerbern zu viel Geld in den Rachen. 100 Schilling pro Tag, die ohnehin nur an etwa 300 von 1300 Schwarzen ausgezahlt wurden. Nun bekommen jene, die in sozialen Einrichtungen untergebracht werden können, also nicht die horrenden Mieten zahlen müssen, im Monat 400 Schilling „Taschengeld“. Verpflegen müssen sie sich mit Hofer-Gutscheinen im Wert von 600 Schilling und vier Suppenhühnern. Auch pro Monat, versteht sich.

Müllkontrolle. Auch das Heim hat mit dem Misstrauen und der mangelnden Akzeptanz der Anrainer zu kämpfen. Manchmal finden sich sogar Privatinspektoren, die in den Mülltonnen wühlen, um sich wenigstens über falsche oder nicht vorhandene Mülltrennung aufregen zu können. John Ikeah aus Liberia lebt auch in St. Leonhard. Der 28-Jährige steht täglich in der Herrengasse in der Innenstadt und verkauft, wie 60 andere Afrikaner, das Megaphon, eine Monatszeitschrift der Caritas. Neben dem Verteilen von Werbezetteln ist das die einzige Möglichkeit für Schwarze ohne Arbeitsbewilligung, ein wenig Geld zu verdienen. Ein Megaphon kostet 20 Schilling, zehn darf John behalten. Die 60 Verkäufer teilen sich 75.000 Schilling pro Monat. John ist seit acht Monaten in Graz, und er findet die Grazer sehr nett. Aber er merkt auch, dass „sie unser Gewicht spüren“. Er würde gern arbeiten, „in die Dörfer gehen und den Leuten ihre Autos reparieren“. Sie könnten einen wie ihn sicher brauchen, er sei geschickt. Er zeigt bereitwillig seinen Meldezettel (die Schwarzen haben gelernt, dass sie ihre gesamten Dokumente immer bei sich haben müssen), weil er uns zu dem Haus schicken will, in dem er untergebracht war, bevor er ins Flüchtlingsheim kam. Auch zur Kirche in der Mariengasse sollten wir schauen, dort in der Gegend lebten viele Afrikaner.

Der Kaplan der Kirche zur Schmerzhaften Mutter in der Mariengasse liest einmal im Monat eine englische Messe für die Afrikaner, die einzige in Graz. Sie ist immer gut besucht, mittlerweile kommen auch schon einige Weiße. Kaplan Puzia weiß von zwei Häusern, die hier in der Nähe Klein-Lagos bilden. Eines stellt sich als abgefucktes privates Wohnheim mit Gefängnischarakter heraus, in dem überwiegend Ausländer leben, aber nicht nur. Ein Zimmer mit vielleicht zehn Quadratmetern ist dort schon um 4000 Schilling zu haben, inklusive Heizung, wenn sie gerade einmal funktioniert. Das andere ist das gelbe in der Wiener Straße. Zur Einstellung der Grazer den Schwarzen gegenüber befragt, gibt sich der Pole Puzia vorsichtig: „Es ist für mich schwer, etwas darüber zu sagen. Schließlich bin ich selbst Ausländer.“

Schwarze Rache. Auf die Seitenmauer des Hauses in der Wiener Straße und eines anderen, kleinen, baufälligen ein Stück daneben hat jemand mit schwarzer Farbe die Wörter „Black Revenge“ gesprayt. Schwarze Rache. Der zweite Michael, der hinter den Rollos wohnt, die immer unten sind, Michael Moorie aus Liberia, hat die kryptische Parole noch nie gesehen. Von einem Schwarzen sei sie jedenfalls nicht: „Stell dir vor, ich sprühe etwas an eine Wand und werde erwischt. Das kann ich mir nicht leisten.“ Auch Rose Bempah aus Ghana, eine der wenigen schwarzen Frauen in Graz, kommt auf die Straße, um sich „Black Revenge“ anzusehen. Sie ist eine sehr große, kräftige Frau mit einem rot gefärbten Pilzkopf und kleinen Zöpfchen an der Hinterseite des Kopfes. Sie hat seit sieben Jahren ihren Mann und ihre beiden Kinder nicht gesehen. „No sex“, lacht sie.

Rose und ihre Landsleute und Wohnungsgenossen Kyeremeh und Michael, der Geografielehrer, haben dasselbe Schicksal. Ihre Asylverfahren laufen seit sieben Jahren, sie haben deshalb natürlich keine Arbeitsbewilligung und müssen den Tag mit Zeittotschlagen verbringen. Alle flüchteten sie vor dem Diktator Jerry Rawlings. Michael etwa versuchte, Waffen für den Widerstandskampf über die Grenze zu schmuggeln, und wurde erwischt. Er war Todeskandidat, konnte aber aus einem Gefängnis im entlegenen Nordosten Ghanas entkommen. „Negafrau“, sagt Rose unvermittelt und lacht breit. „Schau, Negafrau!“ Das riefen ihr Kinder nach, und die müssten es ja von irgendwem haben. Auch wenn es nicht so gemeint ist, für sie hat es dieselbe Bedeutung wie das englische „Nigger“. Ein Schimpfwort. „Warum nennen sie uns so?“ fragt Michael, der aus Liberia. „Wenn du als Weißer nach Afrika kommst, wirst du überall respektiert. Die Menschen werden stolz sein, dich in ihr Haus einladen zu können. Aber ihr wisst ja nicht einmal, dass wir Häuser haben. Ihr glaubt, wir leben auf den Bäumen.“ Im Busch von Oberpullendorf. Michael Moorie flüchtete vor zwei Jahren aus dem Bürgerkriegsland Liberia. Die Schlepper brachten ihn per Schiff nach Griechenland und von dort in einem Lkw bis nach Oberpullendorf. Dort warfen sie ihn raus. „Ich stand mitten im Busch und hatte keine Ahnung, wo ich war.“

Auch er lässt sich nicht fotografieren, aber nicht aus Angst. „Ändert dein Bericht etwas? Nein. Also wozu das Ganze?“ Auch er ist frustriert von der erzwungenen Untätigkeit, würde gerne arbeiten. „Ich bin jung und stark. Und es gibt doch viele Arbeiten, die Österreicher ohnehin nicht machen wollen.“ Man müsse doch erkennen, dass man Menschen ohne Geld und ohne die legale Möglichkeit, welches zu verdienen, in die Kriminalität treibe. „Manche Afrikaner handeln mit Drogen, das ist leider wahr.“

In Graz selbst gebe es keine nennenswerte Dealer-Szene, meint dazu Flüchtlingsberater Polesnig. Aber man habe in Wien einige Nigerianer festgenommen, die in Graz Sozialhilfe bezogen hätten.

Peter Agahowa kommt auch aus Nigeria, er handelt nicht mit Drogen, sondern mit dem Megaphon, am Grazer Hauptplatz, vor dem Kastner & Öhler. Ein älteres Ehepaar steckt ihm gerade 20 Schilling zu, ohne die Zeitung zu kaufen. Er wehrt sich, will das Geld nicht nehmen. Peter stammt vom Volk der Edo, das im erdölreichen Süden Nigerias lebt und mit der Militärregierung ein ähnliches Verhältnis hat wie die Ogoni. Die Hinrichtung von Ogoni-Aktivisten vor etwas mehr als zwei Jahren sorgte für internationales Aufsehen und rückte auch den am Ogoni-Gebiet interessierten Multi Shell ins schiefe Licht. Es war fast ein Glück für Shell, dass sich zur selben Zeit die Welt über die geplante Versenkung der Ölplattform Brent Spar empörte.

„Ich würde gern nach Hause fahren“, sagt Peter. „Ich will euch nicht zur Last fallen. Aber ich habe keine Wahl.“ Eine weiße Frau und ein schwarzer Mann gehen vorbei. Sie halten Händchen.