AKUT

ENDSTATION KARLSPLATZ

1984 hab ich mir dort in einem kleinen Plattenladen die neue Shakin‘ Stevens Single „A LETTER TO YOU“ gecheckt, beim KÖSTLI ein paar Käsetoasts (die Weltbesten) reingehauen und meiner ersten Freundin so ein „PARIS“-Parfum besorgt … Ich war 15, naiv, a niederösterreichisches Burli, Berufsschüler, Badnerbahn-Reisender und die Opernpassage war für mich die große, bunte, eindrucksvolle Welt einer Großstadt – 4 Jahre später waren dort Reismann und Sax unterwegs und heute muss ich beim Nachlesen feststellen, dass „meine große bunte Welt“ auch ein paar düstere Seiten hatte ….. Eine Zeitreise in Schwarz und Weiß! (Christian Jandrisits/Lektorat/Archiv/WIENER)

Text: Manfred Sax/Fotos: Erich Reismann

Im U-Bahn-Terminal Karlsplatz ist Wien eine Weltstadt ohne Herz: Für die Babystricherinnen und jugendlichen Junkies, die hier im Untergrund eine Heimat gefunden haben, ist der Zug schon längst abgefahren.

Wien ist . . . anders. Gar nicht so, wie Sie die Stadt, gern ins Bewußtsein rufen. Wenn Sie’s nicht glauben, fragen Sie Gerhard. Er wird Ihnen von einem Ort erzählen, wo die Sonne nicht durchkommt. Wo sein Ausweis täglich kontrolliert wird. Wo monatliche 3300 Schilling Sozialhilfe einem Bedarf von über 10.000 Schilling gegenüberstehen. Wo Drogen weit oben in der Hitparade der Bedürfnisse stehen. Natürlich redet Gerhard nicht von Ihrem Wien. Er redet von seinem und seiner Freunde Wien. Von einem Wien, wo die Stadt Großstadt ist und daher auch die großstädtischen Probleme anderer Länder teilt, ohne sie übertrieben hinter die Fassade zu wischen. Er redet von der Opernpassage Karlsplatz, einem unterirdischen architektonischen Hamburger zwischen drei U-Bahnlinien und der Oberwelt. Kein UBahnweg führt an dieser Station vorbei. Jeder U-Bahnzug hat ein Tonband mit der oft verzerrten Ansage ,,Karlsplatz“ einer ORF-Sprecherstimme eingebaut, die jedesmal dazu ansetzt, Umsteigealternativen aufzuzählen.

Zigtausende Gewohnheitswiener steigen am Karlsplatz täglich ein, um und aus. Hinter den Aussteigern schnappen die Waggontüren wieder ins Schloß. Jäh aufheulende Pferdestärken verlieren sich in die Schwärze eines Schachts. Hunderte Schuhsohlen klackern auf eine Rolltreppe zu, an deren oberem Ende eine wenig subtil montierte Videokamera das optische Geschehen zentral kontrollierbar macht. In allen Fällen, außer einem, münden die Rolltreppen in die Passage ·vom Karlsplatz zur Oper.

Karlspatz… wenn man alles versteht, aber nichts begreift.

Gerhard und seine Freunde stehen abgangs zur U1. Zwischen Salven von ein und ausgehendem Fußverkehrsvolk bleiben sie eine konstant verharrende Stehergruppe. Sie wirken, als missen sie eine befriedigende Antwort auf die Frage nach dem „wohin“. Als hätten sie den letzten Zug verpaßt. Sie wirken wie mobile Bilder einer Ausstellung zum Thema „urbanes Strandgut“. Sie sind Teil der ,,Szene“ Karlsplatz.

„Die sei immer dort, wo gerade Nachfrage herrscht“, erklärt Gerhard. „Wo es ein paar Apotheken in der Nähe gibt, die auf gewisse Medikamente halten“, soll heißen: ihnen Nachschub wahrscheinlich macht.

Gerhard, Heinz und J. P. sind rund um die Uhr mit der Suche nach ihrem „Sinn“ beschäftigt – ein paar Mohnkapseln für eine Tasse beruhigenden Tee. Oder einem Schub Aufputschtabletten. Am liebsten hätten sie Heroin, aber das ist so rar und teuer, daß es sich nicht mehr auszahlt, danach süchtig zu sein.

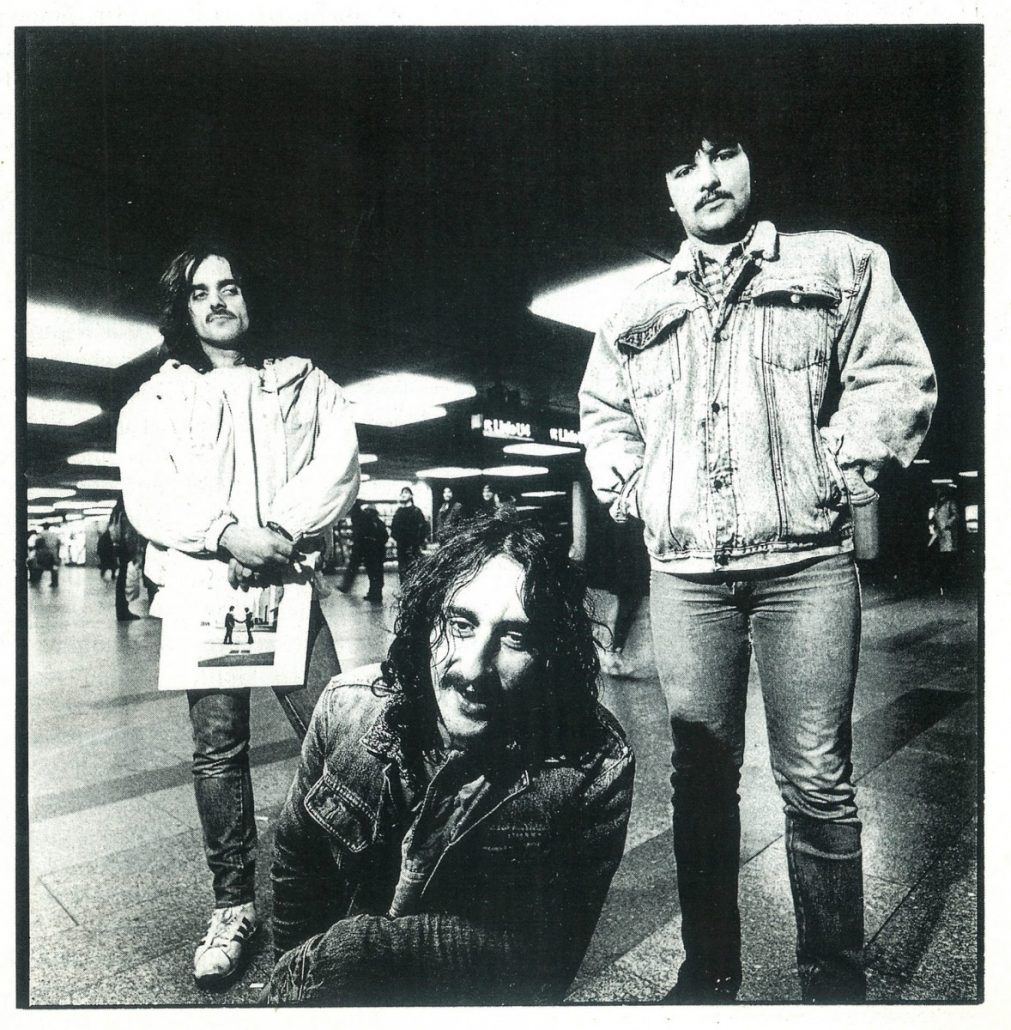

Gerhard, 26, J.P., 32, Heinz, 29, im U-Bahnschacht.

Gerhard will nach dem dritten missglückten Entzug keinen vierten mehr machen. Heinz geht nicht arbeiten, weil der Arbeitende Drogen viel schneller ausschwitzt, als der Ruhende. Und J.P ist überhaupt schon ziemlich hinüber. Die drei bekommen Im Schnitt je 3.300 Schilling im Monat, sie brauchen allerdings um die 10.000.

Der 26jährige Gerhard arbeitete mal auf den Beruf eines Operationsdieners hin. Acht Monate vor dem Diplom setzte er sich den ersten Schuß. Die Wirkung hatte ihn überzeugt. Heute hat er den dritten Entzug hinter sich und beschloß einstweilen mal, nicht mehr ohne Drogen leben zu wollen. Er ist aber noch klar genug, sich selbst dafür verantwortlich zu machen. Der 32jährige, schwerfällig sprechende J. P. möchte da lieber seine Eltern mit Schuld beladen, aber Gerhard läßt das nicht gelten: er habe seine Eltern nicht mal gekannt, meint er, und trotzdem ist nichts aus ihm geworden.

Karlsplatz ist… wenn man rostet, aber nicht rastet.

Gerhard, J. P. und Heinz sind arbeitslos. Heinz, 29, weiß auch warum: Würde er arbeiten, bräuchte er noch mehr Drogen, weil er sie viel schneller wieder rausschwitzt als in Ruhelage. So hängen sie am Karlsplatz, eine mehrere Dutzend starke Gruppe Drogensüchtiger. In den meisten Lokalen haben sie Lokalverbot, weil sie als „Gesindel“ gelten. Das hilft ihnen auch nicht unbedingt weiter. Und wenn irgendwo der Hut eines Uniformierten auftaucht, lösen sie sich einige Minuten lang in der Menschenmenge auf.

In der Passage regiert die Welt der Schnellstgeschäfte zum Kleinsttarif. Zeitungen, Zigaretten und Fast-food liegen für eilige Kunden parat. Leicht abgenützte Typen schnorren ihre notwendigen Fuselgroschen. Zeugen Jehovas halten „Erwachet“-Broschüren in die Höhe. Die Passage Karlsplatz ist nicht unbedingt ein Ort, der zum Verweilen einlädt.

Albert, 36, vor der U4.

Er ist am Karlsplatz, weil es draußen kalt ist. Er wartet auf das Startum. Ob in Film oder Musik ist ihm egal. Auf eine lange Wartezeit ist er eingestellt. In seine Tasche sind Zahnbürste und Rasierzeug gepackt. Er kommt aus der Steiermark.

Trotzdem sind einige Figuren nicht aus dieser Szenerie wegzudenken. Indianer-Joe beispielsweise gilt als Szeneoriginal. Der 36jährige, mit Gitarre behangene Steirer durchpflügt immer unten die Passage, wenn es oben zu kalt ist. Seiner Lage eingedenk, baut er auf Askese. Er trinkt nicht, raucht nicht, wirft keine Drogen. Und er macht sich nichts vor: er wird beim Film oder im Plattenstudio landen: Gewissen Leuten wurde das Schicksal eines Stars eben in die Wiege gelegt, sei der Weg dorthin auch hart wie Beton. Einem anderen Passagenkünstler ist Beton die liebste Leinwand. Vincent ist Straßenmaler. Der Name ist eine Huldigung an sein Idol Van Gogh. Jahrzehntelanges Leben als ,,Sandhase“ ließen Vincents Alter ins Unbestimmbare gerinnen. Er könnte mit einem Dach über dem Kopf gar nichts anfangen, sagt er. Das bewußte Ausleben der Kultur einer Ratte mache ihn hinreichend zufrieden. Und resistent. Für das Leben der neunziger Jahre, in denen die Mutterbrust Staat zunehmend einem kühlen Wirtschaftsdarwinismus weichen soll, ist Vincent jedenfalls bestens gerüstet. Starke werden überleben. Das sieht er ein. Das Wort „Sozialstaat“ war ihm nie ein Begriff.

Vincent, Alter unbestimmt, vor dem Abgang in die U1, U2.

Er Ist Straßenmaler. Seit Jahrzehnten lebt er die Kultur der Ratte. An eine Wohnung könnte er sich nicht gewöhnen, sagt er. Ob das österreichische Sozialnetz gut ist oder nicht, ist ihm egal. Er hat ohnehin immer mehr von Darwin gehalten: der Starke wird überleben.

Sozialstaat und die „Szene Karlsplatz“ stehen in Wechselwirkung zueinander. Die „Szene“ wird von Menschen gespeist, die, willentlich oder nicht, durch die Maschen des sozialen Netzes gefallen sind. Die „Szeneleute“ sind zum überwiegenden Teil jugendliche Ausreißer, Heimflüchtige, Glückssucher vom Land, Obdachlose und Drogenkranke. Viele bringen auch mehrere dieser sozial ungünstigen Qualitäten unter einen Hut. Der Nährboden für die Szene ist in Österreich durchaus nicht karg. Der Trend, heißt es im Wiener Sicherheitsbüro, sei „leicht steigend“. 1986 wurden 1100 Jugendliche als vermißt gemeldet, 1987 bereits 1221. ,,Leicht“ ist gut. Die Zahl der Obdachlosen wird jenseits der 20.000-Marke angesiedelt. Die Tatsache, daß am 31. März das Wiener W E. R. T.-Heim zugesperrt wird, ein Winterasyl der Gemeinde Wien (im Szene-Jargon die „Obdachlosendisco“), weil am 1. April offiziell die warme Jahreszeit beginnt, trägt nicht unbedingt zur Entschärfung der Lage bei.

Der Karlsplatz schon eher. Die Opernpassage sieht wie eine quasiurbane Herberge aus. Von Fernsehentertainment bis Garten, Klo und Fluchtwinkel für den Notfall ist alles da. Der Raum bietet Platz genug, daß Skinheads und Giftler ihre Rendezvous durchziehen können, ohne einander zu rupfen, jedenfalls im Normalfall. Die Szenemilieus in der Passage sind vielschichtig. Am oberen Ende, im Vorkeller zur Oper, wurde ein „Speakers Corner“ etabliert, wo Pensionisten die dreißiger Jahre bewältigen.

Dort lehnen auch Punkfrau Miriam und ihr Boyfriend gerne an einer Litfaßsäule, weil ihnen die Optik was gibt. Die Szenerie sei unterm Hund, meint der Boyfriend. Aber kaputte Typen neben Pelzmänteln einhermarschieren zu sehen, das sei schon zwei bis drei tägliche Stunden in der Passage wert. Im Bauch der schlauchartigen Halle blüht ein makabrer Minimarkt für Halbwüchsige, die nichts vorweisen können als sich selbst. Der Nachtclub ,,Maxim“ bietet Mädchen Jobs als Zettelverteiler vor seiner Karlsplatz-Filiale „Crazy Cats“. Im Klo neben den Fernsehtürmen, unweit der Polizeistube, hat sich ein Bubenstrich wohl etabliert. Die Boys sind zum Teil minderjährig und sexy geschalt. Sie haben schnell begriffen, worauf es bei ihrer „Hack’n“ ankommt. Sie sind nicht schwul, aber mittellos. Alles, was sie verschachern können, ist ihr Körper. Immer noch besser als ein knurrender Magen oder die Rückkehr in jenes Zuhause, das sie flohen.

Ordnungshut

Der große Brüder im Bauch der Opernpassage.

Automatisch um 360 Grad verdrehbare Videokameras liefern Aufnahmen von jedem Winkel der Szene Karlsplatz. Oft reicht der Verdacht allein, um amtszuhandeln. Wenn zwei Junkies shake hands machen, könnte sich schließlich auch Rauschgift zwischen deren Händen befinden.

An sich spukt in der Zwischenstation Karlsplatz ein Orwellsches Gespenst. Die Obrigkeit greift ein, wenn eine ihrer um 360 Grad beweglichen Videokameras einen Giftler erspäht, der einem zweiten Giftler die Hand schüttelt, auf den bloßen Verdacht hin, daß dabei auch eine Tablette den Besitzer gewechselt haben könnte. Die Obrigkeit bittet zur Ausweiskontrolle, wenn jemand mit einem Skinhead zu lange redet. Und ein bärtiger Amtmann geht an einem kollabierten Alkoholkranken vorbei und hilft erst, als er von einem Passanten dazu aufgefordert wird. Heißer noch wird die Luft, wenn ein Ladenhüter der Passage auf Geschäftsstörung klagt. So, als Ende Februar am Südende der Passage 50 Obdachlose einige Nächte lang auf ihre Lage aufmerksam machten. Das erregte Betroffenheit. Beschwerden blieben nicht aus. Also auch nicht das Einschreiten der Polizei. Die Opernpassage wurde zur Fußgängerzone erklärt, lückenlos umzingelt und systematisch gesiebt. Schlechte Nachrichten für die Szene. Aber so leicht verzichtet die nicht auf ihr Stammgebiet.

Ihr momentaner Lichtblick am Platz ist das Rundcafé im Nordflügel des Ganges, im Slang „Aquarium“ genannt. Dort ist man nicht so schnell mit dem Lokalverbot zur Hand. Dort schaut die Servierfrau lediglich verkniffen, wenn sie die Szene bedient.

Tommy 30, „Löwe“, 25, und Robert, 20, beim Südausgang der Passage.

Tommy ist HIV- positiv, gesteckt wahrscheinlich durch eine Nadel. Momentan spritzt er Heroinersatz. Zu seinen Lieben zählen Freundin Monika, 18, ein schwarzer Hund und die Pink Floyd. „Löwe“ stellt irgendwie ein Mirakel dar: er lebt noch Immer. Robert Ist ein Freund, der die Augen am Karlsplatz immer offen hält. Der große Bruder schläft nicht.

Fixer Tommy sitzt auf dem Plastikbezug einer „Aquarium“ Bank und verdaut seine HIV Positivität. Er ist 30 Jahre alt. In seinem Arm steckt die „Wish you were here“-Platte der Pink Floyd. Gewisse Geschmäcker ändern sich nie. Momentan ist er auf dem Heroinersatz Methadon. Arbeiten geht er nicht – wegen der Gliederschmerzen in der Früh. Also steht er am Karlsplatz. Aids läßt ihn noch ziemlich kühl. Als gäbe es wichtigere Dinge im Leben als das Leben. Am Nebentisch fliegen starke Sprüche.

Conny, 17, (links) und Freundin vor dem Telefonkomplex.

Sie kam nach Wien der Arbeit wegen und hat jetzt den Job verloren. Daher viel Zeit gewonnen. Sie checkt am Karlsplatz die Passanten ab. Sie will einen neuen Job. Die Zeit drängt. Sie braucht Geld. Sie kommt aus Niederösterreich, irgendwo 40 Kilometer hinter St. Pölten.

Karlsplatz ist… sinnlich eher als brauchbar.

Die 17jährige Conny prahlt mit 15 Flaschen Bier, die sie runterziehen kann, ohne Schlagseite zu bekommen. Ansonsten geht’s ihr nicht eben blendend. Sie hat gerade ihren Job verloren. Ihr Vater dürfte das nicht wissen. Conny ist eine „Zugereiste“. Die Spur zum Ort ihrer Eltern verliert sich irgendwo 40 Kilometer hinter St. Pölten. Sie ist aus einem Heim für schwer Erziehbare geflohen. Sie war nicht schwer erziehbar, sie war nur nicht brav, sagt sie und zieht einen Schmollmund wie Jodie Foster in Bugsy Malone. Jedenfalls sitzt sie momentan in der Klemme, so ganz ohne Geld und Arbeit, in der fremden Stadt. Sie weiß ja nicht mal, daß der Graben Graben heißt. Für sie ist es nur der „ChattanoogaPlatz“. Die beiden Mädchen an ihrem Tisch können auch nicht wirklich helfen. Die eine, die 17jährige Martina, ist auf einem Strich vier U-Bahnstationen nördlich vom Karlsplatz aktiv. Sie verlangt 300 Schilling für einen Handjob, 700 für einen Ritt. Natürlich mit. Ersparnisse hat sie keine. Seawashed-Jeans und SpeedTabletten haben auch ihren Preis.

Karin 16, Martina, 17, und Anita 14 Jahre alt, im Vorkeller zur Staatsoper.

Anita erzählte so so: Sie sei vom Erziehungsheim abgerissen. Sie hab Geld gebraucht. Weil sie von früher viele Strichkatzen kannte, habe sie den Job eben auch begonnen. Manchmal ekele es sie. Sie geht jeden Tag auf den Karlsplatz: „Weil Ich da Freunde hab‘, die nicht wollen, daß Ich abstürze.“ ( Kindernotruf: 3166 66. Für Mädchen, die Ärger haben, die Red.)

Die andere, die 14jährige Anita, ist auch kein Waisenkind mehr. Sie ist fast schon 40 Kilo schwer, schön und trägt einen beinharten Zug um die Lippen. Strichkatzen kennt sie seit Jahren. So probierte sie es eben auch mal und blieb dabei. Anita ist erfolgreich. Insbesondere Familienväter sind heiß auf sie, die es auch einmal mit einer Minderjährigen treiben wollen, ohne dafür in den Häfen zu gehen. Ihre Eltern, sagt Anita, hat sie schon eine Weile nicht gesehen. Wenn Sie mehr über Wien wissen wollen, fragen Sie doch Anita. Sie wird Ihnen von einem Ort erzählen, wo sie nicht selten vor Kälte zittert. Wo sie sich ekelt, wenn sie aus dem Auto eines Freiers steigt. Wo Drogen weit oben in der Hitparade ihrer Bedürfnisse stehen. Wien ist für die 14jährige Anita … anders.