AKUT

Archiv 1999: Menschen mit belasteten Namen

Warum Adolf H. beim Militär nichts werden konnte, Slobodan Milosevic ein sanftmütiger Bursche ist und Elfriede Jelinek nicht schreiben kann. Das Leben im übermächtigen Schatten prominenter Namensvettern ist ein grausames Schicksal.

Text: Sibylle Fritsch, Fotos: Lukas Beck.

Wer Präsident werden will, sollte sich zuvor psychiatrisch untersuchen lassen“, sagt Slobodan Milosevic. Er hat sich fürs WIENER Foto ins Schlafzimmer gesetzt. Rücken zur Wand. Rechts von ihm hängt ein Bild von der Kaiserin Sisi, links eine weinende Madonna. Stockstarr blickt in die Kamera. „Lach doch ein bisschen“, ermuntert ihn seine Frau. Doch Slobo schüttelt den Kopf: Nein, die Zeiten sind zu wenig lustig.“

Slobodan Milosevic, 49, groß, grauhaarig, dunkle, nachdenkliche Augen, ist Schichtarbeiter in Wien-Brigittenau. Ab und zu kriegt er zu spüren, dass Serbien in Schutt und Asche liegt. Nachts rufen Menschen an und beschimpfen ihn. Nein, keine Österreicher. Österreicher immer nett“, erzählt er in seinem Kauderwelsch-Deutsch. Machen nur Späße. Wenn ich zur Arbeit komme, grüßen sie mich mit „Herr Präsident.“ Mit dem Serbenchef hat er nicht nur den Namen gemein, sondern auch die Geburtsregion. Die beiden sind bloß 30 Kilometer voneinander entfernt aufgewachsen, in kleinen Dörfern. Sonst trennen sie Welten: Meine Großeltern waren Serben“, sagt Slobodan und setzt sich kerzengerade auf, die Vorfahren des Präsidenten sind aus Montenegro gekommen. Der andere Milosevic ist Anfang der siebziger Jahre nach Wien gezogen. Hat sich mit Frau und zwei Söhnen in zwei zusammengelegten Zwei-Zimmer-Küche-Wohnungen niedergelassen, mit falschen Blumen im Fenster, echten Wellensittichen im Vorraum und winzigen Zwerg- und Clownfiguren in der Vitrine. Milosevic ist eher der unauffällige Typ, peinlich darauf bedacht, nur ja nirgends anzuecken. Da ist der prominente Namensvetter natürlich wenig förderlich. Zum Beispiel am Zoll, wo sein Pass immer wieder übergenau kontrolliert wird: „Ah, fährt man wieder auf Staatsbesuch nach Österreich?“ witzeln die Zöllner gern. Und auch Geldstrafen hätte es schon gesetzt: „Sorry, Herr Präsident, auch Sie müssen diese Stange Zigaretten bezahlen.“ Namen sind nur Schall und Rauch?

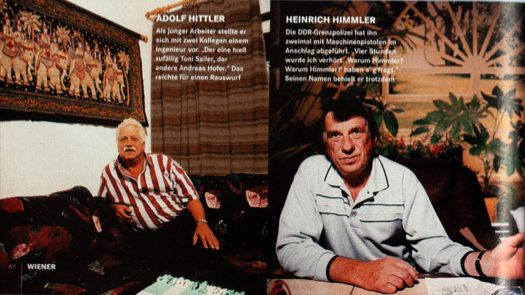

Von wegen. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass sie eine bestimmte energetische Aufladung haben, weil sie Assoziationen hervorrufen. Heikel wird’s dann, wenn die nicht zum restlichen Menschen passen. In Extremfällen kann das sogar schicksalbestimmend sein: Herr. Beutelschneider mag eine ehrliche Haut sein, eine rasante Karriere im Finanzbereich scheint dennoch ausgeschlossen. Dr. Tod macht sich auf der Visitenkarte eines Chirurgen nicht wirklich toll. Und wer seinen Namen mit einem Promi teilt, der in der Öffentlichkeit stark belastet ist, hat überhaupt den Scherben auf. „Man sagt seinen Namen und wird indirekt für etwas verantwortlich gemacht, womit man nichts zu tun hat. Das belastet“, bringt der Innsbrucker Universitätspolitologe Andreas Meislinger das Problem auf den Punkt. „Dann ist man ein No-name und doch wieder nicht. Manchmal hat’s mich schon angestunken“, erinnert sich Adolf Hitler, 61, pensionierter Busfahrer in Tirol. „Oft hab‘ ich in der Nacht Anrufe gekriegt. Hier ist die Reichskanzlei für Inneres – wir hätten da wieder einen für die Gaskammer.“ Auf der Straße wird ihm schon mal ein strammes „Heil Hitler!“ nachgerufen, und „wann ich ins Wirtshaus komm, strecken Gäste, die mich nur flüchtig kennen, die rechte Hand hoch.“ Wegwerfende Handbewegung: „Ignorier’s.“ Hitler, seit elf Jahren geschieden, hat in sich in einer Siedlung bei Landeck, hart an den Tiroler Bergen, junggesellenmäßig eingerichtet. Mit Blick auf Burg Schrofenstein, einer Elefantensammlung, einem Buddha aus Laos und einem leidenden Jesusgesicht von einem berühmten Holzschnitzer aus dem Tal. Nein, sagt Hitler achselzuckend, die Eltern seien keine Nazis gewesen. Eine deutsche Tante habe den armen Leuten den prägnanten Vornamen für den Sohn „eingeprägt“. Damals, mitten im Krieg, war die daraus resultierende Belastung noch nicht abzusehen. Und jetzt muss Adolf unter dem übermächtigen Schatten des Führers leben, wobei sich das eine t mehr im Familiennamen auch nicht wirklich strafmildernd auswirkte. Einen seiner beiden Söhne hat das Erbe derart belastet, dass er den Namen seiner Frau annahm. Hitler selbst wäre in seiner Jugend nie auf diese Idee gekommen. Heute sieht er es anders: „Meine Karriere war schon beschränkt.“ Zwar war der Kompaniechef beim Militär erpicht darauf, ihn zu Weihnachten einzuladen, weil seine Frau „unbedingt dem Adolf Hitler vorgestellt werden wollte.“ Aber ein höherer Dienstgrad war für ihn mindestens so unerreichbar wie der Mount Everest. „Stellen Sie sich vor: Oberst oder General. Als Adolf Hitler geht das nicht.“ Auch im Job als Reisebuschauffeur gab’s noch genug Zores. Als er einmal in einem Hotel in Nizza auf seine Gruppe wartete, verlangte sein Reisebüro per Telegramm von ihm, sich für die Tour Adrian Heller zu nennen. „Herrnoch hob i g’wußt, warum: Die Touristen waren Israelis. Da fällt ihm seine Lieblingsstory ein: wie er sich als junger Arbeiter in einem Inn-Kraftwerk mit zwei Kollegen einem neuen Ingenieur aus Wien vorstellen musste. „Der eine hieß zufällig Toni Sailer, der andere Andreas Hofer.“ Den Skikaiser und den Tiroler Freiheitskämpfer hätte der Vorgesetzte ja noch geschluckt. Aber als dann noch Adolf Hitler seinen Namen sagte, wurde es dem Mann dann doch zu viel: „Er hat uns hochkantig rausgeschmissen.“ Inzwischen reist Hitler oft und lang nach Thailand ins Exil. Das Essen schmeckt ihm hervorragend. „Frittierte Wasserkäfer sind besonders herrlich. Und Heuschrecken. Man muss nur den Kopf und die langen Füße wegreißen, alles andere ist knusprig.“ Und vor allem: Niemand kennt dort Adolf Hitler. „Ich habe mit ihm ja nichts zu tun. Und mich auch nie mit ihm beschäftigt.“ „Es ist faszinierend, dass jemand die Macht hat, einen Namen oder einen Begriff exklusiv für sich zu besetzen“, staunt Wissenschaftler Meislinger. „Für Menschen gleichen Namens bedeutet das ein Leben mit fremdem Schatten.“

Heinrich Himmler, 58, Maurer in Mauerkirchen bei Braunau, kennt dieses Gefühl nur zu gut. Als Kind haben sie ihn Nazi-Bua gerufen. Die erste Frage bei der Führerscheinprüfung lautete: Bist a so a Drecksau, wia’s der Himmler woar?“ Es folgten gemeine Fangfragen. „Deshalb“, bedauert Himmler, „hab‘ bis heute keinen Führerschein.“ Zweimal wurde er sogar verhaftet: Die DDR-Grenzpolizei etwa hat Himmler mit Maschinenpistolen im Anschlag abgeführt. „Vier Stunden wurde ich verhört. Warum Himmler? Warum Himmter?“ haben sie gefragt. Und bei mir daheim angerufen und alle rebellisch gemacht.“ Verständlich, dass Heinrich Himmler schon mal seinen Namen ändern wollte. Aber der Vater hat ihn davon abgehalten: „Brauchst dich nicht fürchten“, hat er gesagt, „du bist kein Verbrecher, und schämen brauchst dich für den Namen auch nicht. Also hab ich ihn behalten. Inzwischen hat es Himmler immerhin zum preisgekrönten Discotänzer gebracht. Außerdem ist er begeisterter Häuselbauer. Seit 1974 mauert er an seinem Domizil, einem wilden Sammelsurium durch die verschiedensten Stile. Hier Glasfliesen in der Wand, dort griechisches Idyll, hier ein Jugendstilschrank, dort ein schmiedeeisernes Stiegengeländer ins Obergeschoss. Im Gegensatz zu Hitler verreist Himmler nie. Jetzt sitzt er im weißen Unterleiberl zufrieden auf seiner neuen Terrasse, zwischen Yuccapalmen und weißen Steinlöwen. Überblickt sein Biotop und überlegt dabei, warum er überhaupt Heinrich heißt. Der Vater war Nazi, obwohl Lorbeern hat er keine heimgebracht. „Wenn der Hunger da ist, aber kein Stück Brot, reißt man schnell die Hand in die Höh'“, sagt er. Im Grunde hätte er heute mit seinem Namen kein Problem. „Da gibt’s noch viel Schlimmere“, tröstet er sich. „Zipfel zum Beispiel. Wenn ich so hieße, würde ich mich gleich umnennen.“

Nicht ganz so schlimm ist es, wenn man Elfriede Jelinek heißt. Aber durchaus nicht unkompliziert. Besonders, wenn man mit der berühmten Schriftstellerin nicht nur den Namen, sondern auch noch den Wohnbezirk in Wien teilt. Die „Röntgen-Elfi“ vom Pavilion W im Krankenhaus Baumgartner Höhe kriegt jedenfalls hautnah mit, ob die Autorin gerade in oder out ist. „Als ich vor 20 Jahren nach Wien kam“, erzählt die Frau, die sich unter gar keinen Umständen fotografieren lassen will, „wußte ich nichts von der Existenz der Jelinek. Seit 1984 kamen Anrufe. Manchmal mitten in der Nacht: Was haben Sie wieder Schweinisches geschrieben?“ Es nützt übrigens nichts, wenn Jelinek beteuert, eine andere zu sein. Die Anrufer glauben ihr nicht. „Einer hat gesagt: Feig sind Sie auch noch, dass Sie nicht einmal zu Ihrem Namen stehen. Das konnte ich nicht auf mir sitzen lassen. So kam es zu einem langen Gespräch – mir tat’s dann fast leid, dass dieser Herr nicht mehr anrief.“ Gelegentlich erhält sie auch Jelineks Fanpost. Einmal kam ein Buch mit der Bitte eines Bewunderers um ein Autogramm. Sie hat es durchgeblättert. „Der Stil gefiel mir nicht.“ Jelinek, die Röntgenassistentin, bevorzugt eine andere Leserichtung: „Reisebücher, Tatsachenberichte, Psychologisches. Tatsachenkrimis mit Täterprofilerstellung und so. Auch Gesetzbücher.“ Nachsatz: „Nur nichts Erfundenes.“ Dennoch gebe es in ihrem Leben einige Parallelen zur Autorin Jelinek. Auch sie führe eine Wochenendbeziehung und kenne massive Konflikte mit der Mutter. „Aber schreiben tu‘ ich nichts“, seufzt Elfriede Jelinek, außer Befunde.“

Auch Thomas Bernhard hat mit Schreiben nichts am Hut: „Dafür hab‘ ich den Heldenplatz gelesen. Es ist schon ein eigenartiger Text. So richtig zugesagt hat er mir nicht.“ Der 33-jährige Elektromechaniker (T-Shirt, kurze Hosen, Birkenstocksandalen) kontrolliert gerade auf einer Baustelle die Montagepläne. Dass er so heißt wie der berühmte Schriftsteller, sei eine Laune meiner Eltern gewesen. Und weil er so oft gefragt wurde, ob er mit Bernhard verwandt sei, begann er sich für den streitbaren Dichter zu interessieren: „Er erinnert mich an meinen Vater. Ich würde nicht sagen, dass er mir unsympathisch ist. Schade, dass ich ihn nicht kennengelernt hab.“ Im Gegensatz zu Elfriede Jelinek hatte Thomas Bernhard nur eine unangenehme Erfahrung mit dem Namensvetter: Thomas Bernhards Tod. „Ein Freund hat mich angerufen, ganz aufgeregt: Ich hab‘ in der Zeitung gelesen, dass du gestorben bist. Gott sei Dank – du lebst! Da war mir plötzlich ganz mulmig zumute.“