Interview

Oswald Wiener – Aus dem Leben eines Staatsfeinds

Anlässlich des Todes von Oswald Wiener (1935-2021) bringen wir als Longread eine Story von Friedrich Geyrhofer über den Künstler, der im ersten WIENER des Jahres 1980 auf unglaublichen 16 Seiten Platz fand.

von Friedrich Geyrhofer

„aber was sind hier tatsachen, und welche helfen weiter? fast alles, was ein mensch tut, kann auch von ihm erwartet werden, und außerdem: es passiert ja gar nichts … „

Sätze Oswald Wieners, die seinem Freund gelten, dem avantgardistischen Zeichner und Dichter Dieter Roth. Sie deuten den Vorsatz an, das Privatleben abzulehnen, überall und unter allen Umständen zu existieren, nur eben nicht im eigenen Hausrat, in einem familiären Milieu:• Wieners Berliner Wohnung, im selben Haus situiert wie das von ihm gegründete Restaurant ,,Exil“, am Landwehrkanal, der durch den assanierungsreifen, halb türkisch bevölkerten Stadtteil Kreuzberg auf die Mauer des Ostens hinfließt: Paul-Linke-Ufer 44a, – Hinterhof, 4. Stock, kein Aufzug.

Die Höhle eines Löwen, unbequemes altes Mobiliar steht herum, wie in einem aufgelassenen Lokal, aus dem gute Stücke bereits abtransportiert wurden. In große Fenster ragen rote Ziegelmauern, ein fabrikähnliches Gebäude. Hier haust ein Ehemann, ein ausgefallener Schriftsteller mit bewegter Vergangenheit, aus dem ein tatkräftiger Unternehmer wurde. Oberhaupt einer großen „Family“, Zentrum eines Zirkels von Fans, Mitarbeitern und Vasallen, Träger eines stadtbekannten Namens. Alles andere als ein Softie (Wieners Markenzeichen sind maskuline Bartstoppeln), wird er auch von kämpferischen Berliner Feministinnen respektiert.

Nichts Intimes ist zu sehen, kein Nippes, kein Blickfang, keine frauliche Spur, weder Schmuck noch Blumen oder Bilder. Über einem zweifelhaften Sofa hängt eine Landkarte von Island. Eine Bücherwand, bestückt mit unhandlichen Wälzern. Ganz falsch, sich den Pallawatsch eines Junggesellen vorzustellen. Nur so viel Staub, damit der Eindruck militärischer Sauberkeit ausbleibt. Das Unpersönliche einer Räumlichkeit, wo jemand seit Jahren lebt, als ob er über Nacht emigrieren würde.

Kein Telephon. Sicher auch kein Fernseher. Der Bewohner klagt, im ersten Stock unter ihm produziere eine studentische Wohngemeinschaft abgedroschene Disco-Musik, die seine Nerven schmerzt. Mitten in seiner Wohnung möchte er sich eine Hütte aus Holz bauen, um in der Großstadt wie ein Nomade in der Tundra leben zu können. Hat nicht Joseph Beuys, einer seiner Freunde, „Objekte“ und „Environments“ gestaltet, die aus verwilderten Zuständen jenseits der Zivilisation zitieren? Zu den Lieblingsvokabeln Wieners – er lanciert gern Wörter – zählt der Ausdruck „verelendet“, durchaus als Kompliment verwendet.

Absichtlich verelendet ist auch die Aufmachung seines wichtigsten Buches (,,die verbesserung von mitteleuropa, roman„), wie es in 1. Auflage 1969 bei Rowohlt erschienen ist – heute ein Klassiker der antiautoritären Philosophie. Dünner Karton als Einband, gebunden wie eine Broschüre, graubraunes, dickes Papier (schwerer als das inzwischen Mode gewordene Umweltpapier), sprödes Layout, die Seitenzahlen in römischen Ziffern: etwa CXCI. So sieht ein verschollenes wissenschaftliches Werk aus, das in tiefen Kellern ausgegraben wurde.

Dabei handelt es sich weder um einen Einsiedler noch um einen von den Stillen im Lande. Er spricht laut und energisch, wie zu einer Versammlung, rhetorisch akzentuiert, bühnenreif, druckreif, manchmal greift er auf Ausdrücke aus dem österreichischen oder norddeutschen Slang zurück. Ein simpler Personenwagen tut es übrigens nicht. Wiener fährt durch Berlin mit dem Unimog, einem besonders kostspieligen und schwierigen Geländefahrzeug der Firma Mercedes-Benz, das reißende Flüsse durchqueren kann, einem Ungetüm, das seinem Benützer sportliche Fähigkeiten abverlangt, in dessen Fahrerhaus sich der Unerfahrene leicht den Schädel einschlägt.

Auffallen, hervorstechen, überraschen – das gehört zu diesem Naturell. Er will eben doch das tun, was keiner von ihm erwartet. Er sorgt dafür, daß immer etwas passiert. Ein Liebhaber anspruchsvoller Technologie und komplexer Systeme, Autodidakt der höheren und allerhöchsten Mathematik, der einmal – in den Pionierzeiten der EDV – bei der österreichischen Filiale von Olivetti angestellt war. Vom Computer ist Wiener seither nicht losgekommen. Immer wieder taucht die Idee per intelligenten Maschine in seiner literarischen Arbeit auf.

Sein Roman „die verbesserung von mitteleuropa“ (das Manuskript wurde 1968 in Wien in einer Zelle des Landesgerichts abgeschlossen) entwirft die Utopie des „bioadapter“, einen Apparat, der die Realität abschafft. Erleben und Erfahren werden von Automaten elektronisch gesteuert, sie übernehmen den Austausch zwischen Innenwelt und Außenwelt. Das Computersystem des „bio-adapter“ – ein kybernetisches Schlaraffenland – erfüllt zuvorkommend jeden Wunsch, bevor er noch gedacht wird. Die Technik erzeugt Illusionen, die natürlicher sind als die Natur.

Die phantastische Konzeption der Wunschmaschinen, wie sie seither In Paris zu Ehren gekommen ist. Die Maschine springt ein, weil die Wirklichkeit zu wenig bietet (,,es passiert ja gar nichts“). Regelkreise ersetzen das Bewußtsein. Eigenes Denken, Handeln, Wahrnehmen wird überflüssig. Wie ist das gemeint? Politische Satire oder geheimer Wunschtraum? Der Autor erklärt: beides! Jedenfalls ein Fall metaphysischer Sciencefiction. Hinter dem „bio-adapter“ steht die Psychologie des Behaviorismus, also die Doktrin der „konditionierten Reflexe“. Das Verhalten der Menschen, so lehren die Behavioristen, lasse sich mechanisch steuern wie das von Hunden oder Tauben, die durch Futterausgabe und Futterverweigerung dressiert werden. Wiener sagt von sich selber, er habe es nie so ganz geschafft, ein richtiger und gläubiger Behaviorist zu sein.

Im „bio-adapter“ drückt sich die Hoffnung aus, durch den Fortschritt der Technik glücklich zu werden. Andererseits tritt Wiener aber auch als Nihilist und Anarchist auf. Ein Prophet des Chaos, der im Krieg liegt mit einer Gesellschaft, die ihre Mitglieder immer erfolgreicher „behavioristisch“ dressiert. Ein Sozialrebell und individueller Revolutionär, der wie Dynamit das Unverständliche und Schreckliche einsetzt gegen ein Riesenreich von bereits Verstandenem.

Verstehen ist nämlich gleich Kontrollieren. Das Verständnis beherrscht seinen Gegenstand. Worüber man nicht sprechen kann, das kann man auch nicht manipulieren. Wiener fordert die Literatur auf, durch ihre Rätsel die Wissenschaft in Verwirrung zu stürzen. Er behauptet, ,,daß ein guter mann heute schlecht sein muß“. Unverkennbar der politische Impuls dieses Schriftstellers, seine Sympathien für das Abseitige, Unverdauliche und Verworfene. Seinerzeit ist er unter die Schöngeister der etablierten österreichischen Literatur der Nachkriegszeit wie ein derber Kraftlackel getreten, ein militanter Wortführer und Waffenträger der Moderne, der die „Altspatzen“ das Fürchten lehrte.

Zehn Jahre nach dem Erscheinen seines Romans, in der „Plauderei über höhere Literatur“(1979), die der Autor mit Ingrid Schuppan (seiner Ehefrau) führt, konstatiert Wiener, daß sein „bio-adapter“ bereits Wirklichkeit geworden ist – allerdings doch etwas anders, als der kühne Utopist es sich damals dachte. Der Staatsmacht, der Allmacht der Polizei dienen die Computer, anstatt der Phantasie und ihren ausschweifenden Gelüsten.

„hast du noch nicht begriffen, daß du nicht mehr als bewußtsein existierst, sondern als eine seele die das wesentliche an dir ist und die seele fährt parallel zu dir im polizeicomputer nach Berlin, wenn du in München ins flugzeug steigst? und sie kommt in ein viel wesentlicheres Berlin als du weil sie ins statistische Berlin in die eigentliche landschaft des computerverbandes fährt? in die offenbarungen des Rechts und der Erkenntnis?“ (In: Oswald Wiener, Wir möchten auch vom Arno-SchmidtJahr profitieren. Verlag Matthes & Seitz, 1979).

Zur Macht- und zur Pose des Machthabers – unterhält Wiener allerdings ein eigenartiges Verhältnis. Ein geschworener Feind der Obrigkeit, der aber selbst Miniaturstaaten gründet. Er hat stets ein öffentliches Dasein geführt, Gruppen und Kreise zusammengerufen, Freunde, Anbeter, Bewunderer um seine Person geschart, auf einen Hofstaat herabgeblickt: in Berlin nicht anders als früher in Wien. Schwer zu sagen, ob sein Renommee von ihm selbst geschaffen wurde (er bestreitet das vehement) oder Werk seiner Umwelt ist.

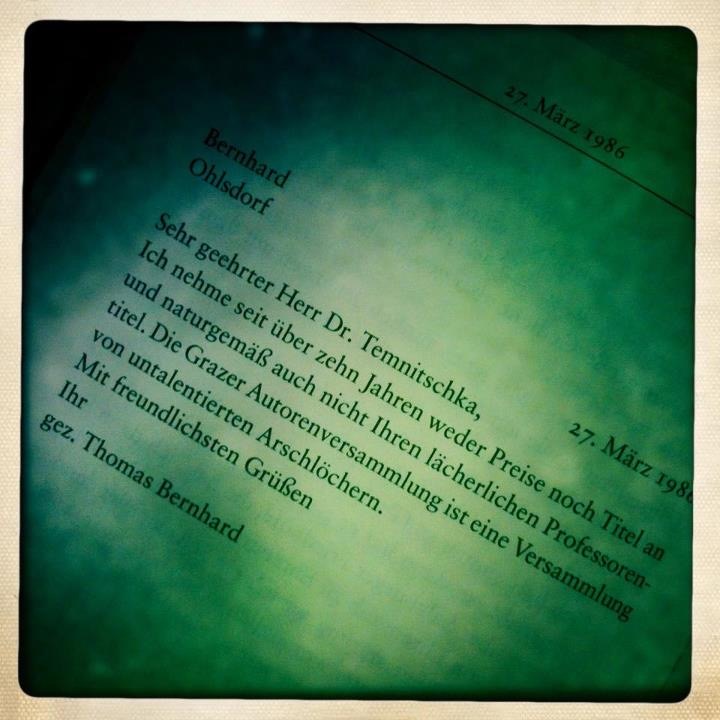

Jedenfalls, wenn er spätabends in eines seiner Berliner Lokale einreitet, dann richten sich magische Blicke auf den Fürsten und dessen Begleiter. Schon von Berlin aus war er 1973 an der Gründung der „Grazer Autorenversammlung“ im Forum Stadtpark beteiligt, aus der er freilich ein Jahr später empört ausgetreten ist. Mit einem gewissen Stolz berichtet Wiener von seiner früheren Wohnung in der Judengasse in Wien, wo er eine Art privates Cafe eingerichtet hatte, um die Clique dort zu versammeln.

Der Freundeskreis bildet einen Panzer gegen die feindliche Außenwelt. Ein Lieblingswort Wieners ist „Nestwärme“. Trotzdem, schwerlich ist er der Prototyp eines umgänglichen Gesellen. Auf ihn trifft durchaus zu, was er über den Freund Dieter Roth zu sagen hat: „man kommt so nur zu ihm durch, wenn man ihn verletzt, wenn es gelingt, einen Hieb gut anzubringen“. Generell hat er die Neigung, den Freundeskreis in eine politische Partei zu verwandeln, eine Kampfgruppe gegen den Rest der Menschheit.

Das ist kein Spaß, obwohl es mit Späßen anfängt. Nach seiner Emigration rief Wiener – nur halb im Scherz- eine „Österreichische Exilregierung“ ins Leben (danach ist wohl ·sein Lokal „Exil“ benannt). Zusammen mit Günther Brus gründete er in Berlin eine Zeitschrift mit dem sprechenden Titel „Die Schastrommel“, von der zwischen 1969 und 1976 siebzehn Nummern erschienen sind. In Deutschland organisierte er eine Initiative, um die Amnestierung seines Freundes zu erzwingen: Brus, in Österreich nach dem Happening im Hörsaal 1 zu fünf Monaten Arrest mit Fasttagen und hartem Lager verurteilt, erhielt keinen Paß ausgestellt. Ein einziges Mal, daß Wiener sein politisches Talent zweckmäßig verwertet hat.

Eine typische Geschichte ist „ZOCK“, dessen Geschichte erst geschrieben werden müßte. (,,lieber Gott wir sind alle epileptisch.“) ZOCK war ein lockerer Zusammenhang von Bohemians, die sich freiwillig dem Kommando Wieners und Otto Muehls unterstellten. Einer von vielen Zusammenschlüssen, die im Wien der sechziger Jahre von Künstlern, Studenten, Intellektuellen auf die Beine gestellt wurden. Überhaupt ist kennzeichnend für die ganze Generation, was Wiener nur besonders entschlossen in die Tat umgesetzt hat.

Die holländischen Provos – aufsässige Jugendliche – waren damals ein weltweit kopiertes Vorbild. Sie fingen damit an, durch Clownerein, Spott und Sakrilege die öffentliche Meinung auf die Palme zu bringen. In Österreich lief es etwas anders ab. Die Störmanöver von ZOCK entfalteten eine Aggressivität, die nichts mehr mit der sanften Ironie der Provos zu tun hatte. Das große ZOCK-Fest im Restaurant „Grünes Tor“ (in der Lerchenfelder Straße) am 21. April 1967 endete im Radau und mit dem Eingriff des Überfallkommandos.

Vor allem war es Oswald Wiener, der die Provokation zum Selbstzweck machte. Presse, Justiz, Polizei antworteten darauf, als ob in Wien ein Umsturz vor der Tür stünde. ZOCK erreichte Gipfel und Abschluß mit dem Strafprozeß gegen Brus, Muehl, Wiener im August 1968. Resultat: Wiener und Brus sind die einzigen politischen Emigranten der Zweiten Republik. Das Happening im Hörsaal 1 des Neuen Institutsgebäudes der Universität Wien am 7.Juni 1968 ist ein historisches Datum der Protestbewegung in Österreich geworden.

Dabei hatten die Beteiligten eher eine Parodie auf die neue Linke im Sinn. Wiener hielt vorn an der Tafel eine Vorlesung über Sprachtheorie, die im Lärm ungehört bliebt. Was sonst noch passierte (alles ziemlich gleichzeitig, es dauerte etwa 30 Minuten): Verhöhnung des 1963 erschossenen Robert Kennedy, Brus fügt sich eine Wunde zu, übt sexuelle Handgriffe und den Stoffwechsel in beiderlei Gestalt aus, die Bundeshymne wird abgesungen, Muehl peitscht einen Masochisten aus, pisst mit fünf nackten jungen Männern eifrig um die Wette

(dazu wird Bier getrunken). Titel: ,,Kunst und Revolution“. Wiener erzählt, er habe damals auf das Racheschnauben der Zuschauer gewartet, im vorhinein einen Fluchtweg geplant. Dafür hatte er ein Brett zurechtgeschnitten, das man zwischen Klinke und Fußboden klemmen konnte, um die Türe am Hinterausgang des Hörsaales von außen zu blockieren.

In den sechziger Jahren galt Oswald Wiener als der ungekrönte König der Wiener Innenstadt. Typisch, daß sich dieser Dauergast der Lokale dann zum Chef entwickelte. Sein (nach dem „Exil“) zweites Restaurant in Berlin, das „AXBAX“ (Achwach ausgesprochen, ein neugriechisches Dialektwort), erinnert in vielem an sein altes Stammlokal, das „Hawelka“ in Wien: zwei Lokale des gleichen Typs, wo Leute verkehren, die eine „Szene“ bilden, weil sie darauf aus sind, zu sehen und gesehen zu werden.

Also ein Theater, ein Opernhaus, mit Parkett, Rang, Logen. Die Stehplätze befinden sich an der Theke (am „Tresen“, wie der Berliner sagt). Jeder einzelne Tisch bietet den anderen eine Guckkastenbühne, Akteure sind natürlich die Gäste. Ihr Stimmengewirr dröhnt: ein Orchester. Dessen melodischen Schwall übertönen leidenschaftliche Arien: Rufe nach dem Kellner!

Er braucht die Resonanz, den Zuschauer, Zuhörer, den Gesinnungsgenossen. Wert legt er auf die unmittelbare Reaktion seines Gegenübers, die er notfalls mit melodramatischen Gebärden hervorlockt. Mit seinen Freunden veranstaltet er Konzerte, eine sonderbare Art öffentlicher Hausmusik. Hermann Nitsch, Günther Brus, Gerhard Rühm und Dieter Roth sind dabei. Eine völlig spontane, desorganisierte. bewußt barbarische und herausfordernde Musik (jeder spielt, was er mag, wie er sich fühlt), bei der gelegentlich das Klavier kaputtgeht. Eine jede Aufführung ist einmalig und nicht wiederholbar, es gibt Schallplattenaufnahmen unter dem Titel „Selten gehörte Musik“.

Zu vorgerückter Stunde, unter dem Regime des Alkohols, kann er den Bizeps spannen und schmettern: ,,Die Kraft und die Herrlichkeit!“. Tempo, Dynamik, Lärm (aber nur im Lokal!). Westberlin, das keine polizeiliche Sperrstunde kennt – spät erst lockern sich die Zungen-, in dessen Underground es wenig Einschränkungen gibt, scheint wie geschaffen für einen solchen Menschen. Wichtig ist die „Nestwärme“, der warme Mutterleib eines Kollektivs, von dem er als unartiges Kind verhätschelt wird. Kein Wunder, daß seine künstlerische Glanzzeit in die Ära der Wiener Gruppe fällt, in die er als Jüngster aufgenommen wurde.

Diese Dichter – Gerhard Rühm, Konrad Bayer, Friedrich Achleitner und dann Wiener – befreiten die Poesie von den Fesseln gedruckter Buchstaben, dehnten die Literatur vom Papier in lebendige Aktionen aus. Wo Schriftsteller sich üblicherweise mit Lesungen vom Katheder herab begnügen, experimentierten die Autoren der Wiener Gruppe mit unverschämten Chansons, halsbrecherischen Auftritten, gewagten Happenings (nachzulesen in dem Sammelband „Die Wiener Gruppe“, herausgegeben von Gerhard Rühm, Rowohlt 1967). Das Literarische Cabaret: zwei Veranstaltungen der Wiener Gruppe, am 6. Dezember 1958 und am 15. April 1959, die als eklatante Ruhestörungen nicht nur in die Geistesgeschichte eingegangen sind. Am zweiten Abend wurde die Polizei gerufen.

Auf das Literarische Cabaret könnte eine Bemerkung Mick Jaggers passen: ,,lt’s the singer, not the song“. Analog zum späteren Beat und Rock überwältigte die Rücksichtslosigkeit der Darbietungen, besonders stark bei der 1964 im Nachtlokal „Chattanooga“ am Graben uraufgeführten „kinderoper“, dem letzten gemeinsamen Auftritt der vier Dichter. Das Literarische Cabaret wurde ins Ausland eingeladen. Teilnehmer erzählen, Oswald Wiener habe damals durch schikanöse Besserwisserei den Teamgeist der Gruppe ruiniert. Er selbst verteidigt sich, Überdruß sei schuld gewesen, seine Furcht, man werde in Routine versumpfen. Es komme nur auf die Idee an, die Ausführung bleibe Stückwerk.

Zwanzig Jahre nachher, in seiner Berliner Zeit, wiederholte sich etwas ähnliches. Wiener berichtet, daß er – auf kommerzieller Basis – eine Reisegruppe nach Island organisierte. Die wilde Landschaft hat es ihm angetan (dafür auch der Unimog!). Diese aufwendige Abenteuerreise, sorgfältig vorbereitet, Übernachtung im Zelt, verlief unerfreulich. Ganz unwillkürlich versuchte Wiener, aus den Touristen einen Freundeskreis zu formen. Beide Seiten sahen sich enttäuscht: der Reiseleiter über den Kleinmut seiner zahlenden Gäste, diese wiederum über das herrische Gehabe ihres Führers.

Bemerkenswert, was er- in einem anderen Zusammenhang – seinen Mitmenschen abverlangt: ,,scham und unbehagen, blamage und zurücksetzung müssen akzeptiert werden“. Vermutlich ist es diese schwarze Moral des Quälens und des Gequältwerdens, die ihn Ende der sechziger Jahre mit ZOCK und dem Wiener Aktionismus vereinigt hat. Was er allerdings ablehnt, sind die rein ästhetischen, mystischen, manchmal sogar religiösen Absichten der Aktionisten. Am Kult der unverfälschten Sinnlichkeit, wie Hermann Nitsch das im Orgien-Mysterien-Theater zelebriert, rügt Oswald Wiener die „Zurücknahme von Ideen“, soll heißen: den Verzicht auf eine kritische Erkenntnistheorie.

Der direkte Genuß ist ihm suspekt. Man erinnere sich an den „bio-adapter“: Natur gibt es nicht! Was wir wahrnehmen, sind Illusionen, technische Erzeugnisse eines unbekannten Apparats, dem wir auf die Schliche kommen müssen. Es handelt sich um Projektionen, um das Spiel von Licht und Schatten auf der Kinoleinwand, um einen Film, den wir leichtfertig mit Realität verwechseln. So versteht sich auch, weshalb Wiener mit realistischer Kunst überhaupt nichts anfangen kann. Kurz gesagt: der Mensch als Automat, der sich eine Welt vorspiegelt.

Dahinter steckt die kybernetische Theorie der „black box“, deren Innenleben aus Indizien erraten werden muß. Folglich interessierte sich Wiener vor allem für die psychotechnischen sozialen Folgewirkungen des Aktionismus, weniger für die einzelnen Aktionen. Wieners Aufmerksamkeit galt den Skandalen, die er als politische Experimente auffaßte, in deren Ablauf sich das geschockte Publikum – aber nicht der Aktionist! – schamlos entblößt. Die öffentliche Meinung wird provoziert, um zu erforschen, wie die Leute wirklich denken.

So gesehen stellten die pogromartigen Ausbrüche österreichischer Tageszeitungen nach dem Happening im Hörsaal 1 einen absoluten Erfolg dar. Mit bescheidenen Mitteln wurde die öffentliche Meinung in Aufruhr versetzt. Ein „österreichischer Sommer“, der in vielem den „deutschen Herbst“ 1977 vorweggenommen hat. Ein paar ausgewählte Schlagzeilen und Schlagwörter aus dem Wien der Monate Juni und Juli 1968.

,,Unflatsdemonstration“, ,,sechs Schweine“, ,,Uni-Schmutzfinken“, ,,Uni-Provokateure“, ,,Uni-Ferkel“ (dieser Ausdruck blieb hängen), ,,Ekel-Orgie“, ,,Exhibitionisten“, ,,Herabwürdigung österreichscher Symbole“, ,,Verletzung der öffentlichen Sittlichkeit“, ,,Schweinereien“, „Super-Exzesse“, ,,kommunistisch gelenkte Provokation“. Ein glühender Leserbrief: „Schmeißt sie doch raus aus der Uni, sperrt die Rädelsführer ein – oder gebt ihnen zumindest eine Gratisfahrkarte nach China“. Zusammenfassend schrieb die „Kronenzeitung“ triumphierend von einem „geistigen Todesurteil“. Tatsächlich reichte es dann zu knapp zwei Monaten U-Haft im Landesgericht.

Der Behaviorist durfte zufrieden sein. Sein Experiment hatte alle Erwartungen übertroffen, Wie ein gutdressiertes Versuchskaninchen verhielt sich die österreichische Öffentlichkeit. Ein beliebiges Signal, ein kurzer intensiver Reiz – sofort springt das panische Verhalten an. Die Wortgewalt der Journalisten steigerte die Vorgänge im Hörsaal 1 ins Unbeschreibliche. Was immer dort passiert ist, es verwandelte sich in ein Zeichen, in ein Symbol, das ein Eigenleben entwickelte. Analog zum Hund Pawlows, dem beim Signal einer Klingel das Wasser im Munde zusammenläuft. Eben der konditionierte Reflex, der beispielsweise im Wort „scheißen“ steckt.

Oswald Wiener hatte den Staat und seine Presse demoralisiert, den erträumten Zustand der „Anomie“, der moralischen Auflösung, verwirklicht. ZOCK schaffte es: die Autoritäten haben sich unvergeßlich blamiert.

Allerdings könnte man das alles auch andersrum auffassen. Vielleicht lief das teuflische Experiment in Wahrheit in die verkehrte Richtung, vielleicht wurde der größenwahnsinnige Experimentator von seiner Versuchsanordnung unangenehm überrascht? Wie die Mediziner, die sich mit ihren Bakterienkulturen ansteckten? Waren es nicht gerade die Teilnehmer am Happening im Hörsaal 1, die sich unwillig-willig zum Lustobjekt des gesellschaftlichen Sadismus gemacht haben? Welchen Erkenntniswert sollte der Anblick öffentlicher Raserei erbringen? Was kann man daraus lernen, daß eine Millionenstadt über Phantome tobt? Es handelt sich um ein sozialpsychologisches Experiment. Na schön, aber der Behaviorist, der mit im Käfig sitzt, gerät in Gefahr, vom Pawlowschen Hund gebissen zu werden.

Die politischen Aktionen Wieners sind deshalb so fatal, so zwielichtig, weil er unfähig ist, Zweck und Mittel, Erfolg und Katastrophe auseinander zu halten. Er wird zur Beute seiner eigenen Verschwörungen. Sein Wunsch wäre es, sein Gegenüber herauszufordern und dann den Gereizten ins Leere stürmen zu lassen. Das hat wohl nie geklappt. Die Provokationen sind letztlich auf ihn selbst und die Freunde zurückgefallen.

Woran damals die Clique in der Judengasse glaubte, das findet sich in den frühen Theaterstücken Wolfgang Bauers wieder. Der Grund für diese destruktive Haltung ist, daß Wiener sehr skeptisch über die Möglichkeit der Verständigung denkt. Seine Sprachphilosophie, eine Auseinandersetzung mit Wittgenstein, behauptet die Unmöglichkeit des Sprechens, das streng genommen einen Gewaltakt darstellt. Was wir vom anderen zu hören glauben, das legen wir in Wahrheit nur in ihn hinein. Die Kommunikation besteht aus lauter Unterstellungen. Wie Maschinen funktionieren die Menschen, gelenkt von rätselhaften Zeichen in der Umwelt, Verkehrsampeln auf toten Straßen. Das macht die „Zeichenverschiebungen“ bedeutsam, absichtliche Mißverständnisse etwa, wenn sich ein Zivilist in der Öffentlichkeit einen Stahlhelm aufsetzt (Wiener tat das bei Happenings). Er beurteilt und inszeniert Politik nur unter diesem Gesichtspunkt.

Das Ziel ist, in das Gehirn des anderen einzudringen, notfalls mit plumpen Aggressionen. Eine Attitüde, die Wiener anscheinend auch privat pflegt: ,,einem sanften simplen mann zeigte ich meine sympathie, indem ich mit der faust auf seine brust schlug und ,du alter trottel‘ sagte, ohne weiteres abzuwarten“.

Das ist die eine Seite: der behavioristische Stil, der Menschen wie Ratten studieren möchte. Wiener schreibt: ,,menschen sind dinge“. Um das Innere der Gegenstände zu öffnen, werden sie zerlegt. Besonders kraß kommt das in Wieners Film „lmpudenz im Grunewald“ zum Ausdruck, 1969 zusammen mit Brus und Othmar Bauer in Berlin gedreht, einem Dokument des Wiener Aktionismus. Die Sexualität zeigt sich unter ihren unhygienischen Aspekten. Ein infantiler Protest gegen die Sauberkeitsdressur, eine systematische – aber auch sehr lustige Verletzung elementarer Tabus. Wiener ist ein philosophischer Aktionist.

Hermann Nitsch präsentiert aufgeschlitzte Tierkörper, Günther Brus hat sich selbst verletzt, das eigene Blut vergossen, sein Haar gefressen – Oswald Wiener hingegen konzentriert sich auf die unsichtbare Mechanik des Seelenlebens, auf künstliche Zeichen und Symbole, mit denen wir uns mühsam miteinander verständigen. Seine Aktionen spielen sich in den Hohlräumen des zwischenmenschlichen Verkehrs ab, in den Wüsten der Beziehungslosigkeit. Er meint, Empfindung sei nichts als Gewohnheitssache. Wo wir glauben, persönlich zu sein, sind wir wehrlose Opfer unserer Erziehung, unserer linkischen Anpassungsversuche.

Es gibt eine andere Seite: sie ist gemeint, wenn Wiener andeutungsweise vom „Inhalt“ spricht. Was der Behaviorist, was vor allem die Konzeption des „bio-adapter“ leugnet, das ist der Inhalt, der völlig undefinierbar bleibt. Menschen sind nicht nur Dinge. Im Inhalt verbergen sich die tiefsten, die mitreißenden Gefühle, die so intim, so subjektiv sind, daß sie sich gar nicht äußern können. Also Sehnsüchte, die unverständlich wirken, denen aber jeder ausgeliefert ist. Sehr selten, im nächtlichen Freundeskreis, im Rausch des Alkohols und der Musik, mag sich ein wortloses Verständnis einstellen.

Sonst gelingt das Verstehen nur durch Zufälle, Koinzidenzen, wie Billardkugeln, die mechanisch zusammenstoßen. Daraus wird einsichtig, warum Oswald Wiener das Handeln für eine primitive Art des Denkens hält. Das Leiden an dieser Diskrepanz zwischen Außen und Innen hat ihn zum Schriftsteller bestimmt. Zu einem Dichter, der – wie es in seinem Roman steht – die Sprache gern wie einen Fetzen behandelt. Mit einer robusten Schale schützt sich der empfindliche Kern. Scham, die zur Schamlosigkeit treibt. Skrupellosigkeit als ein moralisches Prinzip. Wieners Methode des Umkehrens, des Verdrehens, auf den Kopf Stellens: das Zarte wird brutal, das Schöne widerlich, die Leidenschaft cool.

Das Interview:

WIENER: Um gleich mittendrin anzufangen: Was sagen Sie zum Verhältnis zwischen der Wiener Gruppe und dem Wiener Aktionismus? Man verwechselt oft die beiden miteinander, obwohl es sich im ersten Fall um ein literarisches Ereignis, im zweiten Fall um eine Angelegenheit mehr der bildenden Kunst handelt. Sie selbst sind ja sowohl an der Wiener Gruppe als auch beim Aktionismus beteiligt gewesen.

Wiener: Ich glaube, daß beide Dinge eine bestimmte Art von Ideen gemeinsam haben, aber viele Sachen auch nicht gemeinsam. Für mich ist der Aktionismus immer eine gewisse Zurücknahme von Ideen gewesen, ein Verlust von Ideen und gleichzeitig Verstärkung der Mittel. Für mich haben die Aktionisten ein sehr begrenztes Theorieverständnis gehabt, viel begrenzter als die Leute von der Wiener Gruppe. Andrerseits waren sie viel stärker in ihren Ausdrucksmitteln, viel eindrücklicher und haben deshalb auch viel besser gewirkt.

Einen direkten Zusammenhang der Ideen zwischen der Wiener Gruppe und den Aktionisten – also, den kann ich überhaupt nicht sehen. Daß es eine Kontinuität soziologischer Art gegeben hat- das ist allerdings unbestreitbar. Aber damit meine ich natürlich nicht, daß ich mit Muehl, Brus und Nitsch befreundet war. Das war reiner Zufall, das ist ja auch erst nach einer ziemlich holprigen Zeit in Gang gekommen, das war nie eine Freundschaft, die diesen Namen verdient. Das war eher so – wie soll man sagen – na ja, eine Kampfgemeinschaft oder sowas ähnliches. Ein Trutzbund vielleicht. Also ein soziologisches Phänomen. Damit meine ich, daß der Druck von außen sehr stark da war.

Dieser Druck von außen hat schor um 1960 bei der Wiener Gruppe eine wichtige Rolle gespielt. Jeder, der diesem Druck ausgesetzt war, der hat automatisch bei uns dazugehört, der wurde akzeptiert, ohne daß viel gefragt wurde, was er jetzt eigentlich denkt oder worauf er hinaus will. Das ist eben typisch gewesen im Wien der fünfziger und sechziger Jahre, daß durch diesen Druck von außen sehr divergente Ideen quasi zusammengefaßt wurden, in eine Einheit oder unter einen einheitlichen Begriff gebracht wurden. Wahrscheinlich ist das der Grund dafür, daß sich die Wiener Gruppe gebildet hat.

Der H. C. Artmann zum Beispiel sagt, die Wiener Gruppe habe es nie gegeben. Das sagt er mit einem gewissen Recht. Aber dieser Freundeskreis ist eben ein Faktum und damit gewissermaßen auch ein Begriff gewesen. Wir alle innerhalb der Gruppe haben die gleichen Schwierigkeiten gehabt. Die gleiche bedrohliche Atmosphäre außerhalb des Kreises, die gleiche lächelnde bis höhnische Ablehnung bei anderen Künstlerkollegen und überhaupt bei anderen Leuten.

Sie schreiben in Ihrem Aufsatz über das Literarische Cabaret der Wiener Gruppe, ich zitiere: 1966 verwendete Kurt Kalb Tränengas bei einer Veranstaltung von Muehl, Kren, Nitsch und mir“. Kann man dieses Ereignis zum Aktionismus rechnen, ist das vielleicht ein Bindeglied zwischen dem Literarischen Cabaret und dem Wiener Aktionismus?

Nein. Ich glaube nicht, daß man das so sehen kann. Wir haben ganz verschiedene Interessen gehabt.

Zum Beispiel der Hermann Nitsch. In seinen Schriften hebt er immer wieder hervor, daß es die sinnlichen Wahrnehmungen sind, auf die er hinaus will. Daß er eigentlich gar keine Kunsttheorie besitzt, es sei denn eine historische Ableitung dieser Hinwendung zur Sinnlichkeit. Seine Theorie besteht also aus dem Versuch, nachzuweisen, daß die Geschichte immer wieder solche Bestrebungen hervorgebracht hat, wie er sie verfolgt.

In der Wiener Gruppe waren wir aber gar nicht an unmittelbarer Sinnlichkeit interessiert. Wir haben vielmehr versucht, diese Sinnlichkeit aufzulösen, um dahinterzukommen, wie sie funktioniert. Eben dieses theoretische Interesse, das vor allem beim Gerhard Rühm stark vorhanden war oder auch bei Konrad Bayer, beim Artmann dagegen fast gar nicht oder in eingekleideter Form.

Ich muß gleich betonen, daß ich den Artmann für einen sehr wichtigen Dichter halte, den ich bewundere. Nur möchte ich gelegentlich herausstreichen, wo die Unterschiede zwischen den Leuten gelegen sind.

Also bei der Wiener Gruppe haben der Rühm und der Konrad Bayer ein sehr starkes theoretisches Interesse gehabt, das im Aktionismus vollkommen fehlt! Die Aktionisten haben – wie ich das sehe – keinerlei Versuche gemacht, formal zu arbeiten, was immer das bedeuten mag. Es gab immer wieder das eine, möglichst die Bezirke aufzusuchen, wo die unmittelbare Erregung durch irgendein Geschehen am stärksten vermutet wurde, wo Momente des Abscheus und des Ekels hervogerufen wurden – dort haben die Aktionisten ganz instinktiv vermutet, daß sie dort am stärksten wirken werden.

Eigentlich ist es dieser provokatorische Charakter, der mich zu einem Bundesgenossen dieser Leute gemacht hat. Ich bin der Meinung, daß man in Wien, in einem Staat wie Österreich, schon dadurch interessante Arbeit leistet, daß man die Widerstände weiter anstachelt, daß man sie herausreizt, in der Hoffnung, daß sich diese Widerstände artikulieren, so daß man sie argumentativ in den Griff kriegen könnte. Was ja gerade in Wien sehr schwer ist, weil man in der österreichischen Wirklichkeit sehr wenig artikuliert, sehr wenig argumentiert. Jedenfalls, mit Vertretern der öffentlichen Meinung, mit den Journalisten, mit den Vertretern der Regierung, mit Menschen, die sich selbst als Vertreter öffentlicher Interessen sehen – mit solchen Leuten ist niemals eine rationale Diskussion möglich gewesen.

In Ihrem Roman – in der„ verbesserung von mitteleuropa“ – findet sich eine verfremdete Beschreibung einer Muehl-Aktion, geschrieben im Stil eines amerikanischen Kriminalromans.

Ich wollte damit zeigen, wie wütend die Leute auf die Gegenstände hinhaun – und zum Schluß kommen immer nur Begriffe heraus. Das ist der Sinn meiner Paraphrase dieser Muehl-Aktion, eigentlich eine höhnische Darstellung.

Was wird verhöhnt?

Die Anstrengung, durch Arbeit an der sogenannten Wirklichkeit zu sinnlichen Ergebnissen zu kommen, zu den Dingen, wie sie an sich selbst sind. Also zu einem Erleben, zu einem Erfahren, das nicht kulturell beeinflußt ist, das nicht in theoretische Komponenten zerlegt werden könnte.

Also auf die reine Natur?

Der Nitsch will das, und der Günther Brus auch, in seiner aktionistischen Zeit. Obwohl der Brus für mich schon immer viel interessanter gewesen ist, weil er der Betrachtung zugänglichere Elemente herausgearbeitet hat. Zum Beispiel bewußte Blamage und die Verletzungen, die er sich zugefügt hat- dabei handelt es sich nicht mehr um dieses wütende Präsentieren von Eindrücken wie bei den anderen Aktionisten.

Beim Brus ist schon sehr viel drinnen gewesen von einer Gleichsetzung oder Annäherung der nur symbolisch aufgestachelten Empfindungen mit solchen Empfindungen, die aus der reinen Sinnlichkeit hervorgegangen sind. Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich ausdrücke.

Fangen wir von vorne an. Ich meine, daß sich der Brus in seinen Aktionen einer Blamage oder einer mißlichen Situation bewußt ausgesetzt hat – der Ausdruck „mißliche Situation“ ist so zu verstehen, daß die anderen Menschen, die Zuschauer, das Mißliche an der Situation ausmachen. Ich glaube, der Brus hat versucht, mit Empfindungen zu arbeiten, die nicht mehr durch bloße Sinnlichkeit ausgelöst werden, sondern durch Symbolisches. Um überhaupt in den Genuß einer Blamage zu kommen, muß man etwas wissen über die ganze Situation.

Das ist etwas anderes, als wenn mir ein knalliges Rot präsentiert wird. Oder auch Blut. Das Blut scheint eine Stufe tiefer zu liegen, das sieht wie ein elementarer Vorgang aus. Ich persönlich bin allerdings überzeugt, daß die Geschichte mit dem Blut auch in symbollsche Situationen aufzulösen ist …

Ich würde sagen: in Krieg, in Gewalt!

Nicht nur! Es gibt auch den Widerwillen beim Geruch von Blut. Als Kind habe ich zum Beispiel sehr ungern Aas gerochen.

Ich kann mich erinnern, wir haben einmal eine Party gegeben, ich glaube, zusammen mit Konrad Bayer, in so einem Keller in der Schönlaterngasse. Da ware einer meiner Beiträge, daß ich da herumgegangen bin und den Leuten immer ein Aas unter die Nase gehalten habe. Die wollten mir eine Watsche geben, aber Gott sei Dank bin ich da kräftig gebaut, so daß es dann nie zu schlimmeren Sachen gekommen ist. Das ist so ein Punkt, der mich instinktiv berührt hat, also ein wichtiger Punkt. Ich habe auch selbst immer gerochen an dem Aas, es war sehr widerlich. Ich habe das damals irgendwie als Leistung empfunden, daß ich das überhaupt mache, daß ich selber daran rieche!

Da fällt mir Ihr Film „lmpudenz im Grunewald“ ein, bei dem Sie als Kameramann mitgearbeitet haben. Der Film zeigt, wie Otmar Bauer und Günther Brus die Klomuscheln tauschen, den Schmutz unter der Vorhaut, irgendwelche Tierchen, die auf den Genitalien herumkriechen. Kann man sagen, daß „lmpudenz im Grunewald“ ein Programm verwirklicht hat, auf einer theoretischen Grundlage entstanden ist?

Natürlich ist dieser Film nicht theoretisch geplant worden. Er ist das Ergebnis gewesen, das nach einer Phase des Diskutierens und des Redens zwischen den Beteiligten herausgekommen ist. Diese Phase des Debattierens hat Jahre gedauert.

Der Film selbst ist vollkommen spontan entstanden, er stellt auch nur eine Momentaufnahme innerhalb einer Entwicklung dar. Allerdings, die Dinge, die der Othmar Bauer gemacht hat, die sind tatsächlich vorher besprochen worden.

Es ist etwa gesagt worden: Man müßte einen Film machen, wo eine lebendige Katze aufgeschnitten wird. Ich war dann gar nicht überrascht, als der Bauer dann tatsächlich so einen Film gemacht hat (Anm. ,,Katzi“). Damit will ich dem Othmar Bauer keineswegs etwas auswischen.

Ich finde es sehr toll, daß er den Mut gehabt hat, sowas zu machen. Es gehört Mut dazu, für mich jedenfalls würde eine große Selbstüberwindung dazugehören. Aber wir haben schon von Konrad Bayer her die starke Tendenz gehabt, viele Dinge aufzusuchen, die einem selber unangenehm sind.

Jetzt will ich natürlich nicht sagen, Bayers Selbstmord, über den ich übrigens sehr ungern rede, gehört zu dieser Kategorie der ,,Selbstüberwindung“. Obwohl sich das vielleicht sogar aufdrängt, wenn man das so darstellt.

Ich habe zum Beispiel einmal einen Hundert-Schilling-Schein verbrannt, zu einem Zeitpunkt, wo ich unheimlich arm war. Das war für mich das Unangenehmste, was ich damals tun konnte – ohne daß ich mir gleich eine Hand abgehackt hätte oder sowas.

Um zur Wiener Gruppe zurückzukehren: Kann man nicht sagen, daß vieles im Literarischen Cabaret eine Verhöhnung der eigenen Gedanken, der eigenen Absichten und Wünsche ist?

Selbstverständlich. Ein Spott über die eigene Unfähigkeit!

Ich denke an Ihre Gemeinschaftsarbeit mit Konrad Bayer „die folgen geistiger ausschweifung•; die zwischen 1960 und 1964 entstanden ist. Das liest sich wie eine Verhöhnung der eigenen Philosophie. Bei der ersten Veranstaltung des Literarischen Cabarets am 6. Dezember 1958 wollten Sie ausgesuchte Stellen aus den Büchern Sartres vorlesen. Ich zitiere aus Ihrem Aufsatz: ,,ich sollte, als vortragender, in starrer haltung, altvätrisch gekleidet, hinter einer vom plafond pendelnden klobrille sitzen“ – heißt das, daß Sie damals irgendwie Existenzialist gewesen sind? Daß Sie Sartres Philosophie verspotteten, weil Sie ihr Anhänger waren?

Nein! Ich habe immer versucht, ein Behaviorist zu werden. Es ist mir nur nicht ganz gelungen. Erst jetzt beginne ich, die Gründe für dieses Mißlingen zu sehen.

Hat nicht auch der Aktionismus eine behavioristische Grundstimmung? Ich meine die Auflösung in einzelne Wahrnehmungen, in einzelne Reaktionen, den Zerfall der Persönlichkeit?

Da möchte ich widersprechen. Ich sehe genau das Gegenteil.

Der Versuch von Hermann Nitsch, das Gesamtkunstwerk zu schaffen, bedeutet ja Integration, den Willen zur Integration sinnlicher Wahrnehmungen. Niemals haben die Aktionisten sinnliche Wahrnehmungen als Sinnesdaten im Geiste der empiristischen Philosophie aufgefaßt. Denn diese Leute wollten ja nicht nachdenken, analysieren. Sie wollten nur den sinnlichen Eindruck haben.

Der Mühl hat eine Lockerheit erreicht, die für mich unfaßbar ist. Wenn er in der Straßenbahn angestänkert wird, kann er das immer mit der größten Lockerheit auffangen. Ich habe oft beobachtet, wie ihn einer ganz wütend und ganz haßvoll angegriffen hat. Und dann sind sie in einem Wirtshaus plötzlich zusammengesessen und haben ein Bier getrunken. Und bei der nächsten Veranstaltung war der „Stänkerer“ dabei – als Bewunderer.

Oswald Wiener

Und damit stimmt sehr gut überein, daß die Aktionisten unheimlich personalistisch eingestellt waren, an die Einheit der Persönlichkeit geglaubt haben. Vor allem der Nitsch, der Brus – dagegen ist Otto Muehl ein Sonderfall gewesen. Den kann man, glaube ich, so ohne weiteres kaum dazuzählen.

Der Muehl hat eine Lockerheit erreicht, die für mich unfaßbar ist. Bei den teilweise extremen Aktionen, die er gemacht hat, ist er immer ohne Verkrampfung herangegangen. Während Brus eigentlich immer unheimlich verkrampft gewesen ist, Nitsch desgleichen. Muehl hat, als einziger von den Aktionisten, Humor gehabt. Auch im persönlichen Umgang. Es ist ein Wunder, daß er in seinen nicht-künstlerischen Phasen genauso locker ist wie bei seinen Auftritten.

Wenn er in der Straßenbahn angestänkert wird, kann er das immer mit der größten Lockerheit auffangen. Ich habe oft beobachtet, wie ihn einer ganz wütend und ganz haßvoll angegriffen hat. Und dann sind sie in einem Wirtshaus plötzlich zusammengesessen und haben ein Bier getrunken. Und bei der nächsten Veranstaltung war der „Stänkerer“ dabei – als Bewunderer.

Das hat der Muehl einmalig gekonnt, das kann er auch heute noch, das verschafft ihm den riesigen Erfolg bei sehr vielen jungen Leuten. Er ist mir sehr sympathisch, obwohl unsere Interessen divergieren, auch immer divergiert haben. Aber diese Differenz ist erst in dem Moment zum Tragen gekommen, als der äußerliche Druck fehlte, der uns eine Zeitlang aneinandergepresst hat.

Könnten Sie noch etwas über Ihre Beziehungen zu Otto Muehl sagen?

Muehl war der einzige Aktionist, mit dem ich damals in Wien in ziemlich enge Berührung gekommen bin. Das hängt ohne Zweifel mit seiner Lockerheit zusammen, die es jedem leicht macht, mit ihm zu reden. Ich habe Muehl in einer gewissen Periode sehr häufig getroffen, ich habe ihn sehr häufig zuhause besucht, er ist auch zu mir gekommen.

Es hat eine Periode gegeben, wo ich ihn mit Literatur versorgt habe. Und es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, daß die Jungs irgendwie Anklänge an Sachen machen, die es historisch wenigstens in Form von Schriften gibt. Aber die Aktionisten haben davon anfangs gar keine Ahnung gehabt. Die haben zuerst gar·nicht gewußt, daß es einen Marquis de Sade gibt. Die ganzen Schriften vom Wilhelm Reich, die mußte ich heranschleppen.

Aber auch der Muehl war mir gegenüber sehr großzügig mit Sachen, er hat mühelos geschenkt und verschenkt. Man mußte nur etwas anschauen und gut finden – und schon hat man es bekommen. Zum Beispiel, er hat mir die „Kathedrale“ von Schwitters geschenkt. Ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht, daß das damals schon einen beträchtlichen Wert gehabt hat. Aber er hat nur gesagt, er hat es eh schon angeschaut, wenn es mir gefällt, kriege ich den Schwitters.

Ich habe ihm einmal den Wilhelm Reich geschenkt, der damals noch extrem selten war. Ein Jahr später wollte ich mir das Buch von ihm ausleihen, und da hat er mir erzählt, er hat den Wilhelm Reich schon weitergeschenkt.

Zur Geschichte des Wiener Aktionismus gehört auch der legendäre ZOCK – das ist wohl die engste Phase Ihrer Verbindung mit Otto Muehl gewesen?

Ja, aber nur nach außen hin. Für mich persönlich war die Phase der engsten Zusammenarbeit früher. Ich habe da in der Judengasse, zusammen mit meiner Frau, eine Wohnung gehabt, eine sehr schöne Wohnung. Und diese Wohnung war mehr oder weniger eine Art Cafehaus für eine ganze Reihe von Leuten, die fast täglich zu mir gekommen sind. Vor allem in den Jahren 1966 und 1967.

Nach dem Tod von Konrad Bayer gab es in Wien ein Schreckhalbjahr, da war es ein starkes Bedürfnis, sich näher zusammenzusetzen. Ich glaube, es war das Bedürfnis nach Nestwärme. Und wir – meine Frau und ich – haben halt das Nest dort gehabt und gemacht. Und da hat es eine Zeit gegeben, wo sehr viele junge Leute, die man durchaus als wichtig bezeichnen könnte, zu uns gekommen sind. Da ist es auch zu Berührungen zwischen den entgegengesetzten Tendenzen gekommen. Da hat es unheimliche Reibereien gegeben. So Leute wie der Nitsch, wie der Pichler, der Attersee, der Kurti Kalb waren da. Die haben also gegeneinander die größten Vorbehalte gehabt – aber ich glaube, daß sie dann doch sehr nahe aneinandergerückt sind.

Die Veranstaltungen des ZOCK waren eigentlich nur ein Ausdruck dieser sowieso vorhandenen Annäherung. Also, der ZOCK war für mich keineswegs eine besonders wichtige Phase der Zusammenarbeit. Das war dann schon die Zeit, wo die Dinge begonnen haben, auseinanderzugehen.

Mit Muehl hatte ich schon viele Jahre vorher Kontakt gehabt. Aber wir haben lange Zeit nie gemeinsam eine Veranstaltung gehabt, diese Idee ist einfach gar nicht aufgetaucht.

Wie ist es dann mit dem ZOCK weitergegangen?

Die ganze ZOCK-ldee ist direkt aus der Judengasse geboren worden. Die Idee war einfach, eine Partei zu gründen. Das war so halb ernst gemeint, so eine Partei der Auflösung.

Von ZOCK ist eigentlich nur der Name übriggeblieben. Vor allem das berühmte Happening im Hörsaal 1 am 7. Juni 1968, auf das die österreichische Presse mit einer entfesselten Haßkampagne reagiert hat. Sie sind ja dann, zusammen mit Brus und Muehl, vor Gericht geschleppt worden.

Dieses Happening im Hörsaal 1, das eine besondere Abscheu im Publikum erregt hat – aber das wurde eigentlich der Öffentlichkeit in viel stärkerer Form schon früher präsentiert, durch den Brus und den Muehl.

Es war ein Zufall, daß das auf einmal so plötzlich gezündet hat, als ob die früheren Aktionen immer nur Zündversuche gewesen wären, bei denen die Flamme am Weg zur Zündung eingegangen ist. Der Hörsaal 1 war eines von den wenigen Happenings, wo sich die Flamme durchgefressen hat, nur· deswegen, weil irgend so ein Kerl von irgendeiner Zeitung zufällig da war.

Als Aktion war dieses Happening ziemlich schwach, im Vergleich mit dem, was es schon früher gegeben hat. Aber es waren ein paar hundert Leute anwesend – das ist der Unterschied gewesen.

Kann man sagen, das Happening im Hörsaal 1 war die erste Massenaktion des ZOCK?

Nein. Das ZOCK-Fest im „Grünen Tor“ ist schon früher gewesen. Die Polizei war eigentlich der ständige Begleiter unserer Veranstaltungen seit dem Literarischen Cabaret, also seit dem Jahr 1959.

Es war mir zum Beispiel auch nicht ganz einfach, meinen Urin zu trinken oder meine eigene Scheiße zu löffeln. Ich habe das nie öffentlich gemacht, ich habe das zuhause trainiert, weil ich es einfach für einen Wahnsinn gehalten habe, daß das mir so schwer gelingen will.

Oswald Wiener

Ich brauche Ihnen ja nur ins Gedächtnis zu rufen, wie man nach dem Opernmörder gefahndet hat: Da wurden der Otto Muehl und der Gerhard Rühm verdächtigt. Ich finde natürlich, daß die Polizei sehr gründlich vorgehen und jede Spur beachten soll. Was ich aber auch bezeichnend finde, was man hier als Spur betrachtet.

Um wieder auf das Happening im Hörsaal 1 zurückzukommen: Ein Grund für die Empörung bestand auch darin, daß man hier ein Zusammengehen gefürchtet hat zwischen einer politisch angeblich radikalen Strömung und einer künstlerisch angeblich radikalen Gruppe.

Die Abende in der Judengasse haben sich allmählich ausgeweitet, man hat viel gehört vom SDS5 in Deutschland, daß da eine Menge los ist. Der SOS war für uns Künstler ein nicht akzeptabler Verein, weil wir ja anarchistisch ausgerichtet waren. Die Leute vom SOS haben sich ja als radikale Sozialisten verstanden. Wo wir versuchten, eine individualanarchistische Lebensweise und Gedankenführung zu erreichen, haben diese Leute einen kollektiven Sozialismus angestrebt.

Aber in Österreich hat es diesen Verein, den SÖS gegeben, mit dem sind wir in Verbindung getreten, und daraus ist das Happening im Hörsaal 1 entstanden.

Was Sie vorher über die Ziele des Aktionismus gesagt haben – aus Ihrer Sicht-, das hat so geklungen, als ob Sie die mörderische Reaktion auf das Happening im Hörsaal 1 geradezu gewünscht hätten, als ob Sie im Nachhinein mit der Verfolgung zufrieden sein müssten. Als ob gerade die Verfolgung durch Massenmedien und Justiz der gewünschte Erfolg gewesen wäre!

Diese Hysterie, die eine österreichische Nationaleigenschaft zu sein scheint, die hat sich halt einmal kräftig geäußert. Das kann man insofern als einen Erfolg werten. Es ist sicher ein Ziel für mich gewesen, diese Abneigung oder Reserve artikuliert zu machen. Die öffentliche Meinung dazu zu bringen, sich selbst zu artikulieren.

Natürlich ist das in einer Form geschehen, die man kaum artikuliert nennen kann. Das liegt wiederum daran, welche Fähigkeiten die Vertreter der Öffentlichkeit in Österreich damals gehabt haben.

Es war mir zum Beispiel auch nicht ganz einfach, meinen Urin zu trinken oder meine eigene Scheiße zu löffeln. Ich habe das nie öffentlich gemacht, ich habe das zuhause trainiert, weil ich es einfach für einen Wahnsinn gehalten habe, daß das mir so schwer gelingen will.

Vielleicht muß man es aber andersrum sehen. Hat nicht der ZOCK in Wahrheit aufklärerische Bestrebungen gehabt, die gescheitert sind? Vielleicht haben Sie damals genau das Gegenteil von dem erreicht, was Sie wollten? Vielleicht haben Sie bei dem Happening im Hörsaal 1 einfach falsch kalkuliert?

Das mag sein. Es läßt sich schwerlich in Abrede stellen, daß ich auch ein im weitesten Sinne aufklärerisches Moment verfolgt habe. Jedenfalls zum Teil auch ein selbstaufklärerisches Moment.

Seither hat es einen indischen Premierminister gegeben, der seinen Urin zum Frühstück getrunken hat.

Sicher hat er das nicht vom Brus gelernt.

Lange vor dem Aktionismus haben der Rühm und der Bayer geschrieben: Scheißen und Brunzen sind Kunst. Das möchte ich jetzt mal dahingestellt sein lassen.

Ich habe mich eigentlich immer nur für meine eigene Entwicklung interessiert, ich wollte in den letzten 20 Jahren meine eigenen Einsichts- und Verstehensmöglichkeiten erweitern – und nicht so sehr die Möglichkeiten des Publikums. Es hat mich nur am Rande interessiert, ob dieser Effekt der Aufklärung für andere auch gegeben war.

Es mag sein, daß man damals beim ZOCK, beim Happening im Hörsaal 1 mit anderen Mitteln eine bessere Aufklärung erwirkt hätte. Aber ich habe das immer so gesehen, daß wir eigentlich gar nichts zu sagen hatten. Ich glaube, daß ich heute noch in dem Zustand bin. Ich habe sehr wenig zu sagen, und ich kann nur hoffen, daß einmal ein Zustand kommt, wo ich das Gefühl habe, daß ich jemandem anderen etwas Wichtiges sagen kann.

Diese Bescheidenheit überrascht mich. Haben Sie nicht in den sechziger Jahren versucht, in Wien eine agitatorische, politische Rolle zu spielen, brutal gesagt: als Volksredner aufzutreten?

Politik als Kunst, ja, wie das jetzt vielleicht der Beuys macht, aber mit einer auflöserischen Tendenz, und nicht wie der Beuys mit einer integrativen 7.

Ich habe 1968 die Zusammenarbeit mit dem SÖS mit großem Vergnügen aufgenommen, weil ich gesehen habe, daß hier eine der Thesen meines Romans „die verbesserung von mitteleuropa“ bestätigt wurde. Nämlich die These, daß jede Rede eine politische Komponente hat, überhaupt die Kommunikation als reine Politik zu begreifen.

Jedes Gespräch ist eine Form von Politik, die von politischen Interessen her bestimmt ist. Wobei natürlich der Begriff des Politischen ziemlich weit gefaßt war – nicht im Sinn eines Parteiprogramms, sondern als unbewußte Tendenz, die sich irgendwie durchsetzen möchte in der Beeinflussung anderer Leute.

Wollten Sie nicht einmal das Wiener Burgtheater stürmen? An der Spitze einer Menschenmenge?

Es war alles geplant, bis ins Detail. Es hat schon Lageskizzen gegeben, wir haben uns alles genau angeschaut unter dem Vorwand, daß wir einen Artikel über das Burgtheater schreiben wollen.

Ein paar hundert Leute sollten teilnehmen. Der Plan war ganz einfach. Wir wollten bei der Hintertür den Pförtner überwältigen und von hinten während der Vorstellung auf die Bühne gehen, die Bühne füllen mit Demonstranten. Es sollten Reden gehalten werden, mit einer sehr aggressiven Haltung gegenüber dem Publikum.

Woran ist diese Burgtheaterbesetzung gescheitert?

Es gibt einen handfesten Grund und viele nur fühlbare. Der SÖS hat sich spontan entschlossen – gemeinsam mit anderen sich als links verstehenden Studentenverbänden-, eine Demonstration zu machen gegen die Schulpolitik des damaligen österreichischen Unterrichtsministers Piffl-Percevic. Sprechchöre: ,,Piffl, wir kommen!“ Das war faktisch zwei Tage vor unserem geplanten Burgtheatertermin.

Schon bei dieser Demonstration hat es nur so gerochen nach Geheimpolizei, und jeder dritte Demonstrant war schon ein plain-clothman. Die Leute waren unbefriedigt, weil überhaupt nichts passiert ist, die sind nachher zu mir gekommen und haben mir gesagt: paß auf, Ossi, wenn du jetzt nicht sagst, wir marschieren ins Burgtheater, dann gehen wir jetzt selber hinein.

Ich war sehr im Zweifel, ob das richtig war, aber ich habe gesehen, daß sich die Leute schon versammelt hatten, die eingeweiht waren in meinen Plan. Ich war schwach genug, um zu sagen: na gut, dann gehen wir ins Burgtheater hinein.

Ich habe gewußt, das ist falsch, aber ich habe mir gesagt, vielleicht wächst das an, wenn alle Demonstranten mitmachen – dann sind wir unüberwindlich.

Tatsächlich haben sich nur 50 Leute auf den Weg gemacht, wir sind marschiert in der Begleitung uniformierter Polizei. Ich dachte mir, wenn ich jetzt sage: Los!, dann wird es zu einer wahnsinnigen Schlägerei kommen. Immerhin, wir wären pünktlich in die Vorstellung gekommen. Nur, wir hätten nie die Bühne erreicht. Höchstens zwei oder drei von uns, die anderen wären sehr schwer eingegangen.

Ich hätte gar nichts dagegen gehabt, ein paar auf die Birne zu kriegen von den Polizisten, gesetzt den Fall, daß wirklich einer noch auf die Bühne kommt und dort einen Haßschrei ins Publikum wirft. Aber ich habe gesehen, daß vielen von uns so etwas nicht zumutbar war, weil die Leute gar nicht recht gewußt haben, was auf sie zukommt.

So sind wir unschlüssig vor dem Hinterausgang des Burgtheaters gestanden, mitten unter schweigenden uniformierten Polizisten. Polizisten mit der Hand am Gummiknüppel und in der Ferne schon die Sirenen der Mannschaftswagen.

Einer von den Polizisten war geistesgegenwärtig genug, um reinzurennen und den Pförtner zu holen. Die haben dann begonnen, das Burgtheater in einen Belagerungszustand zu versetzen.

Wer war außer Ihnen noch an diesem Plan beteiligt?

Ich möchte eigentlich nicht darüber reden, weil ich nicht weiß, ob es den Leuten recht ist. Es waren jedenfalls viele, viele Künstler dabei, von denen man das nicht vermuten würde, darunter recht brave und bürgerliche. So der verstorbene Zeichner Kurt Moldovan, dem ich das nie zugetraut hätte. Der war schwer begeistert von der Idee und hat gesagt: Endlich macht Ihr Aktionisten etwas, das ich gutheißen kann.

Die Frage ist nur, ob solche Aktionen von Ihnen primär künstlerisch oder politisch konzipiert wurden. War die Besetzung des Burgtheaters nur als Happening gedacht, als ein ,,Theater im Theaterstück, oder wollten Sie politisch wirklich etwas bewirken? Wallten Sie wirklich als Politiker auftreten, als anarchistischer Demagoge?

Ich kann das gar nicht auseinanderhalten. Es ist ein und dieselbe Sache. Damals war Kunst für mich Erkenntnisform, das ist sie auch heute noch. Ich bin nicht an einem Tag soundso viel Stunden Künstler gewesen und dann Privatmann. Ich war immer der, der ich bin, so wie Sie immer der sind, der Sie sind.

Nehmen wir an, die Besetzung des Burgtheaters hätte funktioniert, Ihre Revolte hätte weitere Kreise gezogen können Sie sich vorstellen, daß Sie sich zu einem Revolutionär entwickelt hätten, zu einer österreichischen Parallele von Dutschke oder Cohn-Bendit?

Schwer zu sagen, weil es ja nicht stattgefunden hat. Daß ich gewisse Tendenzen dazu hatte, das kann man schwer in Abrede stellen. Aber ich glaube nicht, daß ich das mit der notwendigen Beständigkeit betrieben hätte. Ich wäre über kurz oder lang gezwungen gewesen, meine eigene Rolle sehr kritisch anzusehen.

Ich wäre höchstens ein dadaistischer Volksredner geworden. So wie der Eulenspiegel, der die Leute dazu bringt, daß sie die Schuhe alle auf einen Haufen werfen und dann auf ein Signal die Schuhe wieder holen. So weit hätte ich es vielleicht bringen können.

Eine andere Frage war viel realer: Es hätte auch in Österreich zu einem Terrorismus kommen können, so im Stil von Baader-Meinhof. Das war eine Gefahr.

Ich brauche Ihnen nur vor Augen halten, daß sehr viele Leute der ersten Stunde hier in Deutschland ebenfalls aus dem Kunstmilieu gekommen sind. Ich denke da an Dieter Kunzelmann, der ein sehr origineller Mann ist, wenn Sie seine „Unverbindlichen Richtlinien“ lesen – die sind noch vor der „verbesserung von mitteleuropa“ erschienen. Wenn ich das rechtzeitig gekannt hätte, dann hätte ich Kunzelmann in meinem Roman erwähnt.

Das wird heute immer übersehen oder verdrängt, diese Verbindung mit den künstlerischen Richtungen, die schon auf das 19. Jahrhundert zurückgehen. Ich glaube, daß auch hier die Wurzeln des deutschen Terrorismus liegen.

Eine andere Frage war viel realer: Es hätte auch in Österreich zu einem Terrorismus kommen können, so im Stil von Baader-Meinhof. Das war eine Gefahr.

Anläßlich des Lorenz-Prozesses hier in Westberlin habe ich mich bei der „Zeit“ als Berichterstatter beworben – das hat nicht geklappt.

Konrad Bayer hat mit mir sehr häufig anarchistische Fragen diskutiert. Die theoretischen Folgerungen, die damals von uns gezogen wurden, sind schon sehr weitgehend gewesen. Wir haben auch unsere Künstlerschaft durchaus in diesem Rahmen gesehen. Wir haben es schon in den fünfziger Jahren für möglich gehalten, zu einer Art Terrorismus zu kommen, vor allem orientiert an den Formen des amerikanischen Gangstertums.

Ich habe ja in manchen Nebensätzen meines Romans die Theorie vertreten, daß das amerikanische Gangstertum seinerseits individualanarchistische Grundzüge aufweist.

Wieso ist es dann in Österreich zu keinem Terrorismus gekommen? Was war Ihre Rolle als geistiger Ziehvater?

Zu einem Terrorismus, wie er sich in Deutschland in dieser Härte gezeigt hat, gehören sozusagen entweder Übermenschen oder Untermenschen. Normale Leute, die über normale Selbstbeherrschungsgefühle verfügen, sind nicht in der Lage, so etwas zu machen.

Sicher hängt das auch mit dem Scheiße fressen zusammen, ich hätte es als persönlichen Triumph empfunden, wenn ich mich hätte überwinden können und den umbringe, wo alles in mir dagegen spricht, daß der umgebracht wird.

Oswald Wiener

Unser Ziel ist es immer gewesen, Übermenschen zu werden. Nur waren wir eben normale Leute. Es wäre also die Frage gewesen.

Angenommen, wir hätten statt des Burgtheaters einen Menschen als lebendiges Symbol in die Hand gekriegt – dann wäre es schon möglich gewesen, daß der sehr gelitten hätte. In dieser Situation wären wir in diesen Mechanismus verfallen, in den alle diese Terroristen verfallen. Man sieht dann in dem Menschen nicht mehr das Fleisch und Blut, sondern nur noch ein Symbol wie das Burgtheater.

Man hält das für persönliche Größe, wenn es einem gelingt, das Mitleid zu überwinden, man hält das für eine Qualität! Das wäre jedenfalls der Fall gewesen, bei mir ganz sicher.

Sicher hängt das auch mit dem Scheiße fressen zusammen, ich hätte es als persönlichen Triumph empfunden, wenn ich mich hätte überwinden können und den umbringe, wo alles in mir dagegen spricht, daß der umgebracht wird.

Darf man das veröffentlichen?

Ja sicher! Heute sehe ich das mit ganz anderen Augen.

Damals habe ich geglaubt, daß das Individuum etwas bewirken kann, während ich heute bezweifle, daß es überhaupt Individuen gibt und auch mich selbst nicht mehr für eine individuelle Persönlichkeit halte. Damals habe ich allerdings wirklich geglaubt, daß ein einzelnes Individuum eben sozusagen individueller sein könne als andere Menschen. Daß es auf die Rolle des einzelnen in einem historischen Prozeß ankommt, vor allem auf die Erkenntniskraft des einzelnen, in zweiter Linie auch auf seine Fähigkeit zu handeln.

Heute jedoch glaube ich zu wissen, daß es weder Erkenntnisse gibt, noch die Möglichkeit, der Erkenntnis gemäß zu handeln. Ich sehe darin keine Resignation, ich halte es für eine tiefere Einsicht.

Jetzt würde ich in dem berühmten Politiker nur noch eine Maschine sehen, die durch äußere Einflüsse zu dem wird, was dieser Mensch eben ist, die unverantwortlich ist, und auch gar nicht als Symbol zu begreifen oder zu behandeln, sondern nur als Exemplifikation zu verstehen.

Aber gerade die Linken, die Marxisten betrachten den Politiker oder Wirtschaftsführer nur als eine Charaktermaske, die man jederzeit austauschen kann.

Diese Leute, die predigen das nur, die reden über eine Erkenntnis, die sie gar nicht haben. Sie predigen, daß äußere Notwendigkeiten, Gesamtsituationen, den einzelnen Menschen steuern.

Sie glauben aber, daß sie selbst dieser Steuerung entkommen und werden wahrscheinlich höchst ungern darauf aufmerksam gemacht, daß sie, wenn sie einen Schleyer umbringen, den gleichen Zwängen gehorchen, wie der Schleyer Zeit seines Lebens Zwängen folgend gehandelt hat. Sie handeln gar nicht, sondern es rollt ein Prozeß ab, den sie nur verkörpern.

Um dieses Kapitel abzuschließen: Bei der RAF und bei der deutschen Stadtguerilla hat die Bewältigung der Vergangenheit eine große Bedeutung gehabt, der Antifaschismus, die Abrechnung mit den Nazis …

Das war bei uns völlig indiskutabel. Wir haben gar kein Bedürfnis gehabt, den Faschismus zu überwinden. Für uns war der Faschismus in erster Linie ein Irrtum. Kein historischer oder politischer Irrtum, sondern ein Massenwahn, eine Epidemie, da war nix zu überwinden.

Ich persönlich habe dazu umso weniger Ursache gehabt, weil mein Vater ein Widerstandskämpfer gewesen ist, der nach dem Einmarsch Hitlers bis zum Jahr 1945 im KZ eingesperrt war, zum Tode verurteilt wurde, aber trotz seines jüdischen Namens überlebt hat. Ich glaube, seine Helden waren der Radetzky und derTegetthoff, das waren für ihn zutiefst menschliche Figuren.

Ich habe also mit dem Faschismus überhaupt keine Abrechnung gemacht, das hat für mich schon mein Vater erledigt. Für mich war mein Vater ein Wahnsinniger, daß er sechs Jahre lang Kopf und Kragen riskiert hat. Ebenso waren für mich diejenigen Wahnsinnige, die ihm das angetan haben. Ich glaube, daß meine Freunde in der Wiener Gruppe ganz genauso dachten.

Oswald Wiener

Ich habe also mit dem Faschismus überhaupt keine Abrechnung gemacht, das hat für mich schon mein Vater erledigt. Für mich war mein Vater ein Wahnsinniger, daß er sechs Jahre lang Kopf und Kragen riskiert hat. Ebenso waren für mich diejenigen Wahnsinnige, die ihm das angetan haben. Ich glaube, daß meine Freunde in der Wiener Gruppe ganz genauso dachten.

Wie standen Sie und Ihre Gesinnungsfreunde damals überhaupt zur Politik? Zum Marxismus, zur Revolution?

In den fünfziger Jahren haben wir geglaubt, daß wir Trotzkisten sind. Wir haben Trotzki einfach geschätzt, weil er eine so große Persönlichkeit war. Ich glaube, daß Gerhard Rühm in Trotzki den Prototyp des einzelnen in der Geschichte gesehen hat. Dann hat der Trotzki ja sehr viele vernünftige Sachen ausgesprochen. Außerdem war er als Organisator der Roten Armee nicht nur ein großartiger Theoretiker, sondern auch ein großartiger Praktiker. Er war einfach eine überragende Figur.

Trotzki war ein Hauptpunkt in unseren Diskussionen, schon deshalb, weil er sich über das lneinanderwirken von Kunst und Politik sehr autoritativ geäußert hat. Einer der wenigen Überlebenden aus dem 19. Jahrhundert.

Damals hat es ja eine große Reihe von solchen Figuren gegeben in vielen Staaten. Allein in Rußland Herzen, Tschernyschevskij, Pisarev.. Auf der anderen Seite kann man die berühmten Franzosen dazurechnen, die mit den Enzyklopädisten im 18. Jahrhundert beginnen.

Die Schriftsteller, die Sie jetzt angeführt haben, vor allem die russischen Ästhetiker, haben neben dem literarischen auch ein politisches Engagement verlangt. Die Literatur soll die Welt verändern – ist das auch Ihre Meinung, die Meinung der Wiener Gruppe gewesen?

Ja, auch wir haben geglaubt, daß die Literatur als Erkenntnisinstrument politisch wirksam werden könnte. Wir wollten durch literarische Arbeit Klarheit darüber verschaffen, daß alle jene Begriffe, mit denen man allzu leicht operiert, Begriffe wie Bewußtsein, Zeichen, Inhalt, Form und so weiter, daß diese Begriffe nichts weniger als scharf, daß sie sehr unklar sind.

Das war eine Einsicht, die wir unserer eigenen literarischen Arbeit verdankt haben, und da schien es uns selbstverständlich, daß ein Leser dieser Texte zu ähnlichen Einsichten kommen müßte. Dementsprechend würde ein so tief greifender Zweifel an so allgemeinen und so wichtigen Begriffen notwendigerweise auch die stärksten politischen Auswirkungen haben. Das schien uns damals ziemlich klar.

Jedenfalls haben Sie die Literatur im Zusammenhang mit der Politik, mit einer revolutionären Politik gesehen?

Nur sind, was die Vorbilder betrifft, die Meinungen innerhalb der Wiener Gruppe weit auseinandergegangen. Für mich war immer ein Mann wie Danton eine Leitfigur, während andere einen Mann wie Marat geschätzt haben.

Das sind doch nur Nuancen.

Nein, für mich bestehen da große Unterschiede. Bei Danton sehe ich nicht, daß er einer Idee so vollständig auf den Leim geht, daß er imstande wäre, konkrete Handlungsweisen daraus abzuleiten, während Marat offenbar daran geglaubt hat, aus einer theoretisch ziemlich klar formulierten Einsicht Handlungsweisen für den Einzelfall ableiten zu können.

Ich habe seinerzeit sehr viel über die französische Revolution gelesen. Für mich war das eine überwältigende Sache, ein überwältigendes Ereignis. Schon deshalb, weil ich stark wissenschaftlich interessiert bin. Und an der französischen Revolution habe ich gesehen, daß Gedanken, die ursprünglich naturwissenschaftlich ausgerichtet waren, allmählich politische Auswirkungen erreicht haben.

Was mich besonders interessiert, ist ein Wort oder Begriff wie „Verstehen“. Es ist sehr leicht nachzuweisen, daß man das Verstehen nicht versteht.

Populär gesehen, wird die Wiener Gruppe immer zu den Formalisten gerechnet, also zur unpolitischen Literatur. Wie Sie es jetzt darstellen, sind Sie und Ihre Freunde damals aber gerade von sehr politischen und sozialkritischen Positionen ausgegangen.

Ich habe auch gar nichts dagegen zu sagen, wenn da befunden wird daß wir Formalisten sind. Ich glaube, daß das Wort„Formalist“ zu den Worten gehört, die undefinierbar sind, die nicht klar herausgearbeitet werden – und deswegen würde ich mich niemals einen Formalisten oder Realisten nennen. Mir geht es heute ja gerade darum, Klarheit über diese Vorstellungen zu gewinnen, die unter solchen Bezeichnungen nur Markenartikel sind.

Es kommt mir sehr darauf an, immer wieder und so stark als möglich darauf hinzuweisen, daß die zugrundeliegenden Begriffe quasi nicht existent sind.

Ich finde aber, man könnte es verstehen. Ich glaube nur, daß die Werkzeuge, die bisher entwickelt worden sind, zu schwach sind, weil menschliches Denken und menschliches Selbstverständnis so eng zusammenhängen. Meine ganze Arbeit in den letzten Jahren ist eigentlich nur diesem Begriff des Verstehens gewidmet.

Ich habe jetzt einen Forschungsauftrag von der Thyssen-Stiftung, der läuft zwei Jahre. Der Gegenstand dieser Arbeit ist der Begriff des Verstehens in Kunst und Wissenschaft.

Wir sehen unsere Aufgabe darin, positiv ein Modell zu entwickeln, ein Modell des Verstehens, also ein Vorstellungsgebäude aufzubauen, das es uns gestattet, über das Verstehen zu reden.

Mein Ziel ist, dieses Vorstellungsgebäude womöglich konkret zu machen, etwa an einem Mechanismus, den man aus Holz bauen kann oder aus Metall, und wo man sagen kann: na siehst du, was da vorgeht, und das, was da jetzt gerade vorgeht, ist „Verstehen“.

Um auf die Wiener Gruppe und Ihre politische Entwicklung zurückzukommen. Sie haben also damals mit dem Vorbild einer engagierten, politischen Literatur angefangen. Was war für Sie der Grund, davon abzurücken, etwas ganz anderes zu tun?

Wir haben gesehen – ich glaube, gesehen zu haben-, daß eine gegenwärtige wahrnehmbare Politik in sämtlichen Schattierungen sich auf Grundvoraussetzungen stützt, die nicht genügend geklärt sind. Zum Beispiel, was man für das Humane hält? Das wäre etwa sehr gut zu wissen, ob es eine Politik gibt, die das menschliche Leben als den höchsten Wert anerkennt, und wenn es diese Politik gibt, dann würde ich gerne wissen: warum?

Mir ist aus der Selbstbeobachtung nicht klar, ob mein Leben für mich selber irgendeinen Wert darstellt. Und wenn es einen Wert darstellt, dann möchte ich wissen: warum?

Es ist also doch ganz offensichtlich, daß man nicht Partei ergreifen kann In einem politischen Meinungsstreit, es sei denn, von Fall zu Fall, wo rein gefühlsmäßig Sachen in Frage gestellt werden, die man gerne verteidigt hätte. Es ist selbstverständlich, daß man politisch auf jeden Fall Irgendeiner Haltung Vorrang geben wird, die auf freie Entfaltung abzfelt-jedenfalls, solange man nicht weiß, was das menschliche Bewußtsein ist, was ein Mensch ist. Und eine gegenteilige Haltung wird man bekämpfen müssen.

Solange ich nicht weiß, ob es Wachstum gib???? was dieses Wachstum bedeutet, so ist es jedenfalls nicht zu rechtfertigen, das Wachstum zu beschneiden. Das kann aber vielleicht der Fall werden, wenn man zeigen kann, daß das menschliche Bewußtsein nicht existiert. Dann wird das natürlich ungeheure Auswirkungen haben. Wenn es tatsächlich so ist, daß der Mensch vielleicht nur verstanden werden kann als momentaner Träger einer Evolution – verzeihen Sie die großen Worte, das ist nicht mein Stil, ich will das nur abkürzen …

Ich weiß schon

. . . dann kann es durchaus plausibel werden, daß man 500 Millionen umbringt, und ich sage nicht, daß ich das gutheiße, und ich sage nicht, daß es so kommt, doch Ich sage, daß es eine Möglichkeit ist. Solange ich aber nicht unwiderruflich gezwungen bin, mir diese Voraussetzungen anzueignen, so lange werde ich das natürlich bekämpfen! Ich versuche, gegen die Logik und gegen den Zwang des Verstehens zu mobilisieren: wo immer es nur möglich ist.

Es ist meine Aufgabe als Schriftsteller, Behauptungen zu bekämpfen, etwa die Behauptung Karl Poppers, daß es ein objektives Wissen gibt.

Weshalb bekämpfe ich diese Behauptung? Weil für mich daraus folgt, daß, wenn es ein objektives Wissen gibt, daß ich es auch verstehen muß, wenn es mir in der geeigneten Form mitgeteilt wird. Das müßte mich sozusagen in meinen eigenen Denkmöglichkeiten beschränken. Um aber dagegen argumentieren zu können, ist ein umfangreicher technischer Apparat vonnöten. Man muß sozusagen eine neue Physik des Verstehens entwickeln.

Um wieder beim Biographischen anzufangen: Ihr Vorbild war ja immer der Max Stirner …

Nein, da möchte ich gleich widersprechen. Der Stirner war nie mein Vorbild. Ich habe den Stirner gegen die marxistische Kritik in Schutz genommen. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Ich glaube, daß das Begriffsgebäude von Marx nicht stark genug war, um den Stirner überzeugend kritisieren zu können.

Ich habe den Stirner als Anwalt des individuellen Bewußtseins verstanden, und ich habe nicht gefunden, daß der Marxismus gegen die Darstellung von Stirner etwas Entscheidendes hat ausrichten können. Ich habe das auch an der Kritik beobachtet, die der Hans G. Helms am Stirner geübt hat, daß der Helms den Stirner sozusagen absichtlich mißversteht, daß da manche Leute von der Qualität eines Helms sich selber sozusagen einen Dorn ins Fleisch treiben. Richtig masochistisch absichtlich mißverstehen!

Meine Vorbilder aber sind ganz andere. Ich habe Vorbilder wie Ernst Mach oder Poincare …

Also Wissenschaftstheoretiker?

Nein, das sind keine Wissenschaftstheoretiker. Das sind Leute, die positiv etwas geleistet haben. Die nicht als Kritiker hervorgetreten sind.

Ich selber bedaure, daß ich so viel Zeit meines Lebens mich selber in erster Linie als Kritiker verstanden habe.

Worauf ich hinauswollte, das ist eine Analogie im Lebenslauf. Der Stirner hat doch als Theoretiker, Kritiker, Philosoph begonnen und dann bekanntlich ein Milchgeschäft geführt. Da gibt es diese merkwürdige Parallele, daß Sie in Ihrer Wiener Zeit eben Schriftsteller und Theoretiker gewesen sind, aber hier in Berlin dann ein Lokal aufgemacht haben.

Ja, das ist nicht mehr aktuell. Ich bin schon längst wieder draußen. Ich glaube, das ist eine oberflächliche Parallele. Eine Zeitlang hat es allerdings so ausgesehen, als ob ich gar nichts anderes mehr machen könnte als halt da langsam hinauszudämmern aus der Situation eines Gastwirts. Aber jetzt glaube ich, daß sich mittlerweile die Dinge ganz grundlegend geändert haben.

Ich arbeite wieder sehr viel, ich schreibe. Zwar veröffentliche ich fast nichts, aber ich mache etwas. Man wird auch gelegentlich wieder Veröffentlichungen von mir sehen, doch wird es wahrscheinlich für viele Leute, die mich nicht besser kennen, schwer sein, das mit meiner Vergangenheit in Verbindung zu bringen.

Könnten Sie etwas über Ihren Einstieg ins Gastgewerbe, ins Geschäftsleben, erzählen? Immerhin sind Sie so etwas wie ein Pionier gewesen. Nach Ihnen ist es fast eine Mode geworden, daß Studenten, Intellektuelle Lokale gründen. Umso interessanter ist die Frage, warum Sie Gastwirt geworden sind.

Ich war schon darauf vorbereitet durch meine Wohnung in der Judengasse. In Wien hat es damals nur zwei Lokale gegeben, wo man hingehen konnte. Einmal das Cafe Sport in der Schönlaterngasse, und dann das Cafe Savoy – beide Lokale gibt es nicht mehr.

Aber auch, wenn man dort hingegangen ist, konnte man eigentlich nicht intensiv miteinander reden. Man ist dort nur hingegangen, um sich anzusaufen.

In unsere Wohnung in der Judengasse sind nur Leute hingekommen, die miteinander wirklich reden wollten und das auch getan haben. Zahllose Pläne sind dort entwickelt worden, die dann die einzelnen für sich entwikkelt haben, aber vorher konnten sie mit andern darüber reden. Es war eine sehr anregende Atmosphäre, vor allem war das ein Platz, wo sich die Leute wirklich wohlfühlen konnten.

Ich bin damals freigesprochen worden. Man hätte mich ja sehr viel stärker anklagen können, aber da hat den Leuten das Material gefehlt. Tatsächlich bin ich der Initiator der Aktion im Hörsaal 1 gewesen. Das war ein Zufall, ein anderes Mal war es der Muehl oder so.

Oswald Wiener

Ich habe mich bemüht, dort so weit wie möglich die Atmosphäre efnem Cafe anzunähern. Es hat unzählige Schallplatten gegeben, ich habe mich immer bemüht, daß die neuesten Zeitungen da sind, ein Billard habe ich auch gehabt. Zwei Räume, zwei große Räume waren sogar im Stil eines Cafes eingerichtet. Wir haben Cafehaussessel gehabt, Cafehaustische, die Leute haben sich wie in einem Cafehaus gefühlt, und sie haben das, was sie getrunken haben, selber mitgebracht. Zahllose Parties haben dort stattgefunden.

Allerdings, im Jahr 1968 war der Punkt erreicht, wo meines Bleibens in Österreich schlechterdings nicht länger möglich war.

Nach dem Prozeß wegen des Happenings im Hörsaal 1?

Ich bin damals freigesprochen worden. Man hätte mich ja sehr viel stärker anklagen können, aber da hat den Leuten das Material gefehlt. Tatsächlich bin ich der Initiator der Aktion im Hörsaal 1 gewesen. Das war ein Zufall, ein anderes Mal war es der Muehl oder so.

Mir war auch von vornherein klar, was da dem SÖS zugefügt werden würde, was da ablaufen würde. Das hätte man mir nachweisen können, wenn man es geschickt genug angefangen hätte. Offenbar war die Staatsanwaltschaft dazu jedoch nicht in der Lage. So hat man mich einer Sache angeklagt, bei der man sehr leicht beweisen konnte, daß ich damit nichts zu tun hatte.

Irgendein Idiot hat bei der Diskussion im Hörsaal 1 gesagt, das ist doch gar nichts, was wir da in der Uni machen. Wir sollten doch in den Stephansdom gehen und dorthin scheißen – dann nimmt er seinen Hut vor uns ab und so. Sowas hätte ich nie sagen können, weil für mich die Kirche nie ein Feind war.

Für mich ist die Kirche total erledigt, kein Diskussionsthema. Ich habe immer gelacht über den Nitsch mit seinen religiösen Anwandlungen.

Ich interessiere mich sehr für religiöse Erfahrungsweisen, wie sie in der Mystik oder im Urchristentum vorkommen, aber mich interessiert das als Bewußtseinszustand, und mit Religion hat das nicht das Geringste zu tun.

Aber im Hörsaal 1 hat das einer gesagt, – „der Stephansdom“ -, und einer der Zeugen, die sich da sehr spontan und sehr freiwillig zur Verfügung gestellt haben, hat behauptet, ich sei derjenige gewesen. Darauf sind wir ohne Federlesen verhaftet worden. Das ist also guter österreichischer Stil.

In einem Rechtsstaat hätte man uns vorgeladen, und man hätte uns dann eventuell angeklagt.

Auf freiem Fuß!

Diese Leute, die damals Funktionäre der österreichischen Justiz waren, die wollten uns mit dem Vorschlaghammer einmal eine auf den Kopf geben. Ich kann mir diese ganze Ereigniskette ja nur so erklären, daß die Herren von der Justiz schon wußten, daß sie uns nicht werden verurteilen können. Besonders bei mir ist das ganz klar, sie haben mir wenigstens diese zwei Monate Untersuchungshaft aufgebrummt.

In der zweiten Woche meiner U-Haft haben meine Freunde den Kerl ausfindig gemacht, der das mit dem Stephansdom gesagt hatte. Vor dem Untersuchungsrichter hat er diese Tatsache auch zu Protokoll gegeben. Darauf haben ihm die Juristen gesagt, wie können Sie nur so einen Blödsinn sagen, und haben ihn heimgehen lassen.

Mich aber haben sie nicht entlassen aus der U-Haft, ich bin weiter gesessen. Es hieß, da der Verdacht besteht, daß ich das mit dem Stephansdom gesagt habe, besteht offenkundig Verabredungsgefahr, weil die letzten Zweifel an meiner Täterschaft nicht ausgelöscht waren, besteht auch Wiederholungsgefahr, ich hätte das quasi schon angekündigt, daß da etwas passieren würde – und deshalb hat man mich nicht entlassen. Ich bin erst am Tag des Prozesses entlassen worden, nach dem Prozeß.

Der wahre „Täter“ ist vor Gericht erschienen, vor einem Geschworenengericht, Herr Geyrhofer! Er ist erschienen und hat zugegeben: Er war’s. Der Richter hat dann väterlich geseufzt: Na sowas, wie können Sie so einen Wahnsinn sagen. Und der hat geantwortet: Ja, ich war ganz außer mir. Der Richter: Ja, ja, wir können das verstehen. Und dann haben sie ihn heimgeschickt, und in der Urteilsbegründung stand, einen Anspruch auf Haftentschädigung gibt es nicht, weil es doch nach den Gese1zen der elementaren Logik klar sei, wenn einer etwas gesagt hat, kann es auch ein anderer ebenfalls gesagt haben.

Ich habe mich weiter nicht darum gekümmert, ich war nicht auf die Haftentschädigung aus. Ein Eingeständnis von Seiten der österreichischen Justiz, das hätte mich wenigstens streckenweise versöhnen können mit dieser Justiz. Wenn da ein Richter zugegeben hätte, so geht das auch wieder nicht, bei aller sittlichen Entrüstung sind wir immer noch ein Rechtsstaat – dann wäre ich bereit gewesen, darüber nachzudenken, ob nicht der österreichische Rechtsstaat irgendeinen Kern hat, an dem man weiterarbeiten könnte.

Für mich ist der Rechtsstaat zwar ein Provisorium, bis eine weitere Entscheidung über grundlegende Dinge vorliegt – aber meine Aktionen haben sich nie gegen den Rechtsstaat als solchen gerichtet, sondern gegen die Tendenzen, die den Rechtsstaat als das Ultimo, als das Ziel der Geschichte angesehen haben.

Und danach sind Sie nach Westberlin ausgewandert?

Also in den Wochen nach meiner Entlassung, da waren wir ja alle verfemt, da gab es alle möglichen Ereignisse …

Die Zeitungen habe ich damals gelesen.

Nicht nur in den Zeitungen, sondern überhaupt in der Öffentlichkeit, auf der Straße, in Lokalen. Nähere und nicht nähere Bekannte haben nicht mehr gegrüßt. Ich kann mich erinnern, wie der Uzzi Förster einen Tobsuchtsanfall gekriegt hat, als er erfahren mußte, daß in die Universität hineingeschissen worden ist. Das war einer von den Leuten, mit denen ich zehn Jahre lang auf Duzfuß war.

Wenn man in ein Lokal Nachtmahl essen gegangen ist, hat mir einer auf die Schulter geklopft: Gehn’S Herr Wiener, kommen’S einmal auf die Seiten. Ich weiß gar nicht, wer das ist und stehe halt auf. Ich gehe mit auf die Seiten und der sagt: Gehn’S Herr Wiener, passen’S auf, der Inspektor Soundso, da ist noch eine Unklarheit, kommen’S mit aufs Kommissariat. So Witzbolde eben.

Man hat sich ständig beobachtet gefühlt und hat bemerkt, jetzt ist man Staatsfeind Nummer 1. Eine schmeichelhafte Situation. Wenige dürfen sich – auch nur auf kurze Zeit – als Staatsfeinde fühlen. Aber dann war die Belastung doch so stark, daß ich anläßlich eines bestimmten Ereignisses quasi unauffindbar geworden bin

Was war das für ein Ereignis?

Ich will gar nicht in Abrede stellen, daß ich immer wieder in Reibereien mit der Polizei gekommen bin. Ich habe ‚zig Schlägereien gehabt. Ich war ein betrunkener Randalierer, ein Störer der öffentlichen Ordnung. Ich habe immer Scharmützel mit Polizisten gehabt.

Ich bin ein großer Polizistenhasser, auch heute noch, und habe keine Gelegenheit vorbeigehen lassen. Ich habe auch Pistolen besessen.