Interview

Oskar Werner – Mein Theater ist tot. WIENER-Archiv 1981

Es war eines seiner letzten Interviews in einem deutschsprachigen Medium, das Oskar Werner Gerda-Maria Schreiber und Werner Rosenberger im Dezember 1981 für den WIENER gab. Hier die Nachlese.

Die Etikette des Schwierigen ist ihm ebenso verhasst wie der Ruf des Größenwahnsinnigen. Doch wann immer der Name Oskar Werner in den letzten Jahren fiel, waren Mißverständnisse und Zerwürfnisse mit Regisseuren und Theaterdirektoren im Spiel. Für den österreichischen Schauspieler ist derlei nur das Resultat seiner rigiden Prinzipientreue. Denn Käuflichkeit ist dem alternden Mimen seit jeher ein Greuel. Nun verbringt der geborene Wiener die meiste Zeit in seinem Haus in Liechtenstein bei „seinen“ Dichtern und beweint den Niedergang des deutschen Theaterbetriebs: „Mein Theater ist tot.“

WIENER: Herr Werner, Sie nannten die Schauspielerei einmal einen „komischen Beruf für Erwachsene“. War das ernst gemeint oder bloß eine Koketterie?

WERNER: Ich sagte gegenüber dem „Life-Magazin“: „Acting is a phony profession for a grown up man if there is no spiritual manifestation behind it.“ Und wird der letzte Teil des Satzes einfach weggelassen, so sieht man natürlich seinen Sinn nicht mehr. Ich meinte damals, daß die Schauspielerei für einen erwachsenen Mann ein verlogener Beruf wäre, wenn keine geistige Offenbarung dahintersteckt. Darum geht es mir im wesentlichen. Das ist es auch, was ich heute vermisse.

WIENER: Und welche Rolle spielen Sie heute?

WERNER: Nach Camus kann man nur noch revoltieren oder resignieren – ich aber bin in der Revolte, weil ich mich auflehne. Ich bin altmodisch und ein Mann mit einer alten Seele. Ich ging einst zum Theater, um die großen Meistewerke zu spielen, und manchmal erinnert man sich noch an Hamlet, Torquato Tasso, Don Carlos oder Kabale und Liebe. Ich bin im Monat Luthers geboren und ein echter Protestant. Ich protestiere gegen den heutigen Zeitgeist. Wenn ein Kind ein brennendes Streichholz an ein Benzinfass hält, so kann man es dafür nicht verantwortlich machen. Aber wenn man sich wie ich ein Leben lang bemüht, für den Adel des Geistes und für die Qualität des Gefühls einzutreten, dann kann man die Schändungen, die heute an den großen klassischen Meisterwerken vollbracht werden, einfach nicht mitmachen. Das wäre ja dann die billigste Kollaboration.

WIENER: Also ein Protest gegen den Ungeist der Zeit mit den klassischen Meisterwerken?

WERNER: Ich glaube, daß wir in dieser Hinsicht der heutigen Jugend gegenüber eine besondere Verantwortung tragen. Die Jugend ist ja heute sehr verzweifelt und führerlos, und deshalb randaliert sie so. Nur ist das nicht mit Fenster-Einschlagen auf der Zürcher Bahnhofsstraße zu retten, sondern genau mit dem Gegenteil. Protestieren soll man in einer würdigen Form. Als leidenschaftlicher Anhänger von Friedrich Schiller kann ich da nur sagen: „Kunst ist eine Tochter der Freiheit:“ Das stimmt, aber Schiller hat dem Künstler auch noch etwas anderes aufgetragen: „Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben. Bewahret sie, sie sinkt mit euch, mit euch wird sie sich heben.“ Und so unwürdig, wie sich heute das Theater, der Film und das Fernsehen gebärden, einen solchen Tiefgang hat es in den 43 Jahren, in denen ich selbst jetzt schon beim Handwerk bin, noch nie gegeben.

WIENER: Kritisieren Sie damit in erster Linie die aufgegriffenen Stoffe oder deren Gestaltung und Aufbereitung?

WERNER: Alles, es ist ja ein Aufstand der Massen, es beherrschen doch Banalität und Trivialität. „Es ist die Hefe, die den Tag regiert“, heißt es um noch einmal Schiller zu zitieren.

WIENER: Was können die klassischen Stoffe Ihrer Meinung nach der Jugend von heute vermitteln?

WERNER: Das liegt doch an der Jugend. Man begreift ja Dinge immer nur so weit, wie man eben selber ist. Ein Meisterwerk wird einem nicht über Nacht geschenkt, das muß man sich erst erwerben. Daß ich heute die „Zauberflöte“ auswendig kann, ist mein Glück, denn die gehört auch mir und nicht nur dem Karl Böhm.

WIENER: Aber gibt es nicht vielleicht aktuellere und zeitgemäßere Themen, die der von Ihnen angesprochenen Jugend näher stehen als etwa der Stoff von „Kabale und Liebe“?

„So unwürdig, wie sich heute das Theater, der Film und das Fernsehen gebärden, das hat es, seit ich selbst beim Handwerk bin, noch nie gegeben.“

Oskar Werner

WERNER: Das hat ja mit den Stoffen allein gar nichts zu tun. Wenn ich ihnen den „Hamlet“ erzähle, sagen sie wahrscheinlich: Hören’s mir auf mit der Kroll-Oper. Nur kommt es darauf an, wie Shakespeare die Kroll-Oper erzählt hat. Bei Goethes „Faust“ müßte jeder Satz in Gold gefaßt sein.

WIENER: Es wäre immerhin denkbar, daß den Jugendlichen ein Brecht-Stück in der Aussage mehr vermittelt als eines der von Ihnen ans Herz gelegten Goethe- oder Shakespeare-Dramen. Und auch Sie haben als deklarierter Brecht-Gegner mit dem „Lied vom toten Soldaten“ ein Brecht-Gedicht in Ihr jüngstes Lesungs-Repertoire aufgenommen.

WERNER: Ich habe mir deshalb auch überlegt, ob ich jetzt ein Verräter bin oder nicht. Nun, ich bin hundertprozentig gegen die politische wie menschliche Einstellung des Herrn Brecht. Denn wenn man so ein wahnsinniger Kommunist gewesen ist, wie er es war, dann hätte man den Krieg in Sibirien erleben sollen und nicht im wunderschönen Kalifornien bei den feindlichen Amerikanern. Da hätte schon Konsequenz dazugehört. Und als er zum Aufstand in Ostberlin ein Solidaritätstelegramm geschickt hat, da war es für mich vollkommen aus. Aber dieses „Lied vom toten Soldaten“ sagt genau das aus, was ich will – und daß Brecht ein Dichter war, das wissen wir ja.

WIENER: Nun muß aber sicher nicht jeder im Schützengraben gelegen und Stalingrad überlebt haben, um als Pazifist gegen den Krieg eintreten zu können …

WERNER: Nur bin ich gegenüber Brechts Theatertheorie vollkommen negativ eingestellt. Denn er sagt, daß es im Theater nur auf das Aufzeigen ankommt und nicht auf die magische Verwandlung, weshalb ich noch zum Theater gegangen bin. Allein mit simplen Gesten kann ich auch auf Hitler zum Beispiel machen, aber damit kann ich nur im Kabarett auftreteten – mit Schauspielkunst hat das nichts zu tun.

WIENER: Und wie sind Sie ursprünglich zur Schauspielerei gekommen, Sie wollten doch einmal Arzt werden, nicht wahr?

WERNER: Ja, mit acht Jahren. Natürlich nur Frauenarzt, weil mich das damals interessiert hat. Mit elf kam dann die Schauspielerei, das ist wie eine Sturmflut über mich hereingebrochen. Ich hatte da in einer Schüler-Aufführung den dritten Feuerwehrmann mit drei Sätzen zu spielen. Und ich dachte mir schon damals, den ersten Satz, den du je vor dem Publikum sprichst, mußt du dir merken für die Zeit, wo du ein berühmter Schauspieler bist. Das war alles schon vorgeplant. Und der Satz damals lautete: „Wo brennt’s.“ – Das ist dann auch symptomatisch für mich geworden.

WIENER: Und wie wird der berühmte Schauspieler heute mit seinem Star-Dasein fertig?

WERNER: Man gewöhnt sich daran.

WIENER: Ihnen wird mitunter Arroganz vorgeworfen?

WERNER: Da heißt es bei Friedrich Rückert: „Demütig sollst Du sein, doch zu der Demut Ehren. Sei gegen Stolze, um Demut sie zu lehren.“ Ich habe auch schon einmal einen Bundespräsidenten einfach stehen gelassen, weil er sich schlecht benommen hat. – Da kenne ich nichts.

WIENER: Sie werden aber auch gerne als Einzelgänger apostrophiert, weil Sie sich in den letzten Jahren oft in die Einsamkeit zurückgezogen haben.“

WERNER: Das mach ich gern, weil mir der Zirkus, der mit meinem Beruf zusammenhängt, verhaßt ist. Ich habe lieber mit dem „Hamlet“ Schlagzeilen gemacht als mit meinen Amouren. Bei Rilke steht: Ruhm ist nichts als die Summe aller Mißverständnisse, die sich um einen Namen sammeln. Und Matisse sagte: Berühmt soll man sein, aber unbekannt. Nur haben es die Maler da leichter. Ich glaube, Picasso wurde in einem Kaffeehaus nicht immer gleich erkannt. Da wir Schauspieler aber Bildner und Bildwerk zugleich sind, werden wir eben immer gleich damit identifiziert.

WIENER: Apropos „Hamlet“. Sie haben das Shakespeare-Drama 1970 bei den Salzburger Festspielen in einer Doppelaktion gespielt und inszeniert. Die Kritik sprach damals von einer „dänischen Katastrophe“. Wie sehen Sie Ihre Arbeit in Salzburg im Rückblick?

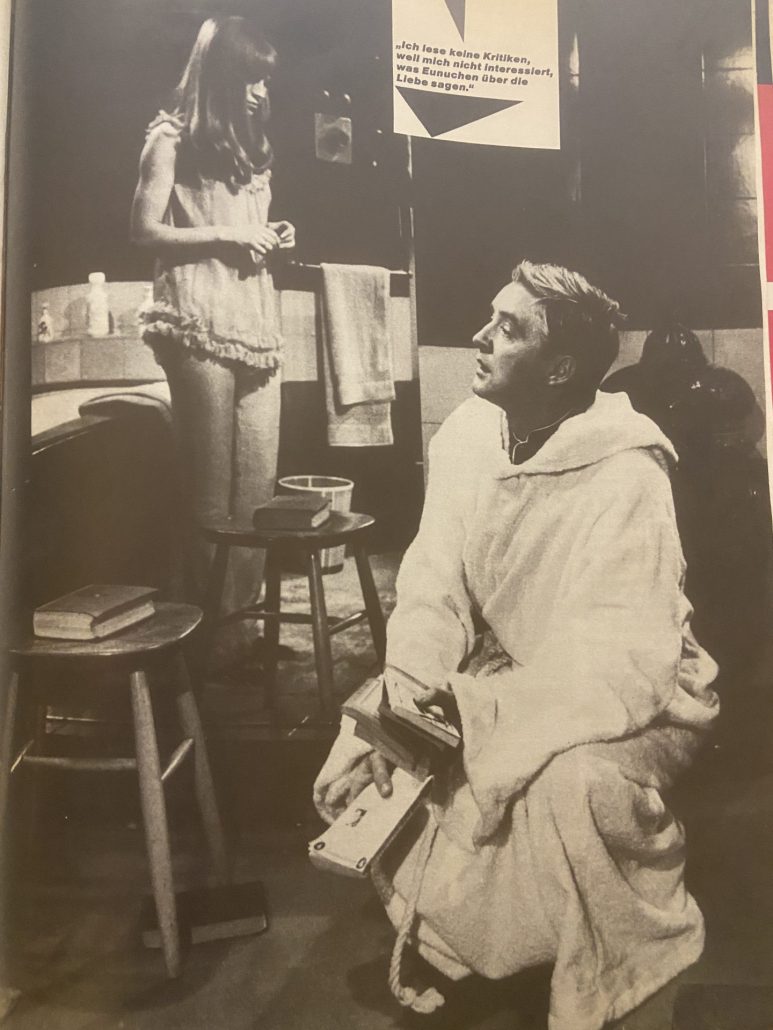

„Ich lese keine Kritiken, weil es mich nicht interessiert, was Eunuchen über die Liebe sagen.“

Oskar Werner

WERNER: Ich lese keine Kritiken, weil mich nicht interessiert, was Eunuchen über die Liebe sagen. Ich kenne die Schlangengrube Salzburg. Als ich ein Jahr vorher den Vertrag unterschrieb, sagte ich: Und darf ich jetzt schon meine schlechten Kritiken schreiben? Die Vorstellungen waren damals bereits im März ausverkauft und die Karten wurden am Schwarzmarkt zum neunfachen Preis gehandelt. Deshalb haben wir auch gar keine Pressekonferenz gegeben. Dieses Trommelrühren, wie das die schamlosesten Politiker machen, damit sie gewählt werden, das habe ich immer unter meiner Würde empfunden. Ich könnte auch nicht wie Eisenhower auf einem Elefanten einreiten, nur damit die Leute zu meinen Lesungen kommen. Ich stehe auch heute noch vollkommen hinter dieser „Hamlet“-Inszenierung. Bei der Premiere habe ich beim 56. Vorhang zu zählen aufgehört – mehr brauche ich ja gar nicht.

WIENER: Im „Hamlet“ des Jahres 1970 spielte Achim Benning den Horatio. Hat Benning als Direktor des Wiener Burgtheaters denn nie den Kontakt zu Ihnen gesucht?

WERNER: Doch, er hat mich schon besucht. Aber mein Theater ist tot, und deshalb kam es zu keinem weiteren Engagement an das Burgtheater. Das ist einfach eine Frage des Glaubensbekenntnisses. In dieser Hinsicht bin ich ebenfalls altmodisch. Schuster bleib‘ bei deinen Leisten.

WIENER: Gibt es auch keine deutsche Bühne, an der Sie spielen wollen?

WERNER: Nein. Max Reinhardt sagte einmal: Theater von guten Geistern verlassen, ist das traurigste Gewerbe, die armseligste Prostitution. Und in dieser Zeit leben wir jetzt – im Zeitalter des Exkrementismus. Es gibt kein Theater mehr, an dem ich spielen möchte. Denn was vom Burgtheater bis zur deutschen Bühne gegenwärtig passiert an Klassiker-Schändungen, das ist eine Infamie. Da wird der „Faust“ umgeschrieben, damit das Gretchen schon im Prolog im Himmel vorkommt. Und das eine 70jährige Ophelia die Wahnsinnsszene spielt, das steht nicht in der Partitur. Wenn Goethe und Shakespeare das so gewollt hätten, das hätten sie sicher fertiggebracht. Man ist deshalb Schauspieler geworden, um alle Variationen, die in dieser Seele und in diesem Schicksal vorkommen, zu spielen. Das lass ich mir doch nicht von so einem Schnösel von Regisseur verhunzen. Schon mein großer Freund Werner Krauß prophezeite, daß es zu einer großen Regisseur-Dämmerung kommen muß. Und damals hat immerhin noch Max Reinhardt gelebt. Was soll man denn da heute, bei diesem Ausverkauf sagen.

WIENER: Demnach gibt es auch keinen Regisseur, mit dem sich eine Zusammenarbeit für Sie lohnen würde?

WERNER: Nicht mehr, die sind auch schon alle tot.

WIENER: Wie ist das beim Film?

WERNER: Ich habe mehr als 300 Filme in meinem Leben abgesagt, auch in Hollywood für sehr hohe Gagen. Das liegt daran, daß ich mir der Verantwortung bewußt bin. Im Fernsehen heute gibt es ja nur noch Abendkurse im Verbrechen. Da wird ja alles durchexerziert; daß denen immer noch neue Dinge einfallen, wundert mich ja.

WIENER: Mit welchen Kriterien gehen Sie an einen Stoff, der Ihnen angeboten wird. Wie trennen Sie da die guten von den schlechten Rollen?

WERNER: Da arbeitet man mit der Wünschelrute. Ob sie dann ausschlägt oder nicht, ist ja zunächst eine diagnostische Angelegenheit, in dieser Hinsicht ist der Schauspieler dem Arzt-Beruf ziemlich verwandt. In Amerika werden Stoffe noch behandelt, das heißt das „Treatment“. Und wenn ich gleich ablehe, so meine ich: Bringen sie das in die Prosektur, das stinkt ja jetzt schon.

WIENER: Interessiert Sie der neue deutsche Film, etwa Arbeiten von Schlöndorff und Faßbinder?

WERNER: Faßbinder ist ja ein Brechmittel für mich. Genau deshalb schäme ich mich, daß in meinem Reisepaß noch Schauspieler steht. Ich würde zwar nicht Poet hineinschreiben, aber vielleicht freischaffender Künstler oder Kasperl.

WIENER: Als Konsequenz aus Ihrer vehementen Kritik an der Unfähigkeit der Regisseure heraus haben Sie selbst Regie geführt. Ist es dabei nicht naheliegend, daß Sie nach mehr als 300 abgelehnten Rollen auch selbst einmal ein Drehbuch schreiben, um es eben besser zu machen als die anderen?

WERNER: Das habe ich zum Teil auch getan, zum Beispiel für den Kaspar Hauser. Aber ich konnte das dort nicht anbringen. Beim Film ist es letztlich völlig egal, ob sie Büstenhalter oder Zahnpasta verkaufen. Ich gab einmal einem deutschen Verleiher etwas zu lesen, weil es sich dabei um einen deutschen Stoff handelte. Aber der wollte mich nur belehren, und da habe ich eben den Hörer wieder aufgelegt. Ein Theaterstück ist eine Partitur, aber ein Filmdrehbuch ist höchstens wie ein Fahrplan.

WIENER: Sie haben in dem Film „In den Schuhen des Fischers“ mit Anthony Quinn einen idealistischen Priester gespielt. Die Rolle wurde damals extra für Sie noch geändert?

WERNER: Ja, sicherlich. Dort hatte ich – im Gegensatz zum Österreichischen Rundfunk – noch ein sogenanntes „script approval“, das heißt, ich durfte beim Text dreinreden. Das habe ich auch vom Autor Morris West verlangt. Denn die Frage war: Dieser Preister ist genial, hat neun Bücher verfaßt und wird vom Vatikan verbannt, wie spiele ich das? Da mußten eben zwei Szenen erfunden werden, in denen der Priester verhöhnt wird. Und da wurden eben Experten vom Vatikan eingeflogen, um zu klären, warum der gebannt wurde und Schreibverbot bekam.

WIENER: Sind sie ein religiöser Mensch?

WERNER: Das ist in gewissem Sinn jeder Künstler, auch wenn er noch so ein Freidenker ist, wie ich es bin.

WIENER: Und woran glauben Sie?

WERNER: An das Erhabene und Schöne und daran, daß der Mensch nicht nur ein Schweinehund ist.

WIENER: Haben Sie Angst vor dem Alt-Werden?

WERNER: Das ist nicht schön, aber es steht uns bevor.

WIENER: Haben Sie Angst vor dem Sterben?

WERNER: Das hat doch jeder Mensch.

„Faßbinder ist ein Brechmnittel für mich. Genau deshalb schäme ich mich, daß in meinem Reisepaß noch Schauspieler steht.“

Oskar Werner

WIENER: Wie wollen Sie sterben?

WERNER: Kurz und bündig.

WIENER: Haben Sie Freunde?

WERNER: Die meisten sind auch schon tot. Ich habe immer nach Vorbildern gesucht und die brauche ich auch heute noch. Heute suche ich sie mir eben aus den Büchern oder aus der Erinnerung. Ich kann sehr gut auch allein sein, schöpferisch kann man ohnehin nur allein sein.

WIENER: Wie begegnen Sie im allgemeinen den Menschen? Ist da wegen schlechter Erfahrungen in der Vergangenheit von vornherein Mißtrauen dabei oder gelingt Ihnen das ohne Vorbehalte?

WERNER: Offen bin ich eigentlich immer. Das hat mir im Jahre 1952, als ich zum ersten Mal in Amerika war, so gut gefallen. Als geborenen Wiener darf ich auf Wien schimpfen. Hier ist doch jeder zuerst einmal zu. In Amerika ist das umgekehrt, da sind alle offen. Da muß man den anderen erst einmal enttäuschen, bis er seine Jalousien langsam herunterläßt.

WIENER: Wien wird ja auch ein starkes morbides und destruktives Element nachgesagt.

WERNER: Es ist auch kein Zufall, daß die Psychoanalyse in Wien entstanden ist. Ein hoher Herr vom Rathaus hat mich einmal gefragt, warum ich als Wiener nicht nach Wien zurückkehre; und da antwortete ich ihm mit einem Vergleich von Paris und Wien. In Paris gibt es ebenfalls eine große Rivalität: Schreibt dort einer ein Buch, so schreibt der andere eines dagegen. In Wien schüttet man Salzsäure über das Bild des anderen oder hält ein Streichholz an das Manuskript des anderen. In Paris hat man zwei Bilder und zwei Bücher, in Wien hat man kein Bild und kein Buch – das ist das Destruktive an Wien. In diesem Punkt ist Österreich zu klein. Hat hier jemand eine Machtstellung inne – ein Politiker, ein Theaterdirektor oder ein Funktionär, der im Krematorium bei den Festspielen sitzt – so hat er eine absolut autonome Stellung. In Amerika gibt es das nicht, da ist die Konkurrenz offen.

WIENER: Wo würden Sie sich politisch einordnen?

WERNER: Ich bin überhaupt kein Politiker. Der Mensch allein ist schon Drama genug. Da kann ich wieder nur Goethe zitieren: „Politisch Lied, pfui, ein garstig Lied.“ Und wenn man sieht, wie sich die Politiker beschimpfen und bekämpfen, da ist nicht viel Niveau dabei. Da halte ich mich lieber an meine Dichter.

WIENER: Ihr jüngstes Lesungs-Programm mit „Gedichten gegen den Krieg“ ist in seiner Aussage und Botschaft dennoch eminent politisch. Die Frage ist nur, ob die Leute nicht vornehmlich wegen Ihrer angeblich erotisch timbrierten Stimme kommen – und dabei der Inhalt der Anti-Kriegsgedichte auf der Strecke bleibt?

WERNER: Ich mache das, weil ich den Menschen etwas mitzuteilen habe, was vor allem mich angeht. Und weil ich Pazifist bin und im Krieg fahnenflüchtig war, so habe ich der Jugend mitzuteilen, was ich über den Krieg denke. Und wenn sie nur wegen meiner Stimme kommt, so ist es ja auch gut.

WIENER: Fallen Ihnen Lesungen schwerer als das Theaterspielen? Auf der Bühne weint doch der Prinz von Homburg, bei den Lesungen hingegen ist es Oskar Werner, der weint.

WERNER: Lesungen sind fast Exhibitionismus. Film, Theater und Vortrag sind ganz veschiedene Sparten, so wie Picasso eben Malerei, Keramik, Zeichnungen und Skulpturen gemacht hat, so haben auch diese Sparten völlig verschiedene Gesetze. Man darf ja am Vortragspult nicht Theater spielen. Wenn ich auf der Theaterbühne als Figur auftrete, so ist das etwas ganz anderes als bei einer Lesung, bei der ich als Privatmensch herauskomme und mich erst mit dem Gedicht verwandle.

WIENER: Gibt es für Sie so etwas wie eine Lieblingslektüre?

WERNER: Das läßt sich nur schwer sagen. Man kann auch nicht von einer Lieblingsfrau sprechen.

WIENER: Und wie ist Ihre Beziehung zu Frauen?

WERNER: Nun, das ewig Weibliche zieht uns hinan – es kann uns auch hinabziehen, wenn man sich hinabziehen läßt.

WIENER: Lassen Sie sich hinabziehen?

WERNER: Schwer. Ich bin noch ein Patriarch.

WIENER: Einen patriarchalischen Menschentypus hätten Sie in Luchino Viscontis Film „Ludwig II.“ mit Helmut Berger und Romy Schneider spielen können, als Sie die Rolle des Richard Wagner angeboten bekamen. Warum haben Sie damals abgelehnt?

WERNER: Weil ich Richard Wagner hasse wie die Pest. Wenn es ein Genie des Kitsches gibt – was in sich schon wieder ein Widerspruch ist – dann ist das für mich Wagner. Meine Bedingung für den Part war, Wagner so zu spielen, wie er wirklich war: ein o-beiniger Sachse, der ein richtiger Schweinehund war und alle Leute nur ausgenützt hat. Aber da meinten die Produzenten, das ginge nicht wegen des deutschen Marktes. Deshalb mußte ihn eben ein anderer spielen.

WIENER: Später sollten Sie dann Frederic Chopin in einem Streifen mimen, für den Jean Anouilh das Drehbuch schreib. Woran scheiterte dieses Projekt?

WERNER: Anouilh hat mir aus freundschaftlichen Gründen davon abgeraten. Er sagte, er wollte einen Film für mich schreiben und nicht für Jeanne Moreau, die die George Sand spielen sollte. Anouilh meinte, ich wäre in dem Film nur eine Episode gewesen und es hätte sich nicht gut gemacht, wenn ich die ganze Zeit hindurch nur Blut gehustet hätte. Und da hatte er vollkommen recht. Anouilh hat eben noch etwas vom Theater und vom Geheimnis der Schauspielerei verstanden.

WIENER: Sie waren auch für eine Rolle in Otto Schenks bisher einzigem Film – Arthur Schnitzlers „Reigen“ – vorgesehen.

WERNER: Dazu kam es nicht, weil die Darstellung sich nicht mit der puren Andeutung begnügte, sondern es ein rein pornografischer Film wurde. Und das habe ich nicht sehr gerne. Erstens bin ich selbst kein Voyeur, sondern glaube an das Do-It-Yourself, und zweitens bin ich ein Anhänger von Schopenhauer, der sagte: In der Andeutung liegt das Wesentliche. Deshalb kann auch eine Wachsfigur nie ein Kunstwerk sein, weil dem Betrachter nichts zum Erfüllen in seiner Phantasie übrig bleibt.

WIENER: Mit Francois Truffaut hatten Sie internationale Filmerfolge. Welche waren die Gründe für Ihr späteres Zerwürfnis mit dem Regisseur?

WERNER: Bei dem Film „Jules et Jim“ war unsere Zusammenarbeit noch sehr gut, weil ich zwar französisch sprach, obwohl ich die Sprache nicht konnte. Aber wenn man aus Wien kommt, hat man das ein bißchen im Ohr. Bei „Fahrenheit 451″ war die Situation anders. Truffaut konnte nicht englisch. Aber der Hauptgrund war wahrscheinlich der Altersunterschied von rund zehn Jahren und der Umstand, daß er Franzose ist. Denn ich habe als Bub in der Kristallnacht gesehen, wie die Synagogen brannten und die SA Scheiterhaufen mit Büchern von Sigmund Freud und Stefan Zweig errichteten. Mir war deshalb Truffauts Darstellung zu klein und zu billig. Ich sagte, ich finde sie schlicht infantil. Daß Truffaut das dann der Presse gegeben hat, finde ich geschmack- und taktlos. Denn selbst wenn ich mit meiner Liebsten streite, so geht das nicht einmal meine Nachbarn etwas an.

WIENER: Welche Qualitäten hat ein Regisseur wie Stanley Kramer aufzuweisen, daß Sie mit ihm von dem Streifen „Das Narrenschiff“ bis heute immer wieder zusammengearbeitet haben?

WERNER: Stanley Kramer ist der Filmregisseur, mit dem ich bisher am besten zusammengearbeitet habe. Er hat unglaubliche Feinfühligkeit, vor allem läßt er den Schauspieler sich entwickeln und blühen. Sonst wird beim Film vergewaltigt, Kramer hingegen ist wie ein Gärtner, der die Pflanzen umhegt. Mit ihm habe ich am besten gearbeitet, so wie mit Herbert Waniek am Burgtheater. Der war ein sogenannter Lasser, der wie ein Schutzengel hinter einem hergegangen ist. Er wußte, daß man einen Schauspieler nicht umfunktionieren kann und warum der Mephisto sagt: Setz die Perücke auf und Millionen Locken und setz deinen Fuß auf ellenlange Socken – du bleibst doch immer, was du bist.

WIENER: Die Qualität des Entwickeln-Lassens wurde doch auch dem Werner Krauß zugeschrieben.

WERNER: Krauß hat sogar gefordert. Er hat von Max Reinhardt verlangt, er soll ihm nicht dreinreden, weil er ihn stört – und Reinhardt hat sich gefügt. Aber Werner Krauß hatte eben eine so große Palette, daß er vom Cäsar bis zum Hauptmann von Köpenik alles spielen konnte.

WIENER: Für den Österreichischen Rundfunk sollten Sie einen „Faust“-Film drehen. Warum kam es bis heute nicht dazu?

WERNER: Ich habe das Projekt eineinhalb Jahre vorbereitet, hatte alle meine Mitarbeiter an der Hand. Aber es ist, um mit Hamlet zu sprechen, „an der Anmaßung der Ämter“ gescheitert. Ich habe mich schon der Hitler-Diktatur nicht gebeugt und es Gott sei Dank überlebt – der Bürokratie beuge ich mich genauso wenig. Der Österreichische Rundfunk hat von mir das Recht verlangt, die letzte Fassung des Films zu schneiden, zu kürzen, Szenen und sogar den Titel zu ändern! Das darf ich Goethe nicht antun. Oberdrein hat man von mir verlangt, einen Co-Regisseur zu akzeptieren. Nun habe ich schon vor 20 Jahren einen „Judas“-Film in fünfzehneinhalb Drehtagen gemacht, in dem ich auch die Hauptrolle spielte, und solche Bedingungen kann man mir nicht zumuten. Immerhin habe ich in aller Demut und Bescheidenheit Erfolge gehabt, von Wien bis Hollywood, von Paris bis London und von Hamburg bis Rom. Ich kann mir da von Banausen nichts vorschreiben lassen.

WIENER: Es war die Rede von 29 Millionen Produktionskosten für den „Faust“-Film. Sie hätten für Ihre Vierfachfunktion – Regie, Drehbuch, Faust und Mephisto – eine Gage von sieben Millionen veranschlagt.

WERNER: Das ist falsch. Es war ein Budget von 22 Millionen vorgesehen, plus einer Reserve von zwei Millionen Schilling. Ich habe mich zudem persönlich dafür verbürgt, diese Summe nicht zu überschreiten. Außerdem war niemals die Rede davon, daß mich der Österreichische Rundfunk als Hauptdarsteller, Regisseur , Drehbuchautor und Producer verpflichtet. Der „Faust“-Film sollte vielmehr in einer Koproduktion zwischen meiner Firma, der Oskar-Werner-Poductions, und dem ORF, entstehen. Der ORF war für die Finanzierung verantwortlich – ich für alle künstlerischen Belange.

WIENER: Und Ihre angebliche Gage von sieben Millionen Schilling?

WERNER: Ist ebenfalls falsch. Diese Summe war im Budget zur Abdeckung sämtlicher Rechte und Lizenzen vorgesehen – und zwar weltweit, da der Film nicht nur im Fernsehen, sondern unbedingt auch im Kino hätte gezeigt werden sollen, und das nicht nur in Europa, sondern auch in den USA und Japan. Denn schließlich ist das Kino das echte Volkstheater heute. Außerdem war eine Verwertung des „Faust“-Films auf Video-Cassetten und Bildplatten vorgesehen.

WIENER: Eine Auflage möglicher Financiers des „Faust“-Projekts war eine prominente Besetzung des Gretchens. Mit Ihrem Vorschlag, für diese Partie Nastassja Kinski zu verpflichten, stießen Sie jedoch auf wenig Gegenliebe?

WERNER: Der Österreichische Rundfunk bestand auf einem international bekannten Gretchen. Außer mit Nastassja Kinski erschien mir diese Bedingung unerfüllbar. Ich glaube kaum, daß sich Ingrid Bergmann einer chirurgischen Operation unterzogen hätte, und das Elexier der Hexenküche ist auch den Chemikern von heute noch unbekannt. Fräulein Kinski hätte mit Begeisterung die Rolle des Gretchens übernommen. Nur hat sich der ORF bei ihr nicht mehr gemeldet. Und weil der ORF keine weiteren Vertragsverhandlungen mit ihr führte, hat sie andere Angebote in Hollywood angenommen.

WIENER: Ist das „Faust“-Projekt nun endgültig begraben.

WERNER: Ich bin im Gespräch wegen eines Films mit Stanley Kramer, es geht dabei um die Geschichte eines polnischen Emigranten, die in New York spielt. Ein tolles Buch. Dann ist noch – wie gesagt – das „Faust“-Projekt warm im Ofen. Und dann möchte ich noch einen Film über Joseph II. machen, weil er für mich eine der modernsten und umwerfendsten Persönlichkeiten ist.

WIENER: Wie meinen Sie das?

WERNER: Joseph II. hat nicht nur lange vor Freud den Mutterkomplex quasi den Ödipus-Komplex an seiner Mutter vorexerziert, sondern war auch ein richtiger Revolutionär auf dem Thron. Er hat mit dem Vatikan gebrochen, daß der Papst eigens nach Wien kommen mußte. Und zum Staatskanzler Fürst Kaunitz sagte er damals: Sie dürfen ihm keinen Schritt entgegengehen, der Papst muß zum Kaiser kommen und sie vertreten den Kaiser. Er hat nach dem Toleranz-Patent die Juden nicht nur durchreisen lassen, sondern sie in Österreich wirklich aufgenommen. Deshalb haben die Juden auch so schöne Namen wie Grünbaum, Blaustein usw. Er hat verlangt, daß die Juden deutsch lernen. Er hat die Jesuitenorden, also die SS seiner Mutter, aufgelöst, und als man ihn fragte: Und wer soll den Juden deutsch beibringen?, sagte er: Meine Jesuiten, gebildet sind sie ja, und sonst haben sie ja jetzt nichts zu tun. Und als Joseph II. dem Volk den Prater schenkte und die adeligen Kritiker meinten, man wolle doch irgendwo unter sich sein, meinte er: Das kann ich ja auch nicht, sonst könnte ich nur mehr in der Kapuzinergruft aus- und eingehen. Das war eine ganz wesentliche historische Erscheinung. Aber ich bin da erst bei der Quellenforschung. Aber das wäre ein österreichischer Film, der vielleicht mit Sound of Music konkurrieren und auch im Ausland laufen könnte.

WIENER: Herr Werner, wovon leben Sie heute?

WERNER: Von dem, was ich verdiene. Ich war ja in Hollywood und habe dort ein paar Filme gemacht. Aber ich käme auch mit einer Erdäpfelsuppe aus. Und trotzdem habe ich ein sehr schönes Haus in Liechtenstein. Wenn ich am Wiener Burgtheater geblieben wäre, hätte ich wahrscheinlich höchstens ein Zelt oder einen Wohnwagen.

„Wenn ich am Wiener Burgtheater geblieben wäre, hätte ich wahrscheinlich höchstens ein Zelt oder einen Wohnwagen.“

Oskar Werner

WIENER: Sie sind offensichtlich ein Mensch, für den das Wort Kompromiß nicht existiert.

WERNER: Nein, aber ich beuge mich nicht. Marquis Posa sagt: Ich kann nicht Fürstendiener sein. Und ich kann nicht Diener von Beamten und Regisseuren sein. Es gibt am Schiff nur einen Kapitän – und der bin ich. In dem Moment, wo ich ein Theaterstück eben nach meinen Vorstellungen verwirklichen könnte, würde ich es wieder machen. Herbert von Karajan sagte damals in Salzburg: Ladet den Narren ein, aber es darf ihm kein Mensch dreinreden. Das hat gestimmt. Er hat schützend seine Hand über mich gehalten. Ich konnte engagieren, wen ich wollte, ich hatte völlige Freiheit. Und dem Herrn Karajan muß das Resultat gefallen haben, denn er hat mir nach der „Hamlet“-Premiere das Du-Wort angetragen, und Karajan ist nur mit sehr wenigen Leuten per du.

WIENER: Gibt es in Ihrer Vergangenheit denn gar nichts, das sie, aus der Rückschau betrachtend, gerne anders gemacht hätten?

WERNER: Ich glaube, das kann man gar nicht, weil doch unser Charakter unser Schicksal ist. Es gibt nur die, die sich verkaufen, die die auf den Strich gehen und die, die ein sogenanntes künstlerisches und ethisches Gewissen nicht haben. Das ist wie mit dem Kind und dem Streichholz; wenn man weiß, daß das Benzinfaß in die Luft geht und es trotzdem anzündet, dann ist man ein Verbrecher.

WIENER: Wir danken für das Gespräch.