Buch

Pantheon – eine Erzählung

„Es geht um einen, der zurückkommt und alles ist anders.“ Konstantin Arnold (29) ist freier Autor, lebt in Lissabon und schreibt Reportagen, aus aller Welt, für Tageszeitungen & Magazine, um sich freitags gute Oliven und portugiesischen Rotwein leisten zu können. Gerade tut er das leider nicht, weil seine Lieblingsrestaurants alle geschlossen haben. Dennoch findet er, dass man der Welt jetzt „Geschichten zur Verfügung stellen muß“. Was er hiermit tut. Und zu unserer großen Freude im WIENER.

Text und Fotos: Konstantin Arnold

Und dann kam das schlechte Wetter und brachte das Ende des Sommers. Der Wind brachte es vom Atlantik und zog dann ohne das Ende weiter und der Sommer wollte gar nicht mehr aufhören, zu Ende zu gehen. Man musste die Fenster schließen, damit die Welt drinnen nicht mit unterging und der Wind trieb den Regen gegen die Fenster der Welt und riss die letzten Blätter von den Bäumen, die dann an den Fenstern klebten oder nass und tot zu Boden fielen und dort lagen und lagen, bis sie von irgendeiner kurzen Sonne getrocknet werden würden. Die Welt roch nach totem Laub, das nicht mehr wehte.

Mit dem Regen kam die Traurigkeit in die Stadt und mit der Traurigkeit, diese eine Seite an ihr, die sich nicht mit dieser einen Seite an mir verstand. Ansonsten verstanden wir uns prächtig und ich glaube, dass diese eine Seite der Grund war, dass sich die anderen Seiten an uns, so gut miteinander verstanden. Das dachte ich damals und das denke ich auch noch heute. Es ging immer nur um Sachen, die egal waren, um die wichtigen Sachen stritten wir nie. Bei den wichtigen Sachen war es ganz egal, wer Recht hatte. Wenn irgendetwas wichtig war, setzten wir uns auf die Bänke, im amerikanischen Viertel, die man auf halber Strecke zwischen Treppen gestellt hatte, die nie einer ging, und erklärten uns einander. Wenn wir nicht weiterwussten oder sie sich zu lange erklärte, flogen meine Gedanken davon und ich dachte, dass das hier gute Bänke wären, um ein sich zu erklären, weil sie in einem ganz bestimmten Winkel zueinander aufgestellt wurden und man sich nicht anschreien konnte, wegen der Nachbarn und dass hier viel Unkraut durch das Pflaster wächst, weil hier nie jemand ging.

Ich nahm mir vor, die Treppen öfters zu gehen und irgendwie sah sie mir das immer an, wenn ich an Treppen dachte, die ich öfter gehen möchte und wir begannen zu streiten. Wir stritten von den Treppen bis zum Pantheon und dann zum Miradouro da Nossa Senhora. Einer ging immer vor und der andere rannte ihm nach und am Miradouro da Nossa Senhora begann es zu regnen oder wir bemerkten den Regen erst dort. Die Bäume waren alle kahl und die Kirche war zu und es gab auch sonst nichts zum Unterstellen, nur ein großes Kreuz in der Mitte des Platzes. Wir standen also unter dem großen Kreuz in der Mitte des Platzes, jeder unter seiner Seite des Kreuzes und wurden sehr nass. Ich hatte den ganzen Sommer über auf sie gewartet und ich hatte auch heute auf sie gewartet, obwohl gar kein Sommer mehr war, und ich hatte kein Problem damit gehabt, weil ich nie ein Problem damit hatte und sie ständig zu spät kam und ich ständig so dastand und rauchte und über Dinge nachdachte. Aber als sie heute zu spät kam, küsste sie mich zu flüchtig und sprach nur von ihrer neuen Wohnung und ich sagte ich hätte darüber nachgedacht, dass sie nur noch von ihrer neuen Wohnung sprechen würde und immer zu spät wäre. Sie hatte die gleichen Meinungen, die nicht stimmten, wie ich, aber manchmal saß sie nicht auf Bänken, sondern wie eine Prinzessin auf einem Elefanten, der durch einen Dschungel lief und kämpfte gegen Mücken. Vom Elefanten ausgesehen, fielen meinem männlichen Betriebssystem ihre kurzen Haare auf. Sie waren scharf und kinnlang abgeschnitten und die Spitzen ihre Haare zeigten zu ihrem Mund. Ihr Mund hatte dieses ewige Erste an sich und ein unendlicher Impuls ging von ihm aus, der sich anfühlte, wie die Verheißung von etwas. So als wären erste Küsse mit ihm ein Leben lang möglich.

Damals ging es viel um Sex und das Leugnen von Sex und das durch Sex viele Dinge einfacher wurden und komplizierter. Früher dachte ich immer, dass da etwas zwischen uns ist, bis ich erkannte, dass das, was da zwischen uns ist, nur die Frage war, ob man den Augen des anderen so gefällt, wie man ist, was etwas Gutes war, das zwischen zwei Menschen sein konnte. Es war etwas Gewisses, das zwischen Leuten sein musste, die zusammen sein wollten. Es hatte irgendwas mit Lieben und Hassen und Sein und nicht anders können und Brauchen zu tun. Ich wusste auch nicht, was es war und ich wollte es auch nicht herausfinden. Wir brauchten nie viele Worte, um das und uns zu verstehen, aber einige brauchten wir schon und als wir uns verstanden hatten, verließen wir den nassen und kalten Platz und gingen in ihre neue Wohnung, um näher Beisammen sein zu können und unseren letzten gemeinsamen Abend nicht zu verschwenden.

Gemeinsam befriedigten wir unsere Bedürfnisse und dadurch, dass ich meins befriedigte, befriedigte ich ihrs und es gab in dieser Zeit kein Bedürfnis, dass wir nicht zusammen befriedigen konnten. Ein Glück. Sie zeigte mir ihre neue Wohnung und wir legten uns auf ein Laken, um den neuen Teppich nicht zu versauen und ich wurde unsicher, da ihr die Sache wohl keinen neuen Teppich wert wäre. Regen schlug jetzt heftig ans Fenster. Ich wollte sie und meine Unsicherheit vernichten und versaute sie und den Teppich, lange bevor sie bereit war, sich richtig versauen zu lassen. Es war unser letzter gemeinsamer Abend und wir waren traurig, dass wir unseren letzten gemeinsamen Abend so verbrachten, aber letzte gemeinsame Abende taugen nie etwas, nichts Letztes taugte etwas. Sie weinte wegen des Teppichs und ich, weil sie wegen so etwas wie einem Teppich weinen konnte.

Am nächsten Tag folgte ich meiner Bestimmung, dem Pfiff der Ferne, dem Dampf von Lokomotiven, dem Dröhnen der Triebwerke, die nur vom Boden aus, wie die schönen Schreie der Sehnsucht klingen, wie langes fliegendes Weiß. Außerdem hatte ich viele andere Schreie von letzter Nacht im Kopf, die ihr Stöhnen, an das ich mich lieber zurückerinnerte, völlig übertönten. Es waren so viele und das Flugzeug flog so laut, dass ich der Stewardess am Notausgang gar nicht erklären konnte, was mein Problem ist. Sie brachten mir Ohropax und es war immer noch laut, aber die Lautstarke beschränkte sich auf den Krach in meinem Kopf, der dröhnte wie ein turbinenangetriebener Schrei, der nicht mehr enden wollte und sich anhörte, wie ein Flugzeugabsturz, bei dem alle Gefühle ums Leben gekommen sind. Alles explodierte, das Herz und die Ohren und der Kopf, alles voll davon, voll von letzter Nacht, so laut, dass ich glaubte, selbst zu Schrei und Explosion und Problem geworden zu sein. Das Fliegen konnte vielleicht gar nichts dafür. Ich sah aus dem Fenster, trank Whiskey und Wein, sah ganz weit weg, die ganze Weite der Welt konnte ich sehen, hohl und hoch und weiß in der Sonne lag sie da vor mir und wenn die Gipfel durch das Weiße kommen würden, wäre ich endlich da. Angekommen, bevor ich überhaupt losgeflogen bin. Irgendwie so, erklärte mir mein Sitznachbar, denn, wenn man jeden Tag so fliegen würde, meinte er, kann man doppelt leben und wird halb so alt, muss aber jeden Tag im Flugzeug verbringen und so fliegen. Ich war nicht glücklich, aber auch nicht traurig oder einsam wegen dem, was er sagte, was ohne meine Freundin mit Glücklich sein gleichzusetzen ist.

Auf einmal ist man dann da, ist über ganz viel Leben und ganz viel Land und ganz viel Wasser geflogen. Das Gehirn hängt sich auf. Gerade so die Treppen und das Schreien verarbeitet, da steht man in Patagonien, Feuerland, im Zeitalter des Fliegens. Noch heute oder gestern oder schon Morgen. Die Menschen sehen aus, als würden sie das öfter machen, wüssten genau, was sie da tun und welcher Tag ist. Mein erster Eindruck von Patagonien ist der Geruch von Spülmittel, mit dem ein Taxifahrer eine Fahrertür reinigt und der Anblick einer Landschaft, die ich versuche, aus allen anderen Landschaften zusammenzusetzen, die ich kenne. Nichts kommt ihr gleich. Manche Dinge im Leben sind einfach so schön, sie müssen nicht schöngeschrieben werden. Sie bestechen im metaphorischen Prosagebirge durch ihre Einfachheit. Ohne lauten Knall, ohne etwas Vergleichbares, das es mit seinem bildhaften Gerede zu uns auf die Erde holt. Der erste Blick oder der erste andere Blick oder wenn sie beim Kartenspielen morgens um drei ein Ass auf der Hand hält und im Whiskeyrauch mit mir und meinen Freunden zusammensitzt, Frauenportraits von Tadeusz Styka und chilenische Fjorde.

Vor allem bei den chilenischen Fjorden, muss sich Gott ganz besonders viel Mühe gegeben haben. So wie die muss die Welt ausgesehen haben, bevor wir mit Metaphern und Diesellastwagen kamen. So hoch und so tief, so lebensfeindlich und ununternehmbar. Nichts als Eis und Fels, die in friedlicher Brutalität ihrer natürlicher Extreme, südlich des Südens, am Ende der Welt, Millionen Jahre alt geworden sind. Einfach so, ohne uns, mächtig gewaltig, schon immer hier, während uns Menschen nichts bleibt, als ein mit Gefühlen vollgestopfter Bruchteil des irdischen Augenblicks, den wir uns mit Höhe, Ausmaß, Gewicht und Zeit erklären. Die großen Fragen werden zwischen diesen Felswänden beantwortet. Sie tragen ein fulminantes Geheimnis in sich, alle vier Jahreszeiten, das ewige Schweigen, ihr tröstendes Wunder, immer so dahin, sodass alle Dinge um sie herum, im Angesicht dieser Massivität, zu einer unbedeutenden Angelegenheit werden. Nur schade um die ersten anderen Blicke. Zwischen diesen Felsen hängt wolkenweiche Luft lautlos da, Bäume klettern auf Steroiden die Wände hoch, klettern so hoch sie können, Gletscher schieben sich geduldig durch die Jahrtausende oder kommen unten nur noch als Bach an, und genau diese Gletscher sind es, die aussehen, wie nichts, weil es nichts gibt, dass so aussieht. So blau, so pietätvoll, so wie Patagonien. Es gibt kein Ost und kein West, nur ganz viel Norden und Süden, dazwischen Regenwald und Pfirsiche, Berge, Fjorde, die trockenste Wüste der Welt. Mein Sitznachbar kommt am Taxistand noch mal zu mir und will wissen, warum Autofahren in Chile so schwer sei? Ich kann den Witz schon kommen sehen, zucke aus Höflichkeit mit den Achseln, bereite mich auf ein Lächeln vor, das nicht tiefer gehen wird, als Haut. Antwort: „Weil alles so schmal ist!“ Kurzer, komischer Moment, breitgezogene Lippen und stoßhaftes Ausatmen, aufgeblasene Nüstern. Er machte einen schlechten Witz, aber das war nur seine Form des Gefühls, das wir beide hatten. Gelandet im Nichts, irgendwo im Unaussprechlichem. In einem Orten mit Goldgräberstimmung, der sich Sehenswürdigkeiten aus seiner Geschichte quetscht. Einmal durchlaufen, irgendwas anprobieren, kaufen, fertig. Ganz weit unten, in Feuerland, der südlichsten Stadt der Welt, die nur schön ist, wenn man solche Orte mag. Da wäre noch eine Stadt erklärt mir mein Sitznachbar, aber die wäre noch keine richtige Stadt, warum habe ich nach so viel Fliegen nicht verstanden.

Muss man gesehen haben, bevor man stirbt. Nur wie soweit südlich kommen, ohne zu sterben, wie in einer so südlichen Umgebung überleben? Ganz einfach, auf einem Luxuskreuzfahrtschiff, was gar nicht so einfach ist. Man braucht 20.000 Euro oder eine Presseinladung. Dass mit der Presseinladung ist nicht zu empfehlen und wie man 20.000 Euro dafür aufbringen kann, ist mir als Journalist, der auf Presseinladung angewiesen ist, oder Autor, also jemand, der noch nie 20.000 Euro hatte, unerklärlich.

Die Sicherheitskontrolle zum Hafen bestand aus einem offenen Haus, durch das man laufen musste, dann irgendein Virus-Dokument abgeben, die Frage, ob man in letzter Zeit in irgendeinem Land war, mit Nein beantworten und schon ist man drauf, auf dem Schiff. Boot darf man nicht sagen, auch nicht, Zimmer oder Stock, erfuhr ich gleich beim Einsteigen, als ich fragte, auf welchem Stockwerk (Deck) mein Zimmer (Kabine) auf dem Boot ist. Die Einrichtung widersprach sofort meiner inneren Welt, war Blendwerk, Kulisse, viel zu jung, musste aber leicht sein, Schiffsbauweise. Los geht’s! Zum Auslaufen konnten wir uns leider nicht Volllaufen lassen, Sturmwarnung.

So eine Schiffsreise muss man sich als Klassenfahrt vorstellen, auf der alle trinken dürfen. Man sieht vieles, über das ich nie schreiben würde. Viele laute Knalle, keine Zwischentöne, nur die großen Kunstgriffe, die Wunderwerke der Natur, die nicht zur absoluten Wahrheit zwischen den Felswänden führen, sondern drum rum. Backboard mal ein Wal, Steuerboard ein kalbender Gletscher. Na und ob der kalbt, als hätten wir uns mit der Klimaerwärmung nicht genug Mühe gegeben. Aber Gletscher kalben schon immer. Auch ohne uns, und wenn so ein Stück Eis abbricht, auch nur ein kleines, dann klingt das, wie tausend Jahre, die zerbrechen. Am liebsten hätte sich jeder so ein Stück Gletschereis, wie ein Stück Klagemauer, mit nach Hause genommen. Einmal sah ich einen Kondor, der aussah wie ein Dinosaurier, der aussah wie ein großes fliegendes Stück Holz. Es war wundervoll, aber ich konnte es mit niemandem teilen. Nichts davon. Keinen einzigen Wal. Ich war der jüngste Gast an Board und beim Anblick des Ausblicks meiner leeren Doppelkabine, vermisste ich jedes Mal meine schreiende Freundin. Ich fühlte mich eingesperrt, wollte raus, Essen, wann ich wollte. Der Altersdurchschnitt der Passagiere soll bei 55 Jahre gelegen haben. Würde nur funktionieren, wenn sie irgendwo auf dem Schiff noch eine Gruppe Neugeborene versteckt hielten.

Ich sorgte in meinen Tagen auf dem Schiff für Gesprächssprengstoff, es passierte ja sonst nichts. Viel wichtiger war meinen Klassenkameraden, wie ich in Unterhose, auf Deck 8, schwimmen ging (ich hatte die Packliste nicht gelesen), oder wie ich dem Kapitän nur solche Fragen stellen konnte: Gibt es hier Piraten? Und wenn ja, haben Sie Waffen an Board? Wie schwimmt so ein schweres Schiff? Alle lachten, aber der Kapitän konnte das auch nicht genau sagen. Er war ein ganz toller Mann, mit einem Humor, so trocken wie die Atacama-Wüste. Wir verstanden uns prächtig. Ich glaube, er hatte die gleiche chronische Nasennebenhöhlenentzündung, wie ich und auch den gleichen Ordnungszwang. Beim Abendessen fiel mir das auf, er sprach über die aussterbende Kunst des Sternenlesens und alte Seekarten und darüber, dass Computer schneller und effizienter und viel genauer sind, aber nie so Sternenlesen und Seekarten, wie Sternenlesen und Seekarten. Dabei sortierte er schniefend sein Besteck und ich glaube, in diesem Moment, als er da so sein Besteck sortierte und über das Sternenlesen sprach, wurde mir klar, was Kunst ist. Es war dieses kleine Unbeschreibliche, dass weder schneller oder genauer, aber schöner war, als alles Schnellere und Genauere. Ich stellte ihm noch viele Fragen an diesem Abend, die sich alle fragten, aber niemals einen Kapitän fragen würden. Das erschien mir, im Angesicht der Felswände, skurril. Der Kapitän antworte stets freundlich und manchmal sogar sehr leidenschaftlich.

Eines Morgens kam ich in Badelatschen zum Frühstück und der Skandal, auf dem Boot, war perfekt. Hätte es eine Schiffszeitung gegeben, ich wäre die Titelseite gewesen: Junger Autor betritt Frühstücksraum in Badelatschen, am Desinfektionsautomaten gerade noch so gestoppt. Der Desinfektionsautomat war auch so eine Sache, macht ja Sinn, aber erinnert einen vor dem ersten Kaffee, schon an Operationssäle, künstliche Kniegelenke und Seuchen. In den Tagen darauf wurde der Frühstücksraum, im öffentlichen Diskurs an Bord, zum Wiener Opernball erhoben. Man räusperte sich ein Das-Macht-Man-Nicht raus und sagte mir, dass das nicht ginge, mit den Badelatschen, obwohl es natürlich ginge. Man zieht die Dinger an und geht hin, unter uns ist Teppich verdammt, Kloake, Marinegasöl, die Tiefe und das Meer.

Egal, ich hatte die Botschaft verstanden, ist ja nicht mein Schiff. Aber als ich auf der Pinguininsel dann auch noch in die falsche Richtung lief, also gegen den Strom, gab es kein Zurück mehr. Ich war auf der Pinguininsel als erster von Board gegangen. Es war ein Rundwanderweg, es war nicht ausgeschildert, es war egal. Das Gleichnis schien perfekt. Für sie war ich nun Freigeist, ein rebellischer Individualist, immer gegen das System, der einzige Mensch, der je ohne Kamera auf der Pinguininsel gewesen ist. Wozu auch, abends mussten wir tausende Pinguinfotos an Bord gehabt haben. Mich interessierten die Pinguine nicht, aber ich ging mit, aus gruppendynamischen Gründen. Als ich die Pinguine sah, dachte ich an das Gesicht meiner Freundin und wünschte, sie könnte die Pinguine sehen und ich dachte an ihr Lächeln und wurde sehr froh und hatte die Pinguine plötzlich sehr gerne. Sie küssten sich und umarmten sich, kurzer vor einer Ausfahrt.

Es waren viele Leute hier in Patagonien, die sonst nicht in Patagonien sind. Sie sitzen beim Frühstück zusammen und essen Nordseekrabben, schweigen, nicht alle! einige habe ich herzlich lachen sehen, aber manche Paare reden kein Wort miteinander, höchstens unmittelbar nach dem Frühstück: „So, woll’mer?“. Die Männer sehen aus wie Kinderärzte oder pensionierte Banker oder Männer, die sonst keine Abenteuer erleben, aber gerne Outdoor-Klamotten tragen. Das Abenteuer, oder das, was vom Abenteuer noch übrig ist, wird abgepackt, vorgekaut, wohltemperiert, seines Risikos entzogen. Schiffe von heute können auch nicht mehr wirklich sinken, wurden ihres letzten Thrills beraubt. Drei Minuten wurde mir erklärt, warum der Artistengriff, ein Handgriff von Elle zu Elle, bei Ausfahrten sicher wäre, als ein gebräuchlicher Handgriff und wenn ein Regentropfen gesichtet wurde, gab es eine Durchsage, in der eine sehr ausgeglichene und sehr harmonischen Stimme eine Regenjacke empfahl, ohne dabei Panik zu verbreiten. Ich sehnte mich nach Todesgefahr, einem schnellen chilenischen Auto, dass mir auf offener Straße entkam. Keine Garantie.

Ne, Stop! Ich hatte mir vorgenommen, dass nicht zu sagen. Diese Art des Reisens nicht zu verurteilen, einfach aus Respekt. Es ist eine wundervolle Möglichkeit, damit sich Abenteuer und Alter noch so nah wie möglich kommen. Für manche Menschen ist es die Reise ihres Lebens, sie haben ein Leben lang gespart. Einen von ihnen traf ich in der Sauna. In der Sauna traf ich ohnehin die besten Menschen. Das Schiff hatte auch eine Bar, aber eine schlechte. Vielleicht lag es aber auch nicht an der Bar, sondern an den Leuten, die nicht an ihr saßen. Auf einem Schiff saufen ist sowieso unangenehm. Es fährt so ruhig wie die Klimaanlage einer schwimmenden Kleinstadt, so, dass man vergisst, auf einem Schiff zu sein und manchmal schaukelt es schon und man weiß dann nicht, ob man selber schaukelt oder das Schiff. Es ist unangenehm. Der einzige Gast, mit dem ich einmal ordentlich an der Bar saß, war kein Gast, sondern der Schiffsarzt. Wir rauchten und tranken und er hatte ein paar schöne Bauernregeln auf Lager, die das Rauchen und Trinken noch angenehmer machten. Er erklärte mir den Luftröhrenschnitt, erzählte von medizinischen Gefängnisstudien und lobte die gesundheitsfördernde Wirkung des Rotweins. Der Mann, den ich in der Sauna kennenlernte, war übrigens auch Arzt, Notarzt. Lebensgeschwindigkeit 120 Patienten pro Tag. Er sagte, dass wäre die größte Reise seines Lebens, der erste richtige Urlaub, seit 50 Jahren. Er fasste sich an die Kehle und täuschte eine Atemnot vor, drückte seine Stirn gegen das heiße Saunafenster, fragte mich, wie er diese Reise hier überleben soll. Ich wusste das auch nicht, aber ich lud ihn ein, abends mal auf ein Bier an die Bar zu kommen. Er müsse erst seine Frau fragen und er hätte seit Jahrzehnten kein Bier mehr an einer Bar getrunken, er wisse gar nicht, wie das ginge. Und ich sagte, so blöd das auch klingt: Kommen sie an die Bar Herr Doktor, ich zeig ihnen, wie man ein Bier trinkt.

Er kam nie an die Bar und so war das meistens mit den Menschen, die man an Bord traf. Man unterhielt sich gut, einen Moment lang, und wenn man sich dann nochmal, in einem anderen Moment im Beisein seiner Partner sah, fühlte man sich irgendwie peinlich berührt, wie nach einem One-Night-Stand, und wollte bloß weitergehen, bloß niemanden nerven. So vergingen die Tage. Sie waren schön und interessant und langweilig. Ich guckte aus dem Fenster aufs Meer, lag in die Sauna, ging hoch, machte Hanteltraining, las Sören Kierkegaards Gültigkeit der Ehe, besuchte einen Vortrag zu den Vogelarten Patagoniens, sah meinen Kondor wieder, schaut auf dem Fernseher, wo wir sind, zoomte raus –und rein, sah Schnee auf dem Kilimandscharo, aber nur die Paris-Passagen und auch nur abends, tagsüber konnte man unmöglich etwas Anderes tun, als auf diese Landschaft starren. Erst als die Landschaft aus war, konnte man sich entspannen. Ich versuchte, mich darauf einzulassen, zweifelte an mir, meiner Einstellung zu den Dingen. Immer hin wurde ich so nett eingeladen, trank herrliche chilenische Weine und wollte das irgendwie zu schätzen wissen, dieses ganze Erlebnis, nur mein Feuer ließ sich einfach nicht entfachen. Dieses wilde, romantische Feuer, das sonst so in mir brennt und auf alles Dingliche abstrahlt und die Tage kurz macht. Beim Raus –und Reinzoomen sah ich die Welt an und Südamerika und sah Argentinien und dachte an Buenos Aires. Ich verbrannt innerlich und entschied, beim nächsten Halt von Board zu gehen. Mir doch egal. Ich hatte das ständige Vorbeifahren satt, das nie richtig da sein, und wenn dann da ist, nur mit den Augen oder der Kamera, die man auf die Felsen hält, oder im Schlauchboot, auf einem Rundwanderweg. Man badet nicht, schwitzt nicht, verläuft sich nicht, klemmt sich nichts ein, holt sich keinen einzigen Kratzer. Die Welt ist touristisch abgeriegelt und um einen herum ist alles Deutsch oder gierige Leere, Menschenleere, keine Kultur, nur Natur und alles Ursprüngliche, aus der die Kultur irgendwann hervorgehen würde.

So lange wollte ich nicht warten. In Puerto Natales ging ich von Board. Glaube ich. Keine Ahnung wo das war, aber der Ort hatte einen Flughafen, der aus einem anderen offenes Haus bestand, durch das man durchlaufen musste. Der Check Out, das Ausschiffen war genauso komisch, wie das Einschiffen, nur etwas fröhlicher. Ich verabschiedete mich vom Personal, das ich, in den Tagen auf dem Schiff, ins Herz geschlossen hatte. Sie waren in meinem Alter, wir hatten den gleichen Feind und sie waren freundlich, nicht zu professionell. Nur, wenn wir irgendwo anlegten, wie in Puerto Natales, ließen sie’s schleifen. Verständlich. Sie wollten raus an Land, in eine Bar, mit Fremden tanzen, sich mal ordentlich besaufen und irgendeinen Kollegen ficken.

Ich suchte mir ein Hotel, weil es am Tag hier nur einen Flug gab, den ich verpasst hatte. Es war ein schönes Hotel, von dem man nichts erwartete und sich dann freute, wenn man es doch vorfand. Um mich herum lag der schönste Nationalpark der Welt, aber ich war mit Handgepäck geflogen, hatte nur Sachen für Museen und Bars dabei. Mein Hotelzimmer hatte einen Balkon mit Blick hinaus auf die Straße und über den See, bis zu einer große ockerfarbene Ebene hinüber, die sich vor den Bergen breitmachte, die an ihren Rändern Wache standen. Es war ruhig und still und ich fühlte mich einsam. Ich hatte noch nie solche Berge gesehen, auch, wenn nur noch ein Hauch von ihnen übrig war, der mit der Sonne fortzugehen schien. Ich konnte das Fortgehen fühlen, hatte es in mir. Die festen Gegenstände wurden heller und der freie Raum dazwischen farblos, dann blau und irgendwann schwarz, aber bis zum schwarz dauerte es mir zu lange. Das Internet im Hotel war ganz ausgezeichnet und ich konnte gerade so eine Nachricht an meine Freundin schreiben, dann war alles aus, gelöscht, weg, schwarz, kein Strom mehr und keinen Adapter. Auf der Suche nach einem Adapter, fand ich ein warmes, chilenisches Restaurant, das mich auffüllte. Wenigstens wurde dieses Chile von Spaniern kolonialisiert, dachte ich, hatte diese grandiose Küche. Man ist nicht in einem Land, wenn man das Essen der Menschen nicht gegessen hat und ich bestellte eine Ceviche, die sehr gut und sehr komisch schmeckte und dachte: Wenn ich wegen dieser Ceviche sterbe, dann sterbe ich wenigstens wegen einer echten chilenischen Ceviche, die von einer echten Chilenin serviert wurde. Die Ceviche hatte einen sehr starken Meeresgeschmack und einen Geschmack von Metall, den der Wein runterspülte und nur noch den Meeresgeschmack übrigließ. Mit Wein wurde immer alles besser, sogar in Puerto Anales sein. Die Welt wurde leichter, das Essen besser, die Einsamkeit vertrauter, die Entfernung geringer, Chile chilenischer. An meinem letzten Tag in Chile, war ich endlich in Chile angekommen.

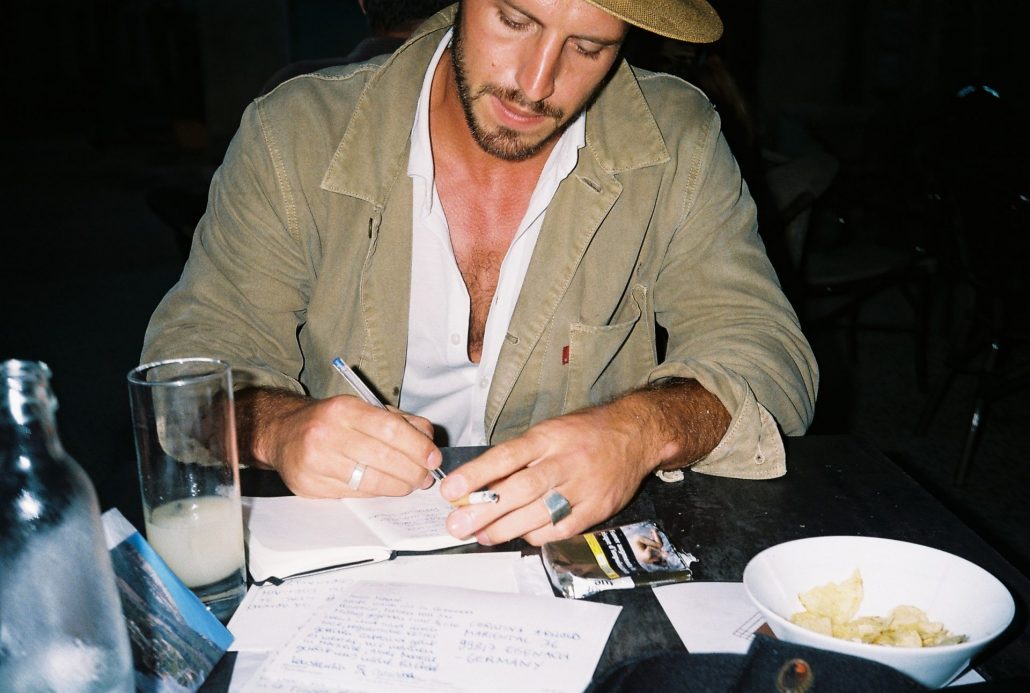

Irgendwie musste ich das dann noch alles in einer Geschichte schreiben und weil ich einsam und traurig war und wegen der Ceviche Todesangst hatte, wurde die Geschichte über die Chilenischen Fjorde auch einsam und traurig. Nur die Todesangst bekam ich einfach nicht unter. Ich schrieb die Geschichte in meinem Hotelzimmer und es wurde eine gute Geschichte, aber wie gut sie war, wusste ich erst am nächsten Tag oder, wenn mir mein Chefredakteur sagen würde, dass ich sie noch mal schreiben müsste. Manche Dinge waren geheim, andere kannte jeder und jeder hatte über sie geschrieben und würde darüberschreiben, nur ich nicht. Vielleicht erschienen meine Geschichten deswegen so oberflächlich, weil sie sich nicht den Oberflächlichkeiten widmeten.

Wenn ich so eine Geschichte fertig hatte, fühlte ich mich immer leer und dankbar und immer auch etwas demütig. Alles war schön, gut, klar, im Einklang, wie wenn man mit einem Menschen geschlafen hatte, den man liebt und es sich ordentlich besorgt hat. Man wollte los in die Welt, Pläne machen oder für immer so liegen bleiben und ein schlechtes Buch lesen. Gute Bücher konnte ich in solchen Zuständen nie lesen, weil ich bei guten Büchern direkt wieder losmusste, unterstrich, notierte, innerlich zu arbeiten begann, bessere Sätze schreiben wollte, das Buch am Ende an die Wand flackte. Stimmung dahin.

Wenn die Geschichte später dann von einem Verlag oder Chefredakteur zerrissen wurde, fühlte sich das dann ähnlich an, wie wenn man mit einem Menschen schlief, den man sehr liebte, aber viel zu früh kam und sich schämte, loswollte und Ausreden suchte, um sich in einem Bach zu ertränken. Alles Geschaffene schien verdächtig ruhig und rational und falsch, aber das Geschaffene interessierte mich nicht, sondern nur das Schaffen oder dieser kurze glückliche Augenblick dazwischen. Der Moment, der dem Druck des Beginnens folgt und kurz vor der Befriedigung des Fertigseins einsetzt. Beim Wort Befriedigung dachte ich an sie. Wusstest Du, dass der Begriff Onanie auf eine Bibelstelle zurückgeht, nach deren Interpretation Onan, eine biblische Gestalt, mit der Frau seines toten Bruders schläft, aber vor dem Erguss das Glied aus der Scheide zieht, um auf ein paar Kiefernnadeln zu kommen? Mit diesem Ausflug wollte ich Zeit gewinnen, denn ich onanierte, dachte an ihren Reh-im-Scheinwerfer-Blick und den Moment, in dem sie ihre schönen Lippen und ihre Augenbrauen zusammenpresst und noch an ein paar andere Momente, die keinen was angehen. Dann schlief ich ein und der Rest von mir lief über den kühlen Damast.

Ich träumte von einem Park und der Park war geschlossen und ich musste um ihn herumlaufen, um zu ihrer neuen Wohnung zu gelangen. Ich hatte den Tag über gut gearbeitet und viele Notizen zu wenigen Sätzen gemacht und vieles fertig gedacht, von dem ich ihr unbedingt erzählen musste. Wein musste ich unterwegs auch noch besorgen, weil es unmöglich war, ohne Wein von diesen Sätzen zu sprechen, eigentlich hätte ich dazu Romane gebraucht, aber ich schrieb keine Romane, also blieb nur der Wein und es wäre viel schneller gegangen, wenn ich durch den Park gekonnt hätte und nicht noch Wein kaufen müsste. Ich brannte von den Stunden, die ich in den Gassen der Stadt verbracht hatte, stand noch in Flammen und erzählte meiner Freundin von meinem neuen Wissen, dass für sie kein neues Wissen mehr war, sondern Dinge, die wir schon oft miteinander, auf den Bänken, zwischen den Treppen, besprochen hätten. Für sie war das alles fertig gedacht und es besorgte sie, dass ich immer wieder damit anfing, ohne damit fertig zu werden. Aber ich war doch fertig, oder mein Herz war lange damit fertig, nur mein Kopf fing immer wieder damit an, realisierte alles nur mehr oder später oder erst, als ich in den Büchern Kierkegaards las, was ich schon immer fühlte, aber nie zu vor so einfach und schön gelesen hatte.

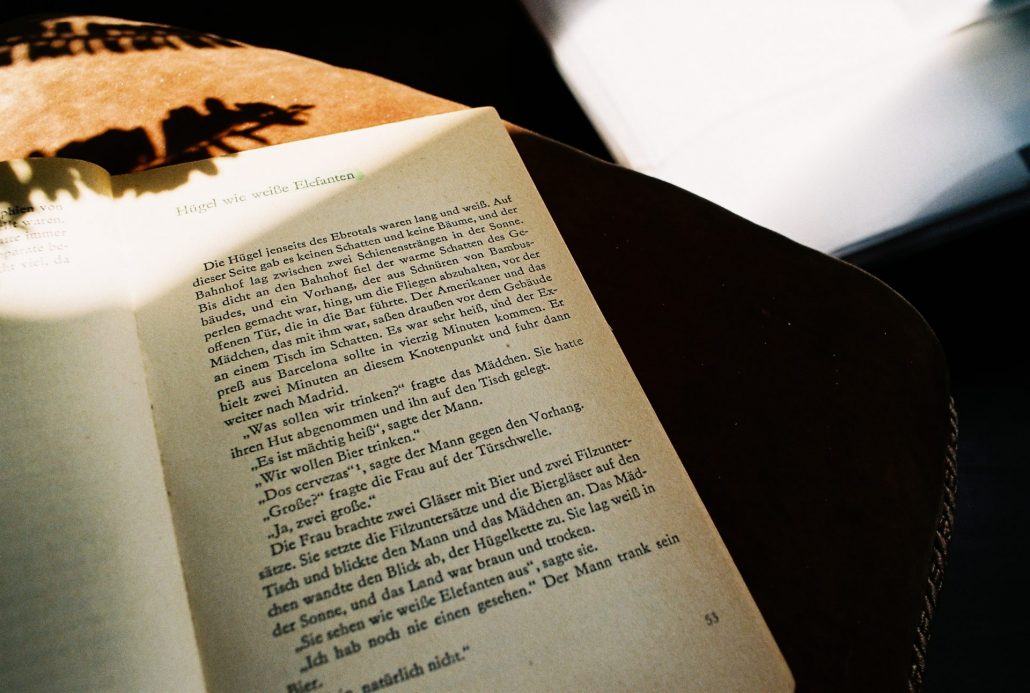

Manche Bücher konnte man nochmal lesen, andere nur ein einziges Mal, so wie seins. Aber immerhin hatte man das Glück gehabt, es einmal gelesen zu haben und vielleicht würde man es eines Tages nochmal lesen können, denn man wusste jedes Mal mehr und fand deswegen immer mehr in den Büchern. Erst waren es da nur Amerikaner, die in Paris lebten. Dann alle anderen, aber für eine lange Zeit waren da nur die Amerikaner aus Paris und niemals die Russen. Ich wusste irgendwann würden die Russen kommen und wenn sie einmal da wären, würden für eine lange Zeit bleiben, vielleicht bis zum Ende meines Lebens, aber im Moment war ich von den Tschechen und Südamerikanern zu den Dänen und Norwegern gekommen. Kierkegaard war der einzige Däne, den ich las. Ich kannte keine anderen Dänen und wollte auch keine mehr kennenlernen. Wenn ich gut gearbeitet hatte, waren die Abende mit ihr sehr schön und wenn sie zu schön wurden, waren die Morgen fürchterlich und hatten dann keine guten Abende mehr. Aber an diesem Abend saßen wir auf den Bänken zwischen den Stufen, nicht weit von ihrer neuen Wohnung, und waren sehr froh, über das Wissen, was wir hatten und das neue Wissen, das für sie kein neues Wissen mehr war. Sie fühlte und dachte all diese Dinge gleichzeitig, aber es gab in diesen Tagen so viel für mich zu verstehen und solange ich arbeitete, fühlte und dachte ich auch alles gleichzeitig. Die Arbeit konnte fast alles heilen. Nur das Jungsein und das Verliebtsein musste die Zeit übernehmen.

Es gibt zwei Arten, nach einem Traum über eine Frau, aufzuwachen, die man sehr liebt. Entweder man fühlt sich elend, weil alles nur Traum war oder, man fühlt sich elend, weil es kein Traum war, sondern Realität, die 20.000 Kilometer entfernt ist, was auf das gleiche hinausläuft. Wer niemanden liebt, kann es mit dem Schreiben vergleichen und wer niemanden liebt und nicht schreibt, hat keine Ahnung von was sich da rede. Man könnte es höchstens noch mit einer Winternacht vergleichen, in der man, Arm in Arm, auf einer schmalen Straße nachhause läuft, die durch einen schwarzen Fichtenwald führt. Kein Baum zu erkennen. Der Regen des Lebens ist nur Schnee und um einen herum ist die Stille des Schnees, der Schalldämpfer des Lebens. Flocken fallen, Spuren verwischen und in der Ferne leuchten die Sterne und eine kleine Pension, mit offenen Fenstern und warmen Betten, in der das letzte Zimmer gerade vergeben wurde und man draußen im Vollmond steht, allein in der Kälte und durch ein beschlagenes Fenster ein Feuer brennen sieht und speckige, rotbäckige alte Leute im Schein des Feuers, die würfeln oder Lesen und sich an einer Flasche Kirsch besaufen. Alles fühlt sich sehr ewig an und ruhig, ist nach innen gewandt, nur man bleibt draußen.

Die Zeit vom Aufwachen bis nach Buenos Aires, können wir überspringen. Die Geschichte ist sowieso schon lang genug und ich will die endlich auf den Weg bringen. Es gibt Momente und Stunden und Tage, in denen man gar nicht hätte zu leben brauchen, während andere ganz besonders zählen und das ganze Leben in dieser einen Stunde steckt und man jeden Tag den ganzen Tag am liebsten so verbringen würde, so wie in Buenos Aires.

Buenos Aires, das klingt schon schön, klingt ganz für sich alleine. Eins von den Dingen, die gar nicht mehr schöngeschrieben werden müssen. Buenos Aires! Straßen, die zehntausend Hausnummer lang sind, alle sieben Jahre Krise. Ein Gemisch aus allem, so wie das Wienerische oder das Amerikanische ein Gemisch aus allem ist, erklärt die Städteführerin im akklimatisierte Shuttlebus vom Flughafen. Sie sagte viele interessante Sachen und viel dumme Sachen und als sie sagte: „Links sehen wir einen Baum mit Wurzeln“, sprang ich raus, ging verloren, musste vergessen, dass sie gesagt hatte, Argentinier gucken in ihrer Freizeit am liebsten Netflix, bestellen Pizza, Grillen oder trinken Kaffee. Ich wollte schwitzen, die Stadt einatmen, Menschen im Café sitzen sehen. Da waren Viertel, von denen man hoffte, dass sie irgendwann vorübergehen und immer noch so ein Viertel und dann das, gewaltige Gründerzeitgebäude, die in sonnendurchfluteten Straßen stehen, im Nachmittagsgold ertrinken. So als hätte jemand am ersten sonnigen Tag, nach der Belle Époque, auf Stop gedrückt. Sie sind Ministerien oder Buchläden oder Geschenke von anderen Ländern zum Unabhängigkeitstag. Am schönsten ist das von Spanien. Möchte ja wohl auch so sein, und am hässlichsten das der Deutschen, wen wundert’s. Es erinnert an Arbeit und Tugend, und daran, dass zur Entschädigung für sich selbst, die anderen die gleichen Fehler gemacht haben müssen. War nur so ein Gefühl und um das Gefühl war das Gefühl vom anderen Ende der Welt, das hier kein Ende ist, sondern das Zentrum. Ich setzte mich in ein Café, in dem man seine Rechnung noch mit Gedichten bezahlen konnte und breitete mich aus. Es war angenehmes Cafè, alt und schön und langsam. Der Kaffee schmeckte, wie an frühen Tagen und um mich saßen Menschen, die gearbeitet hatten oder irgendetwas gemacht hatten, was nichts mit ihnen oder den Klamotten zu tun hatte, die sie trugen. Niemand war hier um gesehen zu werden, sondern um mit sich allein oder mit jemand anderem hier allein zu sein. Es gab keine Gruppen. Man konnte die Geschichte des Cafés spüren, ohne, dass das Café eine Jahreszahl nötig gehabt hätte.

Vor mir lief die Stadt vorbei, auf einer großen Promenade mit hohen Bäumen, nicht weit vom Plaza de Mayor. Ich sah eilige Männer und Frauen, schlaff und schlaksig, halbnackt in ausgelatschten Flipflops. Sie ließen die Schultern hängen, setzten nichts in Szene, spannten nichts an, weil sie von Natur aus schon angespannt wurden, dürr, aber prall, so prall wie sonst nur Dicke sind. Das fiel mir schon am Flughafen in Madrid auf, da hatte ich aber auch schon zwei Bier drin. Ein schöner alter Mann sieht mich in der Sonne sitzen, sieht wie ich da so sitze, an meinem Tisch vor den Fenstern unter einer sehr ausgerollten Markise. Vor mir das Übliche, Notizbuch, Oliven, Martini. Ich denke, was macht der denn da und er kommt auf mich zu, nimmt mein Martiniglas, hält es hoch, ohne zu trinken, sagt: Auf Sie Senhor, lächelt, klopft auf den Tisch, verschwindet. Das ist Buenos Aires! Das muss es sein. Das ist das Leben und das Leben ist ein alter Mann und eine Promenade und Bäume und ein Fluss mit einem Ufer und Markisen und Häuser und ein anderes Flussufer und andere alte Männer, von denen ich noch nichts wusste und die Berge dahinter. Die Welt jubelte mir zu, in Form von allem. Man musste das Jubeln nur sehen und ich schrieb das Jubeln auf, schrieb den ganzen Nachmittag, war gar nicht mehr in dem Café, sondern in dem Café, das ich beschrieb. Wenn ich nicht wusste, wie ich weiterschreiben sollte, guckte ich mir das Cafè nochmal genau an oder das mahagonifarbenes Mädchen, das sich weiter vorne ans Fenster gesetzt hatte und sich von der untergehenden Sonne überfallen ließ. Sie hatte knochige Unterarme und lange Finger und hängende Schultern, die gerade so ihre Unterarme halten konnten. Sie rissen fast ab. Ihr Gesicht war kindisch und reizend und träge und sah aus, wie das einer frisch geprägten Münze, wenn sie mal Mädchengesichter mit schönen Nasen auf Münzen prägen würden und nicht immer nur alte Schachteln. Ich wünschte, ich könnte sie in meiner Geschichte unterbringen oder sonst irgendwo, aber sie interessierte mich nicht.

Ich schaute die Promenade runter und dachte an meine ferne Liebe und wie schön es wäre, jetzt mit ihr diese Promenade runter zu laufen, ins Licht, bis zum Fluss, und in alle Galerien und Schaufenster zu gucken, bis wir hungrig wären und durstig und ein schönes Restaurant finden, in dem wir niemanden kennen und niemand uns kennt. Vor uns eine Flasche von dem Wein, den man hier trinkt und ein Stück von dem Fleisch, das man hier isst, so wie wir es schon in ganz vielen Städten getan hatten. Wir würden ganz ausgezeichnete Themen haben und ein gutes Gespräch führen, das mit dem Wein immer besser werden würde, bis es zu gut wäre, um nur noch gesprochen zu werden. Dann würden wir in ein Taxisteigen und in ein Hotel fahren und uns lieben, lange so lieben, liegen, leben und lesen, wenn wir mit dem Lieben und Liegen fertig gewesen wären und wir würden nie jemanden anderen lieben, als uns. In Prag hatten wir es getan und in Wien, in Madrid hatten wir es ganz besonders getan und in Istanbul, in Paris, San Sebastian, Florenz, Genua, Avignon und in Rom. Aber am meisten hatten wir es in Lissabon getan, weil wir dort am besten wussten, welchen Wein man trinken und welches Fleisch man essen musste und welche Wege man danach gehen konnte. Es ging nie um das Essen, den Wein oder die Wege, sondern was wir mit dem Wein und den Wegen anzufangen wussten. In Alentejo machten wir das Meiste aus dem Wein und den Wegen, weil es bis auf Wein und Wege nicht viel anderes gibt, was man dort machen kann. Wir kamen immer erst aus unserem Zimmer, als alle anderen schon am Strand lagen und wir waren immer eine Mahlzeit hinter ihnen her. Der Süden liebte uns in diesem Sommer und wir liebten uns und den Süden. Ich erinnere mich an das eine Mal, von hinten oder das mal mit dem Straßenlicht im Gesicht, es sah aus, als ob ihr Gesicht brannte oder das mal, als wir uns aneinander rieben, zweimal, ohne es zu tun, oder das Mal, das ich vergessen habe, aber noch ganz genau weiß, dass es passiert ist und gut war. Es waren gute Tage, die nicht nur gut waren, sondern viel schlechtes ansich hatten, vor dem wir uns aber nicht fürchteten, sondern mitten reingingen, da wo’s wehtat und schmerzte. Ich wusste nicht genau, was es war, aber es war etwas, dass sie aufregender machte, als die meisten Leute, die ich kannte. Sie hatte es an den guten Tagen, an denen wir zusammen waren und an den anderen Tagen hatte sie es auch. Selbst, wenn sie schlief, hatte sie es. Sie musste gar nicht aufwachen, um aufregend zu sein und nicht reden, um etwas zu sagen, so, wie manche Menschen Schriftsteller sein können, ohne zu schreiben oder Maler, ohne malen zu müssen. Sie war einfach all diese Sachen, ohne, dass sie etwas für diese Sachen tun musste. Ich kannte nur zwei Leute, die so waren, und die andere Person kam aus biologischen Gründen nicht für mich in Frage. Wenn ich von hier aus Buenos Aires so an sie dachte, dann sah ich sie auf mir liegen, ihr Kinn auf meiner Brust und sie strahlt mich von unten an und das ganze Glück der Welt scheint mich, durch ihre Augen, von unten, mit scharfgeschnittenen Haaren, anzustrahlen.

Als ich das fertig gedacht hatte, war die Sonne mit dem Tag fertig und im Westen wurde der letzte pinke Streifen schwarz. Ich stellte mein Handgepäck in einem Hotel unter, noch eins konnte ich mir nicht leisten. Das Hotel stand am Platz der Waffen und auf dem Platz der Waffen wurde schon getanzt. Nachts geht in Buenos Aires eine andere Sonne auf, eine Sonne, die nur nachts scheint und die Welt, ins halbdunkle der Bars oder auf die Plätze zieht. Es sind offene, schöne Plätze und kleine Bars, die sich vor der Welt verstecken. Wer sie findet, sitzt unter hohen Decken an dunkeln Tischen, in der Mitte funkelt einzig und allein das Parkett. Liebespaare haben im Schatten des Ambientes noch was zu klären, oder werde selbst zu Ambiente. Frauen sitzen mit dunklen Augen, in aufgeschnitten Kleidern vor rotem Wein, den sie unmöglich alleine schaffen. Es ist mehr Zeichen als Wein, der sagen soll, dass sie nicht vorhaben, zu gehen, bleiben und aufgefordert werden wollen. Von einem der dunkeln Tisch aus, schreibe ich ihr eine Ansichtskarte vom Leben, obwohl ich fürchte, dass die Ansichtskarte nie ankommen wird. Eine Frau kommt an meinen Tisch und fragt, ob ich tanzen möchte und ich klammere mich mit aller Kraft an meine Ansichtskarte wie an ein Geländer, das vor einer steilen Schlucht steht und sage, dass ich gerade eine Ansichtskarte schreibe. Mein Herz schlägt, ich kann nicht so tanzen, ich kann nur so sitzen und immer wieder dieser Schweiß. Die Luft ist aufgeladen und irgendwann muss man tanzen, damit sich die Luft wieder entladen kann.

Tango ist die vollkommene Verständigung zwischen Frau und Mann, das Einswerden, ein Augenblick völliger Harmonie, die Versöhnung des Auseinanderstrebenden und er ist leise, kommt ganz ohne lauten Knall aus, denn alles ist gesagt oder wird getan, ohne, dass diesem Tun etwas Primitives, etwas Sexuelles zu Grund liegt, nein, nur etwas sehr Echtes, auch wenn nichts Echteres gibt, als Sex. Aber man ist mit ehrlichen Motiven gekommen. Was auf dem Parkett passiert, bleibt auf dem Parkett, man bedankt sich, küsst sich, verabschiedet sich, sieht sich niemals wieder. Nur eines Tages, auf dem Parkett vielleicht. Egal wie einsam diese Männer aussehen, die vielleicht gar nicht so einsam sind, aber überall sonst auf der Welt einsam wären, nur in Buenos Aires nicht. Denn der Tango hält eine Gesellschaft zusammen, klebt wie Kleister, wie Fado in Portugal oder Flamenco in Spanien. In Lissabon gingen wir oft tanze und ich wünschte, ich könnte jetzt mit ihr tanzen. Sie liebt es, zu tanzen und ich vermisste es, sie zum Tanzen auszuführen. Sobald ich zurück wäre, würde ich sie zum Tanzen ausführen und mich für alle Nächte entschuldigen, in denen ich sie nicht ausgeführt habe und für alle Tage, an denen sie zu mir kam und mich küsste und ich sie wegschickte, weil ich arbeiten wollte.

Buenos Aires explodierte in mir, die Romantik war gewalttätig, das Flair kaum noch auszuhalten und immer wieder dieser Schweiß. Während ich in dieser Nacht so durch die Straßen lief, traf ich eine Statue und dachte daran, dass die Spanier eine ganz schöne Sauerei angerichtet haben musste, wenn sie den Argentiniern so eine Statue schenkten und dachte an die Deutsche und an Heuchelei und Moralismus und dass alle Generationen etwas hatten, für das sie kämpfen mussten, außer meine. Wir hatten nichts. Das war unser Kampf. Bis zum Morgengrauen schwitzte ich so weiter, bis zu meinem Abflug, trieb mich durch die Gassen oder die Gassen trieben mich, trat ganz fest auf und nahm dann doch lieber ein Taxi. Der Taxifahrer drehte die Musik auf und fuhr los und kurz vorm Flughafen drehten wir noch eine Ehrenrunde, weil das Lied gerade so schön zum Morgengrauen passte. Chicago – Hard to say I am sorry und ich hatte noch 100 Peseten oder was immer auch die Währung in Argentinien ist. Das reichte nicht mal für die Ehrenrunde und ein Kartenlesegerät hatte er nicht, oder wollte er nicht haben, aber ihm ist‘s egal, sagte er, das ist Buenos Aires und das ist der Morgen eines neuen Tages und mir ist’s genauso egal und ich gab ihm die 100 Peseten und hielt meinen Kopf aus dem Fenster, war fertig, glücklich, zum Sterben bereit. Ach so und die Ansichtskarte vom Leben, können sie Ansichtskarte für mich einwerfen? fragte ich im Namen der Liebe. Claro, Liebesgrüße aus Buenos Aires, sagte er zur Ansichtskarte! Und ich drücke ihn, als wäre es das Ende der Welt, was es auch war, ein anderes Ende und an diesem Morgen in Buenos Aires, wurde mir so vieles klar und ich dachte vieles angefangene fertig, machte tausend Notizen, von denen ich ihr unbedingt erzählen wollte.

An den Morgen am Flughafen in Buenos Aires kann ich mich nicht erinnern und auch nicht, wie ich das Flugzeug fand. Irgendwann wachte ich auf und saß neben einer Mutter, die neben einem Vater saß, der seine Tochter auf dem Schoß hatte. Ich weiß nicht, was es war, vielleicht war ich noch ganz high, aber ich sah den Vater mit seiner Tochter spielen und ich hatte noch nie einen Vater so mit seiner Tochter spielen und so neben seiner Frau sitzen sehen. Dann schlief ich wieder ein, aber es war das schönste, was ich jemals gesehen hatte. Wieder wach wurde ich erst in Madrid, als wir gelandet waren und der Vater mich weckte. Er tippte mir eine Weile auf die Schulter und ich ließ ihn eine ganze Weile tippen, weil es sehr angenehm war. Dann öffnete ich die Augen. Der Vater und das Leben waren echt. Sechs Stunden Aufenthalt hatte ich in Madrid. Das reichte geradeso für ein Mittagessen im Botin, einen Drink im Westin und einen Spaziergang im Retiro. Alles alte, romantische Wirkungsstätten von mir, andere Geschichte, aber ich war ihr jetzt ganz nahe.

Als ich endlich wieder in Lissabon war, wusste ich nicht mehr, wegen was wir uns gestritten hatten, bevor ich weggegangen war. Sie wusste es auch nicht mehr und es war auch völlig egal, aber alles kam anders. Sie durfte mich nicht vom Flughafen abholen und Tanzen gehen, konnten wir auch nicht. Die Welt schien reizbar wie ein Streichholz. Es war das Ende der Welt, aber ein anderes, oder vielleicht war es nicht das Ende, aber zumindest eine Pause oder ihr wohlverdienter Untergang. Irgend so eine Seuche, die nicht gefährlicher ist, als die Grippe, aber gefährlich ist. Niemand, den ich kannte, hatte sie je lebend gesehen, aber für die Sicherheit aller, hörte ich eine Stimme am Flughafen sagen und immer, wenn ich, seit den Tagen auf dem Boot, in den chilenischen Fjorden, für die Sicherheit aller höre, denke ich an chilenische Fjorde und ein zugeschnürtes Korsett, das so keiner tragen würde, aber alle gemeinsam anziehen, sich gegenseitig reinzwängen.

Zumindest Mal Endzeitstimmung, dachte ich mir, genauso wie in den Filmen von James Bond oder Indiana Jones und das, was in ihren Filmen passiert, schweißt Liebespaare, die solche schlimmen Sachen zusammen erleben, durch Feuer gehen oder beschossen werden oder sich vorm Ertrinken retten oder zuhause bleiben, immer noch viel mehr zusammen. Man konnte sich also gut aufs Wesentliche konzentrieren, anstatt es nur anzupreisen und musste nicht mehr so viel Zeit im Überfluss oder mit Neurosen verbringen, weil alles so schön langweilig und nicht in Ordnung und begrenzt war. Den Supermärkten gingen Früchte aus, die in ihnen, zu gewissen Jahreszeiten, ohnehin nicht zustanden. Endlich wusste man wieder, was man kochen wollte, weil man nicht mehr alles kochen konnte. Man konnte Bücher lesen und seinen Freunden dann mitteilen, dass man Bücher gelesen hatte und dann alle seine Freunde auffordern, auch mehr Bücher zu lesen. Man konnte Schreiben und Trinken und Tango tanzen oder erstmal lernen Tango zu tanzen, den ganzen Tag lang und die Tage waren lang und wurden nie langweilig, aber es waren immer die gleichen Tage, über denen andere Wolken flogen. Manchmal regnete es und wir sahen aus dem Fenster.

Nur das mit dem Klopapier ließ mich an unserer Spezies zweifeln, aber das mit dem Klopapier generell, also, dass wir uns immer noch mit einem trockenen Stück Papier den Arsch abwischen wollen, wie die im Mittelalter. Ich dachte an das Mittelalter und bestellte mir Die Pest von Albert Camus und dachte, dass die Pest von Arnold Böcklin ein fürchterliches Gemälde ist, das man abhängen und verbrennen sollte. Es zeigt, dass es immer egal ist, solange es nur Menschen sind, aber sobald diese Menschen Geliebte oder Großväter werden, ist es nicht mehr egal. Wir vergessen gerne, dass der Mensch, den wir lieben, ein Mensch ist und das ist auch gut so, denn wenn wir uns daran erinnern, hilft nur noch Wein oder Beten und ich trank viel Wein in diesen Tagen und betete und hoffte nur, dass ich vor ihr sterben würde.

Immerhin konnten wir Filme gucken oder ich guckte mir ihren Körper genauer an oder guckte einfach nur vom Balkon. In Deutschland gibt es keine Balkone und wir guckten nie einzigen Film. Die ersten Tage waren hart, weil ich nicht in Restaurants essen konnte und fürchtete, nie mehr wieder in den Restaurants essen zu können, in denen ich immer aß. Nach dem ersten Einkauf meines Lebens brauchte ich einen Drink und musste Reden und mich gründlich desinfizieren. Nicht von der Seuche, sondern von der Kleinbürgerlichkeit, die meine Gedanken überfiel. So schlimm war die Kleinbürgerlichkeit aber gar nicht, nur die Gedanken, aber um die kümmerte sich der Drink und solange ich einen Drink hatte, konnte man mit mir gerne schon beim Mittagessen das Abendessen und beim Abendessen das Mittagsessen eines jeden Tages besprechen. Auftauen war wie Erwachsen werden. Bisher benutzte ich das Gefrierfach nie, nur für Eis.

Kurz vor dem Abendessen verließ ich dann immer nochmal das Haus, um den Alten zu infizieren, der den kleinen Lebensmittelladen gegenüber hatte, indem ich ihm frische Oliven und Käse und neuen Wein abkaufte. Drei gute Gründe für einen fahrlässigen Mord, die man nicht in einem Supermarkt kaufen konnte. Ich liebte meine allabendliche Routine und ich mochte den Alten sehr und er mochte es, dass ich ihn jeden Abend besuchte. Er war sehr forsch, hatte aber ein freiwilliges Wesen, schön und voller Sinne und sein Laden war immer da und immer auf und würde auch nach dieser Zeit da und auf sein. Am Anfang machte einen die Forschheit des Alten unsicher und als man ihn besser kannte, verunsicherte sie einen noch mehr.

Er verkaufte die frischsten und verseuchtesten Dinge, die man sich vorstellen konnte und er gab mir immer ein bisschen mehr von ihnen ab, als ich bezahlen wollte. Er hatte auch einen schönen Cognac da, den man mit Wasser verdünnen konnte und seine Botschaft trotzdem noch verstand. Er sagte, so tranken sie den früher und er zeigte hinter sich, da wo das Früher war und erzählte mir von früher, und während er so von früher erzählte, versuchte ich den verdünnten Cognac zu mögen, weil sie ihn früher ebenso getrunken hatten. Es schmeckte fürchterlich. Er fragte, ob ich ein Champagner-Trinker wäre und ich sagte nein. Er sagte, gut und dass Männer, die Champagner trinken, eigentlich nicht trinken. Am Ende des Trinkens, würde ein Mann immer beim Cognac angekommen, und seit er nicht mehr Trinken dürfe, weil ihm das Männer, die Champagner trinken, so gesagt hätten, würde er ihn mit Wasser verdünnen, was gar nicht schlimm wäre, weil es keinen 100% Wahrheit gäbe, genauso wie es keinen 100% Alkohol geben kann. Man hört ohnehin so viel, in diesen Tagen und er sagte, wenn sie ihn mal kriegen, weil er dachte die Seuche, das wären mehrere und er zeigte weg von sich, da wo der die Seuche vermutete, dann sollen wir ihn unter keinen Umständen verbrennen. Er möchte auf einem schönen Friedhof verfaulen, in aller Ruhe. Cognac hätte er, für die Beerdigung, auch noch genug da, unten im Keller, die grünen Kisten rechts. Ich wusste auch nichts mit dieser Information anzufangen, sagte ok. Manchen Leuten konnte man in gewissen Situationen nicht vertrauen, aber der Alte hatte etwas sehr Schusssicheres an sich, etwas, das mir verriet, dass er das überleben würde und es nichts gegen Oliven kaufen oder einen Spaziergang im Park einzuwenden gebe, nie. Auch nicht, wenn es Bomben hagelt oder Menschen sterben oder beides. Er hatte das Leben im Laufe der Jahre und Zeiten gesehen.

Einmal fragte er mich, was ich so schreibe, aber so einfach ließ sich das nicht sagen und ich hätte am liebsten mit einem Roman geantwortet, aber ich schreibe keine Romane, und sagte, Geschichten über Liebe, aber es geht nicht um Liebe, sondern darum, dass alles im Leben irgendwie mit Liebe zu tun hat. Chilenische Fjorde, Buenos Aires, Oliven. Er sagte, und die Seuche? Ich müsse über die Seuche schreiben. Die Seuche wäre mir aber nicht ewig und nicht romantisch genug und ich beschäftige mich nicht gerne mit der Zeit oder den Zeitungen, lieber mit dem Dauernden und Überdauerndem. Diese Worte leuchteten ihm ein, vielleicht, weil ich sie Stefan Zweig geklaut hatte. Zum Abschied versicherten wir uns immer, gegenseitig, mit einem sehr betonten „Bis Morgen“, dass es einen Morgen geben würde und ich ging immer sehr wund und aufgeschnitten zurück nachhause.

Dank des Alten aßen wir gut und billig und tranken gut und billig, in diesen Tagen, und wegen der Tage schliefen wir sehr eng und sehr warm zusammen und liebten uns. Vorher schliefen wir genauso, aber wir waren vorher nie reich gewesen, aber lebten so, als ob wirs wären, was das gleich ist, nur etwas billiger. Ich gab aus, was ich nicht hatte. Jetzt gab ich es eben nicht aus.

Die Menschen verfolgten die Todeszahlen im Liveticker, wie ein Fußballspiel. Ich sah sie auf ihre dämlichen Telefone glotzen, aber sie sahen mich nicht. Ich sah sie, an der Supermarktkasse Fanta kaufen und Schokolade und Weißbrot und Speck. So eine Seuche wäre wahrscheinlich das natürlichste in ihren Körpern gewesen. Kein leichter Satz, ist aber auch kein leichtes Thema und ich konnte nicht jeden Tag beim Alten kaufen, weil der nur Wein und Oliven und Käse hatte. Diese Tage waren die schlimmen. Erstmal sah die Frau an der Kasse aus, wie ein böser Mann. Das störte mich. Nicht weil sie so aussehen wollte oder nicht anders aussehen konnte, sondern einfach so. Sie ließ sich Zeit und wie sie sich Zeit ließ, legte ein Produkt nach dem anderen aufs Band. Gott gab ihr zwei Hände, aber sie benutzte eine, mit der sie nur Essen aufs Band legte, an dem man stirbt, würde man zu viel auf einmal davon essen. Wie gesagt, das frischeste war kalte Fanta und die fiel jedes Mal um, weil sie die Fanta jedes Mal hinstellte, anstatt sie hinzulegen und sie kaufte sieben Flaschen davon. Einpacken war dann auch erst nach dem Bezahlen dran und sie bezahlte mit drei Karten, keine funktionierte. Ich implodierte, als sie dann auch noch das Weiche zuerst in die Tüte packte. Nein, wir Menschen waren nicht auf die Welt gekommen, um zu bleiben. Wir waren hier, um für eine Weile auf der Couch liegen zu liegen, Bier zu trinken und Virusnachrichten zu gucken. 300 Kilo Kartoffeln im Schrank. Am Anfang fand ich das noch hysterisch und dumm und dann kam die Ausgangssperre, die ich auch noch romantisch fand, weil ich mich schon immer einmal, während einer Pandemie, zu meiner Freundin schleichen wollte. Aber sie würden einem südländischen Land nun das wichtigste und normalste nehmen, das allerexistenziellste: Seinen Espresso in der Sonne.

Am letzten Tag, vor der Ausgangssperre, setzten wir uns nicht auf die Bänke, zwischen den Treppen, die keiner ging. Wir liefen sie nur und mir fiel auf, dass jemand das Unkraut, zwischen dem Pflaster, entfernt hatte, obwohl die Welt doch Untergehen sollte. Es gab sie also doch, die Zeit nach dieser Zeit und bis es soweit wäre, verbrachten wir unsere Zeit in der Gegenwart eines Ortes, der Weltkriege überstanden hatte, Währungen, Regime, das Internet und die Spanische Grippe. Wir setzten uns auf die Stufen des Pantheons, in dem Leichen von Menschen liegen, die in größeren Dimensionen dachten und längeren Zeiträumen rechneten. Das half! Ich erzählte ihr von dem alten Mann aus Buenos Aires und dem Taxifahrer und dem Alten aus dem Lebensmittelladen und hoffte, dass sie alle irgendwann auch in so einem Pantheon liegen. Es war ein schöner verseuchter Wintertag. Er hätte gar nicht schöner sein können. Er wäre nur schöner gewesen, wenn die Welt besser gewesen wäre oder ihre Menschen, aber die Menschen waren nicht zu sehen. Die Straßen waren leer und der Himmel schien weit weg und grau und ein freier Wind wehte, dem das alles völlig egal war. Aber irgendwann würde er das gute Wetter wiederbringen und den Anfang des Frühlings. Er würde den Anfang aus einem anderen Land holen und ohne den Anfang weiterziehen und der Frühling würde gar nicht mehr aufhören, anzufangen. Man würde die Fenster öffnen, damit die Welt eindringen könnte und die Welt würde nach Blüten riechen und Laub, das wieder wehte. Die Menschen könnten wieder draußen rauchen und laufen gehen und für eine Woche sehr glücklich sein, weil der Mensch sehen könnte, was diese Welt für ihn bedeutet. Nach der Woche würde er dann genauso blind und dumm weitermachen, wie zuvor. Er würde an guten Tagen auf seiner Feuerleiter stehen, über den Fluss gucken, sein Omelette essen und sich über die Liebespaare beschweren, die da unten, auf den Bänken immer irgendwas zu klären hätten. Wir setzten uns in diesem Jahr noch oft auf die Bänke, zwischen den Treppen, wenn wir irgendetwas zu klären hatten, und auch in anderen Jahren, aber nie war es so schön, wie an diesem verseuchten Wintertag am Pantheon, am letzten Tag, vor der Ausgangssperre. Wir hatten uns und die Erinnerung an uns und Wein und ließen uns von der Endzeitstimmung nicht um eine Jahreszeit unseres Lebens bringen. Im Gegenteil. Vielleicht würde eines Tages, nach dieser Zeit, sogar noch eine Ansichtskarte ankommen.