Archiv

JEAN GENET schreibt über die Leiden der Palästinenser …

und die Lage der PLO (Aus dem WIENER Archiv/Jänner 1984)

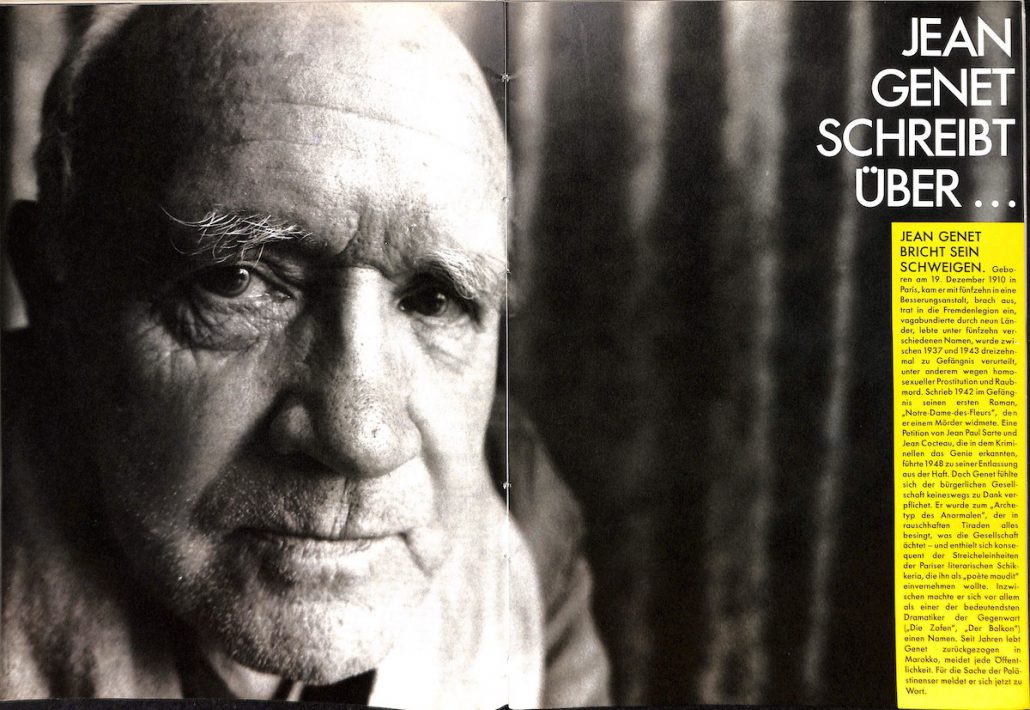

JEAN GENET BRICHT SEIN SCHWEIGEN

Geboren am 19. Dezember 1910 in Paris, kam er mit fünfzehn in eine Besserungsanstalt, brach aus, trat in die Fremdenlegion ein, vagabundierte durch neun Länder, lebte unter fünfzehn verschiedenen Namen, wurde zwischen 1937 und 1943 dreizehnmal zu Gefängnis verurteilt, unter anderem wegen homosexueller Prostitution und Raubmord. Schrieb 1942 im Gefängnis seinen ersten Roman, „Notre-Dome-des-Fleurs“, den er einem Mörder widmete. Eine Petition von Jean Paul Sorte und Jean Cocteau, die in dem Kriminellen das Genie erkannten, führte 1948 zu seiner Entlassung aus der Haft.

Doch Genet fühlte sich der bürgerlichen Gesellschaft keineswegs zu Dank verpflichet. Er wurde zum „Archetyp des Anormalen“, der in rauschhaften Tiraden alles besingt, was die Gesellschaft ächtet und enthielt sich konsequent der Streicheleinheiten der Pariser literarischen Schickeria, die ihn als „poete maudit“ einvernehmen wollte. Inzwischen machte er sich vor allem als einer der bedeutendsten Dramatiker der Gegenwart (,,Die Zofen“, ,,Der Balkon“) einen Namen. Seit Jahren lebt Genet zurückgezogen in Marokko, meidet jede Öffentlichkeit. Für die Sache der Palästinenser meldet er sich jetzt zu Wort.

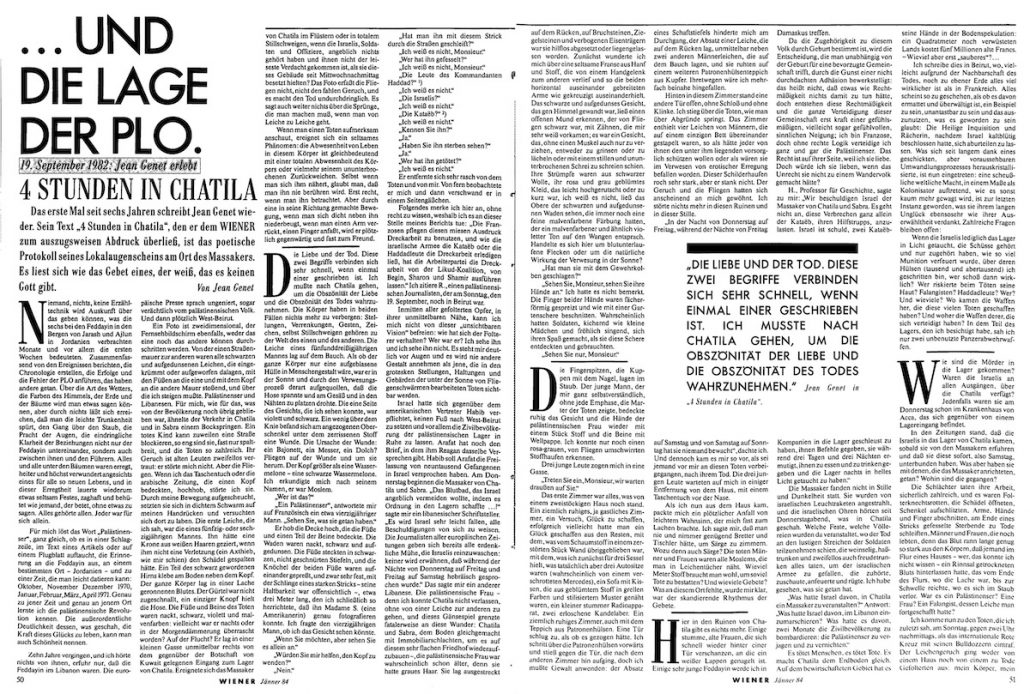

19. September 1982 – JEAN GENET erlebt 4 Stunden in Chatila

Das erste Mal seit sechs Jahren schreibt Jean Genet wieder. Sein Text „4 Stunden in Chatila“, den er dem WIENER zum auszugsweisen Abdruck überließ, ist das poetische Protokoll seines Lokalaugenscheins am Ort des Massakers. Es liest sich wie das Gebet eines, der weiß, daß es keinen Gott gibt:

Niemand, nichts, keine Erzähltechnik wird Auskunft über das geben können, was die sechs bei den Feddayin in den Bergen von Jarash und Ajlun in Jordanien verbrachten Monate und vor allem die ersten Wochen bedeuteten. Zusammenfassend von den Ereignissen berichten, die Chronologie erstellen, die Erfolge und die Fehler der PLO anführen, das haben andere getan. Über die Art des Wetters, die Farben des Himmels, der Erde und der Bäume wird man etwas sagen können, aber durch nichts läßt sich erreichen, daß man die leichte Trunkenheit spürt, den Gang über den Staub, die Pracht der Augen, die eindringliche Klarheit der Beziehungen nicht nur der Feddayin untereinander, sondern auch zwischen ihnen und den Führern. Alles und alle unter den Bäumen waren erregt, heiter und höchst verwundert angesichts eines für alle so neuen Lebens, und in dieser Erregtheit lauerte wiederum etwas seltsam Festes, zaghaft und behütet wie jemand, der betet, ohne etwas zu sagen. Alles gehörte allen. Jeder war für sich allein.

Für mich löst das Wort „Palästinenser“, ganz gleich, ob es in einer Schlagzeile, im Text eines Artikels oder auf einem Flugblatt auftaucht, die Erinnerung an die Feddayin aus, an einem bestimmten Ort – Jordanien – und zu einer Zeit, die man leicht datieren kann: Oktober, November, Dezember 1970, Januar, Februar, März, April 1971. Genau zu jener Zeit und genau an jenem Ort lernte ich die palästinensische Revolution kennen. Die außerordentliche Deutlichkeit dessen, was geschah, die Kraft dieses Glücks zu leben, kann man auch Schönheit nennen.

Zehn Jahre vergingen, und ich hörte nichts von ihnen, erfuhr nur, daß die Feddayin im Libanon waren. Die europäische Presse sprach ungeniert, sogar verächtlich vom palästinensischen Volk. Und dann plötzlich West-Beirut.

Ein Foto ist zweidimensional, der Fernsehbildschirm ebenfalls, weder das eine noch das andere können durchschritten werden. Von der einen Straßenmauer zur anderen waren alle schwarzen und aufgedunsenen Leichen, die eingekrümmt oder aufgeworfen dalagen, mit den Füßen an die eine und mit dem Kopf an die andere Mauer stoßend, und über die ich steigen mußte. Palästinenser und Libanesen. Für mich, wie für das, was von der Bevölkerung noch übriggeblieben war, ähnelte der Verkehr in Chatila und in Sabra einem Bockspringen. Ein totes Kind kann zuweilen eine Straße blockieren, so eng sind sie, fast nur spaltbreit, und die Toten so zahlreich. Ihr Geruch ist alten Leuten zweifellos vertraut: er störte mich nicht. Aber die Fliegen. Wenn ich das Taschentuch oder die arabische Zeitung, die einen Kopf bedeckten, hochhob, störte ich sie. Durch meine Bewegung aufgescheucht, setzten sie sich in dichtem Schwarm auf meinen Handrücken und versuchten sich dort zu laben. Die erste Leiche, die ich sah, war die eines fünfzig- oder sechzigjährigen Mannes. Ihn hätte eine Krone aus weißen Haaren geziert, wenn ihm nicht eine Verletzung (ein Axthieb, wie mir schien) den Schädel gespalten hätte. Ein Teil des schwarz gewordenen Hirns klebte am Boden neben dem Kopf. Der ganze Körper lag in einer Lache geronnenen Blutes. Der Gürtel war nicht zugeschnallt, ein einziger Knopf hielt die Hose. Die Füße und Beine des Toten waren nackt, schwarz, violett und malvenfarben: vielleicht war er nachts oder in der Morgendämmerung überrascht worden? Auf der Flucht? Er lag in einer kleinen Gasse unmittelbar rechts von dem gegenüber der Botschaft von Kuwait gelegenen Eingang zum Lager von Chatila . Ereignete sich das Massaker von Chatila im Flüstern oder in totalem Stillschweigen, wenn die Israelis, Soldaten und Offiziere, angeblich nichts gehört haben und ihnen nicht der leiseste Verdacht gekommen ist, als sie dieses Gebäude seit Mittwochnachmittag besetzt hielten? Das Foto erfaßt die Fliegen nicht, nicht den fahlen Geruch, und es macht den Tod undurchdringlich. Es sagt auch weiter nichts über die Sprünge, die man machen muß, wenn man von Leiche zu Leiche geht.

Wenn man einen Toten aufmerksam anschaut, ereignet sich ein seltsames Phänomen: die Abwesenheit von Leben in diesem Körper ist gleichbedeutend mit einer totalen Abwesenheit des Körpers oder vielmehr seinem ununterbrochenen Zurückweichen. Selbst wenn man sich ihm nähert, glaubt man, daß man ihn nie berühren wird. Erst recht, wenn man ihn betrachtet. Aber durch eine in seine Richtung gemachte Bewegung, wenn man sich dicht neben ihm niederbeugt, wenn man einen Arm verrückt, einen Finger anfaßt, wird er plötzlich gegenwärtig und fast zum Freund.

Die Liebe und der Tod. Diese zwei Begriffe verbinden sich sehr schnell, wenn einmal einer geschrieben ist. Ich mußte nach Chatila gehen, um die Obszönität der Liebe und die Obszönität des Todes wahrzunehmen. Die Körper haben in beiden Fällen nichts mehr zu verbergen: Stellungen, Verrenkungen, Gesten, Zeichen, selbst Stillschweigen gehören zu der Welt des einen und des anderen. Die Leiche eines fünfunddreißigjährigen Mannes lag auf dem Bauch. Als ob der ganze Körper nur eine aufgeblasene Hülle in Menschengestalt wäre, war er in der Sonne und durch den Verwesungsprozeß derart aufgequollen, daß die Hose spannte und am Gesäß und in den Nähten zu platzen drohte. Die eine Seite des Gesichts, die ich sehen konnte, war violett und schwarz. Ein wenig über dem Knie befand sich am angezogenen Oberschenkel unter dem zerrissenen Stoff eine Wunde. Die Ursache der Wunde: ein Bajonett, ein Messer, ein Dolch? Fliegen auf der Wunde und um sie herum. Der Kopf größer als eine Wassermelone – eine schwarze Wassermelone. Ich erkundigte mich nach seinem Namen, er war Moslem.

„Wer ist das?“

„Ein Palästinenser“, antwortete mir auf Französisch ein etwa vierzigjähriger Mann. ,,Sehen Sie, was sie getan haben.“ Er hob die Decke hoch, die die Füße und einen Teil der Beine bedeckte. Die Waden waren nackt, schwarz und aufgedunsen. Die Füße steckten in schwarzen, nicht geschnürten Stiefeln, und die Knöchel der beiden Füße waren aufeinander gepreßt, und zwar sehr fest mit der Schlinge eines starken Stricks – seine Haltbarkeit war offensichtlich -, etwa drei Meter lang, den ich schließlich so herrichtete, daß ihn Madame S. (eine Amerikanerin) genau fotografieren konnte. Ich fragte den vierzigjährigen Mann, ob ich das Gesicht sehen könnte.

„Wenn Sie möchten, aber sehen Sie es allein an.“

„Würden Sie mir helfen, den Kopf zu wenden?“ „Nein.“ „Hat man ihn mit diesem Strick durch die Straßen geschleift?“

,,Ich weiß es nicht, Monsieur.“

,,Wer hat ihn gefesselt?“

,,Ich weiß es nicht, Monsieur.“

„Die Leute des Kommandanten Haddad?“

,,Ich weiß es nicht“

,,Die Israelis?“

,,Ich weiß es nicht“

,,Die Kataeb?“

„Ich weiß es nicht“

,,Kennen Sie ihn?“

,,Ja.“

,,Haben Sie ihn sterben sehen?“ ,,Ja .“

„Wer hat ihn getötet?“

„Ich weiß es nicht“

Er entfernte sich sehr rasch von dem Toten und von mir. Von fern beobachtete er mich und dann verschwand er in einem Seitengäßchen.

Folgendes merke ich hier an, ohne recht zu wissen, weshalb ich es an dieser Stelle meines Berichts tue: ,,Die Franzosen pflegen diesen miesen Ausdruck Dreckarbeit zu benutzen, und wie die israelische Armee die Kataeb oder die Haddadleute die Dreckarbeit erledigen ließ, hat die Arbeiterpartei die Dreckarbeit von der Likud-Koalition von Begin, Sharon und Shamir ausführen lassen.“ Ich zitiere R., einen palästinensischen Journalisten, der am Sonntag, den 19. September, noch in Beirut war.

Inmitten aller gefolterten Opfer, in ihrer unmittelbaren Nähe, kann ich mich nicht von dieser „unsichtbaren Vision“ befreien: wie hat sich der Folterer verhalten? Wer war er? Ich sehe ihn und ich sehe ihn nicht. Es steht mir deutlich vor Augen und er wird nie andere Gestalt annehmen als jene, die in den grotesken Stellungen, Haltungen und Gebärden der unter der Sonne von Fliegenschwärmen bearbeiteten Toten sichtbar werden.

Israel hatte sich gegenüber dem amerikanischen Vertreter Habib verpflichtet, keinen Fuß nach West-Beirut zu setzen und vor allem die Zivilbevölkerung der palästinensischen Lager in Ruhe zu lassen. Arafat hat noch den Brief, in dem ihm Reagan dasselbe Versprechen gibt Habib soll Arafat die Freilassung von neuntausend Gefangenen in Israel versprochen haben. Am Donnerstag beginnen die Massaker von Chatila und Sabra. ,,Das Blutbad, das Israel angeblich vermeiden wollte, indem es Ordnung in den Lagern schaffte … !“ sagte mir ein libanesischer Schriftsteller. ,,Es wird Israel sehr leicht fallen, alle Beschuldigungen von sich zu weisen. Die Journalisten aller europäischen Zeitungen geben sich bereits alle erdenkliche Mühe, die Israelis reinzuwaschen: keiner wird erwähnen, daß während der Nächte von Donnerstag auf Freitag und Freitag auf Samstag hebräisch gesprochen wurde.“ Das sagte mir ein anderer Libanese. Die palästinensische Frau -denn ich konnte Chatila nicht verlassen, ohne von einer Leiche zur anderen zu gehen, und dieses Gänsespiel grenzte fatalerweise an diese Wunder: Chatila und Sabra , dem Boden gleichgemacht mit lmmobiliarschlachten, um es auf diesem sehr flachen Friedhof wiederaufzubauen -,die palästinensische Frau war wahrscheinlich schon älter, denn sie hatte graues Haar. Sie lag ausgestreckt auf dem Rücken, auf Bruchsteinen, Ziegelsteinen und verbogenen Eisenträgern war sie hilflos abgesetzt oder liegengelassen worden. Zunächst wunderte ich mich über eine seltsame Franse aus Hanf und Stoff, die von einem Handgelenk zum anderen verlief und so die beiden horizontal auseinander gebreiteten Arme wie gekreuzigt auseinanderhielt.

Das schwarze und aufgedunsene Gesicht, das gen Himmel gewandt war, ließ eine n offenen Mund erkennen, der von Fliegen schwarz war, mit Zähnen, die mir sehr weiß vorkamen; es war ein Gesicht, das, ohne einen Muskel auch nur zu verziehen, entweder zu grinsen oder zu lächeln oder mit einem stillen und ununterbrochenen Schrei zu schreien schien. Ihre Strümpfe waren aus schwarzer Wolle , ihr rosa und graugeblümtes Kleid, das leicht hochgerutscht oder zu kurz war, ich weiß es nicht, ließ das Obere der schwarzen und aufgedunsenen Waden sehen, die immer noch eine feine malvenfarbene Färbung hatten, der ein malvenfarbener und ähnlich violetter Ton auf den Wangen entsprach. Handelte es sich hier um blutunterlaufene Flecken oder um die natürliche Wirkung der Verwesung in der Sonne?

,,Hat man sie mit dem Gewehrkolben geschlagen?“

„Sehen Sie, Monsieur, sehen Sie ihre Hände an.“ Ich hatte es nicht bemerkt. Die Finger beider Hände waren fächerförmig gespreizt und wie mit einer Gartenschere beschnitten. Wahrscheinlich hatten Soldaten, kichernd wie kleine Mädchen und fröhlich singend, sich ihren Spaß gemacht als sie diese Schere endeckten und gebrauchten. „Sehen Sie nur Monsieur!“

Die Fingerspitzen, die Kuppen mit dem Nagel, lagen im Staub. Der junge Mann, der mir ganz selbstverständlich, ohne jede Emphase, die Marter der Toten zeigte, bedeckte ruhig das Gesicht und die Hände der palästinensischen Frau wieder mit einem Stück Stoff und die Beine mit Wellpappe. Ich konnte nur noch einen rosa-grauen, von Fliegen umschwirrten Stoffhaufen erkennen.

Drei junge Leute zogen mich in eine Gasse.

„Treten Sie ein Monsieur, wir warten draußen auf Sie.“

Das erste Zimmer war alles, was von einem zweistöckigen Haus noch stand. Ein ziemlich ruhiges, ja gastliches Zimmer, ein Versuch, Glück zu schaffen, erfolgreich vielleicht hatte man ein Glück geschaffen aus den Resten, mit dem, was vom Schaumstoff in einem zerstörten Stück Wand übriggeblieben war, mit dem, was ich zunächst für drei Sessel hielt, was tatsächlich aber drei Autositze waren (wahrscheinlich von einem verschrotteten Mecedes), ein Sofa mit Kissen, die aus geblümtem Stoff in grellen Farben und stilisiertem Muster genäht waren, ein kleiner stummer Radioapparat, zwei erloschene Kandelaber. Ein ziemlich ruhiges Zimmer, auch mit dem Teppich aus Patronenhülsen. Eine Tür schlug zu, als ob es gezogen hätte. Ich schritt über die Patronenhülsen vorwärts und stieß gegen die Tür, die nach dem anderen Zimmer hin aufging, doch ich mußte Gewalt anwenden: der Absatz eines Schaftstiefels hinderte mich am Durchgang, der Absatz einer Leiche, die auf dem Rücken lag, unmittelbar neben zwei anderen Männerleichen, die auf dem Bauch lagen, und sie ruhten auf einem weiteren Patronenhülsenteppich aus Kupfer. Ihretwegen wäre ich mehrfach beinahe hingefallen.

Hinten in diesem Zimmer stand eine andere Tür offen, ohne Schloß und ohne Klinke. Ich stieg über die Toten, wie man über Abgründe springt. Das Zimmer enthielt vier Leichen von Männern, die auf einem einzigen Bett übereinander gestapelt waren, so als hätte jeder von ihnen den unter ihm liegenden vorsorglich schützen wollen oder als wären sie im Verwesen von erotischer Erregung befallen worden. Dieser Schilderhaufen roch sehr stark, aber er stank nicht. Der Geruch und die Fliegen hatten sich anscheinend an mich gewöhnt. Ich störte nichts mehr in diesen Ruinen und in dieser Stille.

„In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, während der Nächte von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag hat sie niemand bewacht“, dachte ich. Und dennoch kam e s mir so vor, als sei jemand vor mir an diesen Toten vorbeigegangen, nach ihrem Tod. Die drei jungen Leute warteten auf mich in einiger Entfernung von dem Haus, mit einem Taschentuch vor der Nase.

Als ich nun aus dem Haus kam, packte mich ein plötzlicher Anfall von leichtem Wahnsinn, der mich fast zum Lachen brachte. Ich sagte mir, daß man nie und nimmer genügend Bretter und Tischler hätte, um Särge zu zimmern. Wozu denn auch Särge ? Die toten Männer und Frauen waren alle Moslems, die man in Leichentücher näht. Wieviel Meter Stoff braucht man wohl, um soviel Tote zu bestatten? Und wieviele Gebete? Was an diesem Ort fehlte, wurde mir klar, war der skandierende Rhytmus der Gebete.

Hier in den Ruinen von Chatila gibt es nichts mehr. Einige stumme alte Frauen, die sich schnell wieder hinter einer Tür verschanzen, an die ein weißer Lappen genagelt ist. Einige sehr junge Feddayin werde ich in Damaskus treffen.

Da die Zugehörigkeit zu diesem Volk durch Geburt bestimmt ist, wird die Entscheidung, die man unabhängig von der Geburt für eine bevorzugte Gemeinschaft trifft, durch die Gunst einer nicht durchdachten Adhäsion bewerkstelligt: das heißt nicht, daß etwas wie Rechtmäßigkeit nichts damit zu tun hätte, doch entstehen diese Rechtmäßigkeit und die ganze Verteidigung dieser Gemeinschaft erst kraft einer gefühlsmäßigen, vielleicht sogar gefühlvollen, sinnlichen Neigung; ich bin Franzose , doch ohne rechte Logik verteidige ich ganz und gar die Palästinenser. Das Recht ist auf ihrer Seite, weil ich sie liebe. Doch würde ich sie lieben, wenn das Unrecht sie nicht zu einem Wandervolk gemacht hätte ?

H., Professor für Geschichte, sagte zu mir. Wir beschuldigen Israel der Massaker von Chatila und Sabra. Es geht nicht an, diese Verbrechen ganz allein der Kataeb, ihren Hilfstrupps anzulasten. Israel ist schuld, zwei Kataeb-Kompanien in die Lager geschleust zu haben, ihnen Befehle gegeben, sie während drei Tagen und drei Nächten ermutigt, ihnen zu essen und zu trinken gegeben und die Lager nachts in helles Licht getaucht zu haben.“

Die Massaker fanden nicht in Stille und Dunkelheit statt. Sie wurden von israelischen Leuchtraketen angestrahlt, und die israelischen Ohren hörten seit Donnerstagabend, was in Chatila geschah. Welche Feste, welche Völlereien wurden da veranstaltet, wo der Tod an den lustigen Streichen der Soldaten teilzunehmen schien, die weinselig, haßtrunken und zweifellos auch freudetrunken alles taten, um der israelischen Armee zu gefallen, die zuhörte, zuschaute, anfeuerte und rügte. Ich habe gesehen, was sie getan hat. „Was hatte Israel davon. in Chatila ein Massaker zu veranstalten?“ Antwort: „Was hatte Israel davon im Libanon einzumarschieren? Was hatte es davon, zwei Monate die Zivilbevölkerung zu bombardieren: die Palästinenser zu verjagen und zu vernichten.“

Es tötet Menschen, es tötet Tote. Es macht Chatila dem Erdboden gleich. Auf dem bewirtschafteten Gebiet hat es seine Hände in der Bodenspekulation: ein Quadratmeter noch verwüsteten Lands kostet fünf Millionen alte Francs. -Wieviel aber erst „sauberes“? …

Ich schreibe dies in Beirut, wo, vielleicht aufgrund der Nachbarschaft des Todes, noch zu ebener Erde alles viel wirklicher ist als in Frankreich. Alles scheint so zu geschehen, als ob es davon ermattet und überwältigt ist, ein Beispiel zu sein, unantastbar zu sein und das auszunutzen, was es geworden zu sein glaubt: Die Heilige Inquisition und Rächerin, nachdem Israel kaltblütig beschlossen hatte, sich aburteilen zu lassen. Was sich seit langem dank eines geschickten, aber voraussehbaren Umwandlungsprozesses herauskristallisierte, ist nun eingetreten: eine scheußliche weltliche Macht, in einem Maße als Kolonisator auftretend, wie es sonst kaum mehr gewagt wird, ist zur letzten Instanz geworden, was sie ihrem langen Unglück ebensosehr wie ihrer Auserwähltheit verdankt. Zahlreiche Fragen bleiben offen:

Wenn die Israelis lediglich das Lager in Licht getaucht, die Schüsse gehört und nur zugehört haben, wie so viel Munition verfeuert wurde, über deren Hülsen (tausend und abertausend) ich geschritten bin, wer schoß dann wirklich? Wer riskierte beim Töten seine Haut? Falangisten? Haddadleute? Wer ? Und wieviele? Wo kamen die Waffen her, die diese vielen Toten geschaffen haben? Und woher die Waffen derer, die sich verteidigt haben? In dem Teil des Lagers, den ich besichtigt habe, sah ich nur zwei unbenutzte Panzerabwehrwaffen.

Wie sind die Mörder in die Lager gekommen? Waren die Israelis an allen Ausgängen, über die Chatila verfügt? Jedenfalls waren sie am Donnerstag schon im Krankenhaus von Acca, das sich gegenüber von einem Lagereingang befindet.

ln den Zeitungen stand, daß die Israelis in das Lager von Chatila kamen sobald sie von den Massakern erfuhren und daß sie diese sofort, also Samstag, unterbunden haben. Was aber haben sie mit denen, die das Massaker anrichteten, getan? Wohin sind die gegangen?

Die Schlächter taten ihre Arbeit, sicherlich zahlreich, und es waren Folterknechtsrotten, die Schädel öffneten, Schenkel aufschlitzten, Arme, Hände und Finger abschnitten, am Ende eines Stricks gefesselte Sterbende zu Tode schleiften. Männer und Frauen, die noch lebten, denn das Blut rann lange genug so stark aus den Körpern, daß jemand im Flur eines Hauses – wer, das konnte ich nicht wissen – ein Rinnsal getrockneten Bluts hinterlassen hatte, das vom Ende des Flurs, wo die Lache war, bis zur Schwelle reichte, wo es sich im Staub verlor. War es ein Palästinenser? Eine Frau? Ein Falangist, dessen Leiche man fortgeschafft hatte?

Ich komme nun zu den Toten, die ich zuletzt sah, am Sonntag, gegen zwei Uhr nachmittags, als das internationale Rote Kreuz mit seinen Bulldozzern eintraf. Der Leichengeruch ging weder von einem Haus noch von einem zu Tode gefolterten aus: mein Körper, mein Wesen schien ihn zu verströmen. In einer engen Straße glaubte ich in einem verwinkelten Mauervorbau einen schwarzen Boxer zu sehen, der auf dem Boden saß und sich lachend darüber wunderte, daß er k.o. war. Niemand hatte sich getraut, ihm die Lider zu schließen, seine übergetretenen Augen aus sehr weißem Porzellan blickten mich an. Den Arm erhoben, an diesen Mauerwinkel gelehnt, schien er sich geschlagen zu geben. Er war ein Palästinenser, seit zwei oder drei Tagen tot. Wenn ich ihn zunächst für einen schwarzen Boxer hielt, so deshalb, weil sein Kopf sehr groß, aufgebläht und schwarz war, wie alle Köpfe und alle Leichen, ob sie nun in der Sonne oder im Schatten der Häuser lagen. Ich schritt ganz dicht an seinen Füßen vorbei. Aus dem Staub hob ich eine Oberkieferzahnreihe auf und legt sie auf das, was von einem Fensterbrett noch vorhanden war. Die Innenfläche seiner zum Himmel gereckten Hand, sein offener Mund, der Schlitz seiner Hose, deren Gürtel fehlte: soviel Nester, wo sich die Fliegen nährten.

Ich stieg über eine weitere Leiche, dann noch über eine. Auf diesem Flecken staubiger Erde zwischen zwei Toten lag in durchscheinendem Rosa ein noch sehr lebendiges Objekt, das bei diesem Massaker intakt gelieben war, das noch Dienste tun konnte: ein künstliches Bein, offensichtlich aus einer Plastikmasse, mit schwarzem Schuh und grauer Socke. Bei näherem Hinsehen wurde klar, daß man es brutal vom amputierten Bein losgerissen hatte, denn die Riemen, mit denen es gewöhnlich am Oberschenkel festgemacht war, waren alle zerfetzt. Dieses künstliche Bein gehörte dem zweiten Toten. Dem, der nur ein Bein hatte und einen Fuß mit schwarzem Schuh und grauer Socke.

In der senkrecht verlaufenden Straße, in der ich schon drei Tote zurückgelassen hatte, lag noch ein vierter. Er versperrte nicht vollkommen den Durchgang, aber er lag auf eine so eigenartige Weise auf der Straße, daß ich über ihn steigen und mich umdrehen mußte, wobei ich folgendes Schauspiel sah: auf einem Stuhl saß eine Frau, von noch jungen schweigenden Frauen und Männern umgeben: sie schluchzte, war nach Art der arabischen Frauen gekleidet und sie schien sechzehn oder sechzig Jahre alt zu sein. Sie beweinte ihren Bruder, dessen Leiche die Straße fast blockierte.

Ich ging ganz nah zu ihr hin. Ich schaute sie genauer an. Sie trug eine unter dem Hals gebunde Schärpe. Sie weinte, sie beklagte den Tod ihres Bruders an ihrer Seite. Ihr Gesich war rosa, ein rosa das Kindern eigen ist, beinahe gleichförmig, sehr sanft. Zart – doch hatte es weder Wimpern noch Augenbrauen, und das, was ich für rosa hielt, war nicht die Haut,oberfläche, sondern die durch ein biß-chen graue Haut eingefaßte Lederhaut. Das ganze Gesicht war verbrannt. Ich weiß nicht durch was, aber ich kann mir denken, durch wen.

Bei den ersten Toten hatte ich mich noch bemüht, sie zu zählen. Als ich eingehüllt vom Geruch und der Sonne, die mich in jeder Ruine umlagerten, bei zwölf oder fünfzehn angelangt war, konnte ich nicht mehr, mir vernebelte sich alles. Die vielen ausgeweideten Häuser, aus denen die Weichteile hervorquollen und die eingestürzten Gebäude habe ich in West-Beirut mit Gleichgültigkeit betrachtet, beim Anblick derer von Chatila sah ich das Grauen. Mit Toten werde ich normalerweise sehr schnell vertraut, werde sogar ihr Freund: als ich die der Lager sah, nahm ich nur mehr den Haß und die Freude derer wahr, die sie getötet hatten. Ein barbarisches Fest hatte sich dort abgespielt: Raserei, Trunkenheit, Tänze, Lieder, Flüche, Klagen und Seufzen zu Ehren der Voyeure, die im letzten Stock des Acca-Krankenhauses lachten.

Sonntags, gegen zwei Uhr nachmittags führten mich drei Soldaten der libanesischen Armee, das Gewehr im Anschlag, zu einem Jeep, in dem ein Offizier vor sich hin döste. Ich frage ihn:

,,Sprechen Sie französisch?“

,,Englisch.“

Seine Stimme war trocken, vielleicht weil ich ihn aus dem Schlaf gerissen hatte. Er studiert meinen Paß. Auf französisch sagte er: ,,Kommen Sie von dort?“ (Sein Finger deutete in Richtung Chatila.)

,,Ja.“

,,Und Sie haben es gesehen?“

,,Ja.“

,,Werden Sie darüber schreiben?“ ,,Ja.“

Er gab mir den Paß zurück und bedeutete mir, weiter zu gehen. Die drei Gewehre senkten sich. Ich war vier Stunden in Chatila gewesen. In meiner Erinnerung blieben ungefähr vierzig Leichen. Alle- ich sage bewußt alle- waren gefoltert worden, wahrscheinlich unter Alkohol, bei Gesang und Lachen, im Gestank des Staubs und der bereits verwesenden Leichen.

Zweifellos war ich allein, will sagen: ich war der einzige Europäer (mit einigen alten palästinensischen Frauen, die noch ein zerrissenes weißes Tuch umschlungen hielten; mit einigen jungen unbewaffneten Feddayin); aber wenn diese fünf oder sechs menschlichen Wesen nicht gewesen wären und ich hätte diese niedergemachte Stadt, die schwarz und aufgedunsen daliegenden Palästinenser entdeckt, ich wäre verrückt geworden. Wo bin ich gewesen? Diese dem Erdboden gleichgemachte Stadt in Trümmern, die ich gesehen oder zu sehen geglaubt habe, durchdrungen, durchweht, getragen vom mächtigen Geruch des Todes, hatte es das alles gegeben?

Ich hatte nur ein Zwanzigstel von Chatila und Sabra erkundet, und das nur unzulänglich, nichts von Bir Hassan und nichts von Bourj-el-Barajne.

Auf dem Rückflug von Beirut traf ich auf dem Flughafen von Damaskus junge Feddayin, die der israelischen Hölle entkommen waren. Sie waren sechzehn oder siebzehn Jahre alt: sie lachten, sie waren denen von Ajlun sehr ähnlich. Wie sie werden sie sterben. Der Kampf für ein Land kann ein reicherfülltes, wenn auch nur kurzes Leben sein. Dafür, man erinnert sich, entschied sich Achill in der „Ilias“.

7. Dezember 1983: Jean Genet spricht über

ARAFAT, ISRAEL UND DIE FASZINATION DER BRUTALITÄT

Jean Genet kam nach Wien, um hier mit seinem grofien Namen Werbung für die Sache der Palästinenser zu machen. WIENER-Redakteur Michael Kreissl nützte dieGelegenheit, den Dichter zu seiner Einschätzung der Lagenach den Ereignissen von Tripolis und nach der Schwächung Arafats zu fragen. Genet bleibt keine Antwort schuldig.

Von Michael Kreissl

Jean Genet, Einbrecher, Päderast und zu lebenslanger Haft verurteilter Mörder Autor von „Querelle“, ,,Notre-Dame-des-Fleurs“ und des semi-autobiographischens Romans „Tagebuch eines Diebes“, 1948 nach einem Gnadengesuch von Jean Paul Sartre und Jean Cocteau aus dem Gefängnis entlassen, sitzt in der Lobby des Wiener Hotels „Imperial“ und gibt Interviews über die Leiden und den Kampf der Palästinenser. Der Kalender zeigt den 7. Dezember 1983.

Genet ist freundlich und wird beim Interview leidenschaftlich. Die arrogante Würde eines „großen, alten Mannes der Literatur“ fehlt ihm völlig. Dennoch wirkt er in der Nadelstreif-mit-dun-kler-Krawatte-Welt des „Imperial“ keineswegs deplaciert. Eine legere, hellbraune Wildlederjacke verleiht ihm das Aussehen eines sportiven, älteren Mannes von Welt.

Ein Mann von Welt, freilich, der in schmuddeligen Bistros ebenso zu Hause ist wie im Nobelhotel, der die Zigarettenasche im Imperial mit der gleichen Selbstverständlichkeit an der Tischkante abstreift und auf den teuren Teppich fallen läßt, wie er es in einem marokkanischen Stundenhotel tun würde. ,,Ah, Sie machen sich Sorgen um den Teppich des ,Imperial „‚, bemerkte er ironisch, als ich ihm – ganz beflissener Interviewer- den Aschenbecher reiche.

Nach langen Jahren schriftstellerischer Abstinenz ist nun wieder ein Werk Genets erschienen. Ein dünnes Büchlein, kaum 50 Seiten stark, und – so erfahre ich vom Autor – ein Raubdruck obendrein. Die auf den vorhergehenden Seiten zum Abdruck gelangten Originalpassagen Genets stammen aus diesem Band.

„Vier Stunden in Chatila“ beinhaltet Genets Wahrnehmungen, Gefühle und Reflexionen, als er die von Israelis verwüsteten und zum Schauplatz von Massakern gemachten Palästinenserlager von Sabra und Chatila besuchte.

Vor mehr als einem Jahr, am 16. September 1982, hat dieses Massaker begonnen. Es sollte drei Tage und drei Nächte dauern. Am 19. September war Genet in Chatila, er sah die klaffenden Wunden der Leichen, stieg über halbverweste Kadaver und watete durch ein Meer von Patronenhülsen, die man offenbar im Blutrausch geleert hatte.

„Und heute, ein Jahr danach ist das Massaker schon fast vergessen“, beklagt Genet im Interview. ,,Wie lange hätte man sich an das Morden erinnert, wenn die Israelis und ihr falangistischen Bluthunde nicht eine wehrlose arabische Hauptstadt, sondern beispielsweise Wien überfallen hätten!“

Um an diese Leichen, die er selbst nicht mehr vergessen kann, zu erinnern, ist Jean Genet nach Wien gekommen und hat auf Einladung der „International Progress Organisation“ im Albert-Schweitzer-Haus eine kurze Rede gehalten.

Was an seinem Werk ,,Vier Stunden in Chatila“ zuerst auffallt, ist die fast schon obszöne Liebe zum Detail, mit der er die Spuren der Folterungen beschreibt, ist die Faszination, die den Dichter angesichts des Grauens gepackt hat.

GENET: Ja. Ich war fasziniert. Aber es waren nicht die Palästinenser, die mich faszinierten. Mit ihnen verbindet mich eine tiefe Freundschaft. Ich war vom Massaker fasziniert. Nie hätte ich so Grauenvolles erwartet. Ein lebendiger Mensch, der mit der Waffe in der Hand für seine Freiheit kämpft und doch ein Lächeln um den Mund trägt, der kann mich nicht faszinieren. Ihn kann ich lieben. Selbst wenn Araber, oder auch Österreicher die Palästinenser brutal ermordet hätten, hätte mich das nicht fasziniert. Aber wenn ein Volk, das sich als Volk der Märtyrer begreift, ein Volk, das von Deuschen, Franzosen und Österreichern beinahe ausgelöscht worden wäre, ein anderes, schwächeres Volk niedermetzelt, dann bin ich fasziniert; das heißt: Ich bin erstaunt.

WIENER: Könnte man sagen: Die Palästinenser sind die Juden von heute:‘

GENET: Ja. heute sind die Palästinenser das Volk der Märtyrer und die Juden sind das Nazi-Volk.

WIENER: Das Thema Gewalt zieht sich durch ihr gesamtes Werk. Sie haben einmal geschrieben: .. Gewalt und leben sind beinahe Synonyme.“

GENET: Ich stehe nach wie vor zu diesem Satz. Aber ich habe die Journalisten immer gebeten, die Begriffe Gewalt (violence) und Brutalität (brutalite) nicht zu verwechseln. Gewalt ist Leben. Wenn eine Frau ein Kind gebärt, so ist das Gewalt. Aber das, was die Israelis in Beirut getan haben, das ist nicht einfach Gewalt, das ist Brutalität.

WIENER: Die Feddayin, die Rebellen, sind also gewalttätig in einem positiven Sinn, während Israel mit Brutalität mordet?

GENET: Natürlich! Auch wenn sie das jetzt mit einem ironischen Lächeln gesagt haben, haben sie doch die Wahrheit ausgesprochen.

WIENER: Und es ist die Gegenwart der Gewalt, der offenen, ungeschminkten Gewalt, die sie im Libanon so fasziniert?

GENET: Nein, die Gewalt erstaunt mich nicht. Gewalt gibt es überall. Was mich fasziniert, das ist die Brutalität. Wenn beispielsweise ein Armer, der nichts zu essen hat, Brot stiehlt und dabei Gewalt ausübt, dann bin ich nicht fasziniert. Wenn aber ein Polizist ein CRS-Mann (Sondereinheit der französischen Polizei, Anm. d. Red.), gegen einen Armen oder gegen einen Schwulen oder gegen wen auch immer Gewalt ausübt, dann nenne ich das Brutalität. Und diese Brutalität fasziniert mich. Mich fasziniert dabei nicht nur der Polizist, sondern auch das Opfer der Brutalität. Brutalität erstaunt mich und ich bin fasziniert, weil ich selbst nie so handeln könnte. Ich kann Gewalt ausüben, aber Brutalität wäre mir nicht möglich.

WIENER: Aber das Wort Faszinaion ist ein ambivalenter Begriff, es beinhaltet keine positive oder negative moralische Wertung.

GENET: Darf ich ihnen etwas aufschreiben … fasciner = fascio = fais-ceaux ….faszinieren hat dieselbe Wurzel wie fascio, faschistisch und fascio kommt den fasces (franz.: faisceaux), den eilen und Rutenbündeln der römischen Liktoren, den Symbolen der Amtsgewalt, sie sehen also das Wort faszinieren ist gar nicht so zweideutig. Sie sind es der hier eine Zweideutigkeit hineininterpretiert. WIENER: Was hat Sie persönlich so sehr fpr das Palästinensische Volk eingenommen?

GENET: In den arabischen Ländern stell das Palästinensische Volk das einzige moderne Element dar. Es ist nicht einfach ein revoltierendes Volk es ist ein revolutionäres Volk. Die traditionelle arabische Gesellschaft ist dem Tode geweiht, die Gesellschaftsordnung kann nur mehr mit Polizeistaatsmethoden aufrechterhalten werden. Das gilt für Syrien, den Irak, Ägypten, für praktisch alle arabischen Staaten.

Was an den Palästinensern, und zwar nicht nur in der PLO, sondern an jedem einzelnen Palästinenser bemerkenswert ist, ist das Gewicht hinter jeder Geste. Jede Geste, jede Aktion wird mit erstaunlicher Sicherheit und Bestimmtheit ausgeführt. Die arabische Bourgeoisie liebt lange ausschweifende Phrasen und Metaphern. Die Feddayin, die palistinensischen Männer und Frauen hingegen formulieren knapp und präzise. Aber in ihren Worten und Taten liegt Bestimmtheit und Entschlossenheit. Das ist wirklich modern! Sie reden nicht um die Sache herum, verlieren sich nicht in Bildern. Wenn eine Frau einen Eimer Wasser holt, dann sieht man den Eimer, sieht das Wasser, man sieht ihre Gesten, sieht ihre Mühen, sieht das Leiden der Palästinenser und sieht die Freuden der Palästinenser. Das alles ist kein Traum, kein arabisches Märchen mehr.

Als ich 1970 zum ersten Mal ein Palästinenserlager in Jordanien besuchte, fragte mich Arafat: ,,Fühlen Sie sich nicht wohl bei uns?“ – ,,Doch“, habe ich geantwortet, ,,mir geht es ganz ausgezeichnet!“ Und ich habe mich wirklich wohl gefühlt. Ursprünglich wollte ich nur ein paar Tage in den Lagern verbrin-gen, doch dann blieb ich sechs Monate bei den Feddayin. Wenn Sie mich nun fragen, warum ich so lange geblieben bin, dann muß ich Ihnen sagen: weil ich dort etwas Wahres, etwas Authentisches gespürt habe. Das war kein billiger Roman, ich war im Herzen eines Gedichts, eines modernen Gedichts.

WIENER: … das Sie in Ihrem Buch mit der Ilias vergleichen, mit der antiken Tragödie.

GENET: Ja, alle wahren Dichter besitzen diese Authentizität, ob das nun Homer ist oder Rimbaud … oder eine Palästinenserin oder ein Palästinenser.

WIENER: Die Tragödie nimmt jetzt ihren Lauf. Die PLO ist gespalten, Arafat ist in Tripoli besiegt.

GENET: Nein, nein, nein, das stimmt nicht. Arafat wird von dissidenten Palästinensern und vor allem von den Syrern belagert, aber er ist nicht geschlagen. Er wird Tripoli in den nächsten Tagen unter dem Schutz der UNO verlassen. Es gibt auch keine echte Spaltung. Abu Mussa, sein Gegner in der PLO, repräsentiert doch eigentlich niemanden. Er ist doch nur das Feigenblatt der Syrer. Arafat hingegen ist es gelungen, 4500 Palästinenser aus israelischer Gefangenschaft zu befreien. Und das, obwohl er von seinen Feinden eingekreist ist, auf der einen Seite von den Syrern und vom Meer her von den Israelis und von der sechsten US-Flotte. Man wird auch in Zukunft mit Arafat rechnen müssen.

WIENER: Gut, Arafat hat noch großen politischen und moralischen Einfluß. Aber die militärische Macht fehlt ihm jetzt.

GENET: Nein, sie fehlt ihm nicht erst jetzt, sie hat ihm immer schon gefehlt. Die PLO war immer schlechter bewaffnet als der kleinste arabische Staat. Arafat hat keine Flugzeuge und nur eine Handvoll schrottreifer Panzer. Die Palästinenser waren immer nur eine ideelle Gemeinschaft. Aber es stellt sich die Frage, ob ein Land (pays) ein Gebiet (territoire) braucht, um ein Land zu sein? Seit 1948 gibt es Palästina auf der Landkarte nicht mehr. Aber seit wann gibt es Palästina wirklich? Erst seit 1948, seit sich das palästinensische Volk erhoben hat!

WIENER: Schön, es gibt Palästina, aber nur in den Köpfen der Palästinenser.

GEN ET: Das stimmt doch nicht. In Ihrem Kopf doch auch. Sonst würden sie nicht hier mit mir über Palästina sprechen.

WIENER: Bisher sind alle Friedenspläne, in denen die Rechte der Palästinenser berücksichtigt werden, gescheitert. Glauben Sie, daß eine friedliche Lösung möglich ist?

GENET: Warum fragen Sie mich? Ich bin kein Diplomat.

WIENER: Sind Sie persönlich optimistisch?

GENET: Ich glaube, diese Frage zeigt nur eines, nämlich daß Sie den Triumph der Palästinenser fürchten.

WIENER: Keineswegs, ich fürchte nur, daß die Palästinenser nie triumphieren werden!

GENET: Wirklich?

WIENER:Ja.

GENET: Gut, dann kann ich ihnen, exklusiv für ihre Zeitung, folgende Mitteilung machen: Sie irren sich!

WIENER: Vielleicht werden sie irgendwann einmal triumphieren, aber bis dahin wird noch viel Wasser den Jordan hinunterfließen.

GENET: Ich habe nicht gesagt, daß die Palästinenser triumphieren werden. Sie haben triumphiert! Sie existieren, und sie haben nie in diesem Maße existiert wie heute. Sie werden gefoltert. Aber man kann niemanden foltern, der nicht existiert. Wenn Sie Heidegger kennen: Jetzt besitzen die Palästinenser das Sein. Sie sind. Als Palästina eine Provinz des Osmanischen Reiches war, gab es keine Palästinenser: Sie waren nicht.

WIENER: Gut, es gibt die Palästinenser, aber nur als geistige Gemeinschaft, sie sind ein Volk ohne Land.

GENET: Oh! Und Ihr Land? Mit welchem Recht verlangen Sie von den Palästinensern, daß sie erst einmal ihr Land herzeigen sollen, wo Sie doch selbst in keinem mächtigen Staat leben. Ihr Österreich ist ganz winzig, kaum größer als ein Arschloch!

WIENER: Was denken Sie eigentlich über die Rolle Ihres Staates. Frankreich, im Libanon!

GENET: Wenig Gutes und viel Schlechtes. Das Gute, weil ich glaube, daß die französische Regierung ihr Bestes getan hat, um bei der Befreiung der 4500 Palästinenser mitzuhelfen, und weil sie versucht, Arafat und seinen Kämpfern den Rückzug aus Tripoli zu ermöglichen. Auf der anderen Seite bin ich gegen die Entsendung der Friedenstruppe. Schon das Kunstwort „Friedenssoldat“ ist absurd. Soldaten dienen nicht dem Frieden, sondern dem Krieg. Und die Friedenstruppe ist im Verlauf ihres Einsatzes auch schon zur Kriegstruppe geworden, wie ja die Bombardierung schiitischer Stellungen in der Bekaa-Ebene beweist.

WIENER: Sie haben die Palästinenser vorhin als „revolutionäres Volk““ bezeichnet. Über ihr Verhältnis zur Revolution haben Sie einmal gesagt: .. Wenn ich ehrlich bin, liegt mir gar nicht daran, daß eine Revolution stattfindet. Die augenblickliche Situation, die augenblicklichen Regime erlauben mir die Revolte, aber die Revolution würde mir wahrscheinlich keine Revolte gestatten, das heißt, keine individuelle Revolte.“

GENET: Ah, Sie zitieren aus dem Interview, das Hubert Fichte mit mir gemacht hat. In diesen Worten liegt eine gewisse Ironie. Natürlich brauche ich die Autorität des französischen Staates, um Franzose zu sein und somit gegen die französische Autorität rebellieren zu können. Aber wie gesagt, in diesen Zei-len liegt sehr viel Ironie, das war humorvoll gemeint.

WlENER: Glauben Sie, daß es in der heutigen Zeit eine bedeutende. revolutionäre Kraft gibt? Sie haben zum Beispiel einmal gemeint, daß die Homosexualität eine revolutionäre Kraft sei.

GENET: Nein, die Homosexualtät kann nur dazu beitragen, daß der unterdrückte Homosexuelle beginnt, die Gesellschaft in Frage zu stellen. Genauso kann der Haß eines Großbürgerkindes gegen den bourgeoisen Vater dazu beitragen, daß der Sohn sich gegen den Kapitalismus stellt.

WIENER: Ist die Kommunistische Bewegung in ihren Augen noch revolutioär?

GENET: Sobald eine revolutionäre Bewegung nur mehr darauf bedacht ist, sich selbst zu erhalten, zu konservieren, wird sie konservativ. Und die Sowjetunion ist konservativ. Ich will damit nicht sagen, daß man gegen die Sowjetunion kämpfen soll, indem man sich auf die Seite der Amerikaner stellt. Man sollte vielmehr im Inneren der Sowjetunion, innerhalb der kommunistischen Bewegung, für Veränderungen kämpfen.

WIENER: Sehen Sie eine revolutionäre Hoffnung, haben Sie persönlich eine solche Hoffnung?

GENET: Ja, merken Sie denn nicht, daß die halbe Welt in Aufruhr ist? Seid Ihr so borniert in eurem Österreich, daß Ihr nicht merkt, was sich abspielt. Mir scheint, Ihr lebt unter einem Glassturz. Ihr sitzt hier im Warmen, hört eure Musik und seht eure Filme, aber von dem was in der Welt vorgeht, hört und seht Ihr nichts! Aber in Wirklichkeit steht ganz Lateinamerika in Flammen!

WIENER: Vielleicht haben Sie recht. Der Papst hat ja einmal gesagt. Österreich sei eine Insel der Seligen.

GENET: Im Mund des Papstes und in den Ohren der Österreicher mag dies wie ein Kompliment klingen. Für mich wäre es eine Beleidigung.